廣西學子三下鄉:落實“十個一”實踐模式,探索行走在鄉間的“大思政課”

為全面學習貫徹習近平總書記關于“大思政課”的重要理念,發掘和培養大學生的實踐能力、公益意識和創新精神,推進大中小學思政課一體化建設,廣西師范大學思途益行黨史教育服務團于2023年7月8日——8月上旬以集中調研和返家鄉各自實踐相結合的方式,實踐地點涵蓋廣西、廣東、河南、湖南等4省8市8村,探索 “思政小課堂”+“社會大課堂”相結合模式,圍繞紅色黨史學習教育,以“十個一”為主線,以行走在鄉間的思政課為主要抓手,力求讓思政課真正做到聽起來能“解渴”、學起來引“共鳴”、品起來增“回味”。

善用社會大課堂,攜手講好思政課

團隊成員集中實地走訪調研,前往廣西壯族自治區桂林市雁山區雁山鎮羅安村針對紅色資源利用和學習教育情況展開調研,探尋鄉村思政育人之路。“我想通過給同學們介紹我們羅安村紅色資源利用的情況,你們也能利用專業知識給我們提供些增進紅色教育實效的建議……”在訪談中羅安村村干部這樣說道。團隊成員熱情同羅安村村干部交流心得,針對當地紅色學習教育成效的提升提出了一些想法,如可以深入挖掘村落特色優勢資源,通過靈活運用紅色資源衍生的歌曲、家書等資源,將其作為黨性教育的實踐活動素材,以有效提升紅色學習教育成效。

圖為羅安村村支部書記與團隊成員進行交流。

團隊前往廣西壯族自治區桂林市雁山區馬君武墓園參觀學習,團隊成員在墓碑前肅立默哀,深切緬懷馬君武先生,并通過資料查閱、走訪參觀、短視頻拍攝的方式,深入挖掘英雄先輩光輝故事,錄制紅色宣講視頻。為了擴大視頻的影響力與輻射范圍,思途益行團隊成員對實地調研與現場錄制的視頻進一步的加工,以“小而精”的切口將黨的創新理論與其相結合,以微視頻的形式在多個平臺發布,使黨的創新理論與革命先輩的崇高精神能夠“聯網上線”,增強時代感和吸引力。

在集體實地走訪學習中,團隊成員完成了“進行一次調研”、“采訪一名優秀基層干部”、“錄制一期紅色宣講視頻”、“講好一堂紅色思政微課”這“四個一”的實踐模式,盤活運用新媒體技術和本土資源,以實際行動擴展思政課半徑。

青春不放假,返鄉實踐行

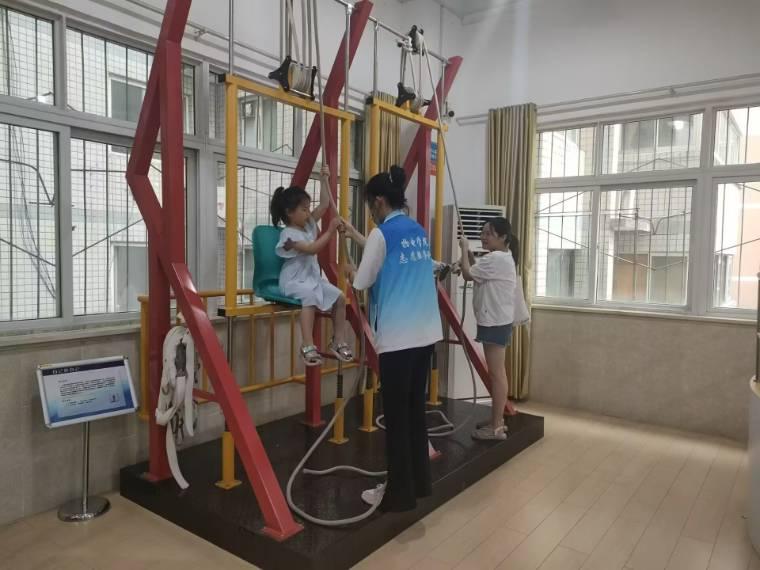

團隊成員各自返回家鄉,推動思政課在鄉村落地生根。在返鄉過程中,各成員前往家鄉所在地區的紅色主題教育地標參觀學習,將所見所聞所感整理轉化為理論宣講可利用的資源,將區域文化與思政育人結合起來,圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想這個中心對宣講內容進行“精準加工”,對身邊中小學生開展理論宣講。在宣講學習之余,團隊成員還同家鄉當地中小學生一起朗讀紅色詩歌、唱紅色歌曲等方式學習紅色故事,引導孩子以配音、詩歌、繪畫、手工等方式表達對家鄉的深厚感情,隨后將孩子的各類作品整理排版形成一部作品集,增強理論學習的吸引力與趣味性。同時,團隊成員將“田間地頭的大思政課”付諸實踐,組織中小學生并開展講解田園常識、體驗水稻收割的實踐活動,注重情景式體驗過程,讓田間地頭成為孩子們的研學課堂。

在各自返鄉實踐中,團隊成員分頭落實了“組織一場理論宣講”、“開展一系列特色地標打卡”、“開展以紅色黨史教育為主題一系列活動”、“形成一部作品集”、“推出一系列紅色配音微視頻”和“組織一次勞動教育實踐”這“六個一”的實踐模式,讓“行走的思政課”的價值性、趣味性更濃。

圖為團隊成員在家鄉進行特色地標打卡。

圖為團隊成員同孩子共同創作紅色主題作品。

思途益行團隊在“十個一”模式的前期準備中積累黨史、把握時政理論,在“十個一”模式這一過程中懷揣著對家國的熾熱情懷投身實踐,在實踐的真實體驗中感動自己、教育身邊人,讓身邊人講好身邊事、用身邊事影響身邊人,致力于將思政課搬到田間地頭,在潛移默化、潤物無聲中以實際行動推動形成啟智潤心的育人整體氛圍。

圖為團隊成員合照。

- 麗水學院醫學院循紅色足跡,續紅色根脈暑期社會實踐團隊活動

- 加強大學生對紅色精神的認識與傳承紅色革命的意識,探討傳承紅色精神的現狀和發展問題,深入認識它的概念,內涵以及價值

- 08-24

- 探訪抗美援越老戰士,傳承紅色精神

- 湖北汽車工業學院紅星耀中華暑期社會實踐團隊在十堰市公園路社區拜訪了一位榮獲三等功的老戰士,從中感悟紅色故事,傳承紅色基因。

- 08-24

- 夢企航支教團成功開展“‘放飛夢想’運動會”

- 7月29日,支教團成功開展趣味運動會開展了羽毛球,運氣球,跳繩,兩人三足等比賽。下午進行了趣味課程。教學工作持續展開。

- 08-24

- 凝聚青春力量 共創美好未來

- 08-24

- 巢湖學子三下鄉:電商助農在行動,青春賦能助振興

- “鄉村振興是一盤大棋,要把這盤大棋走好”。黨的二十大報告提出,“加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興

- 08-24

- 實踐記錄:鄉村品牌建設的困境與無奈 ——以石家莊市行唐縣

- 鄉村品牌建設是推進農村發展的重要途徑,然而,在石家莊市行唐縣上方村的調研中,我發現該村在品牌建設方面存在著困境和挑戰。通過與當

- 08-24

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺