多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

志愿解說(shuō)皖西博物館,追尋優(yōu)秀中華傳統(tǒng)文化

發(fā)布時(shí)間:2023-08-20 關(guān)注: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

志愿解說(shuō)皖西博物館,追尋優(yōu)秀中華傳統(tǒng)文化

張路陽(yáng) 財(cái)管212

皖西是中國(guó)革命搖籃之一,108位共和國(guó)開(kāi)國(guó)將軍的故里。在新民主主義革命中,皖西紅旗始終不倒,30萬(wàn)先烈英勇獻(xiàn)身。皖西地區(qū)的革命實(shí)踐與馬克思列寧主義普遍真理相結(jié)合,豐富了毛澤東思想,為中國(guó)革命的勝利作出了巨大貢獻(xiàn)。為了發(fā)揚(yáng)“二十大”精神,來(lái)自滁州學(xué)院的我和我的隊(duì)員們于2023年8月2日上午來(lái)到了我的家鄉(xiāng)——六安,暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐小隊(duì)前往皖西博物館展開(kāi)了相關(guān)的志愿服務(wù)實(shí)踐活動(dòng)。在這里,我擔(dān)任著皖西博物館的解說(shuō)員志愿工作(盡管這次志愿服務(wù)當(dāng)解說(shuō)員的志愿者沒(méi)穿紅馬甲)

來(lái)到皖西博物館的二樓專題陳列區(qū)里,映入眼簾的便是我最熟知的茶文化展廳,我以解說(shuō)員的身份向大家介紹了我家鄉(xiāng)的六安瓜片。“六安瓜片”茶誕生于“六安茶”之中,是清朝名茶中之精華。根據(jù)六安史志記載和清代乾隆年間詩(shī)人曾所著《隨園食單》所列名品,以及民間傳說(shuō),六安瓜片于清代中葉從六安茶中的“齊山云霧”演變而來(lái),當(dāng)?shù)厝肆鱾?ldquo;齊山云霧,東起蟒蛇洞、西至蝙蝠洞、南達(dá)金盆照月、北連水晶庵”的說(shuō)法。六安瓜片原產(chǎn)地在齊頭山周圍山區(qū),清朝列為名品入貢,并暢銷江淮之間和長(zhǎng)江中下游一帶,京津地區(qū),曾遠(yuǎn)銷港、澳、臺(tái)地區(qū)及東南亞、歐、美市場(chǎng)。1856年后,方有資格每月享受十四兩六安瓜片茶的待遇。老一輩革命家對(duì)六安瓜片多有情鐘,一代偉人與開(kāi)國(guó)將軍曾有一段與六安瓜片的不解情緣建國(guó)后,六安瓜片一直被中央軍委作為特貢茶。1971年7月博士首次訪華,六安瓜片被作為國(guó)品禮茶饋贈(zèng),促進(jìn)了中美關(guān)系的發(fā)展,被傳為佳話。“六安瓜片”不愧為六安人民寶貴的歷史文化遺產(chǎn)。1997年,六安市裕安區(qū)獨(dú)山鎮(zhèn)開(kāi)始以試點(diǎn)的方式,進(jìn)行恢復(fù)六安瓜片傳統(tǒng)工藝的工作,以獨(dú)山鎮(zhèn)冷水沖、磨劍沖、柳樹(shù)沖三村作為試點(diǎn)。

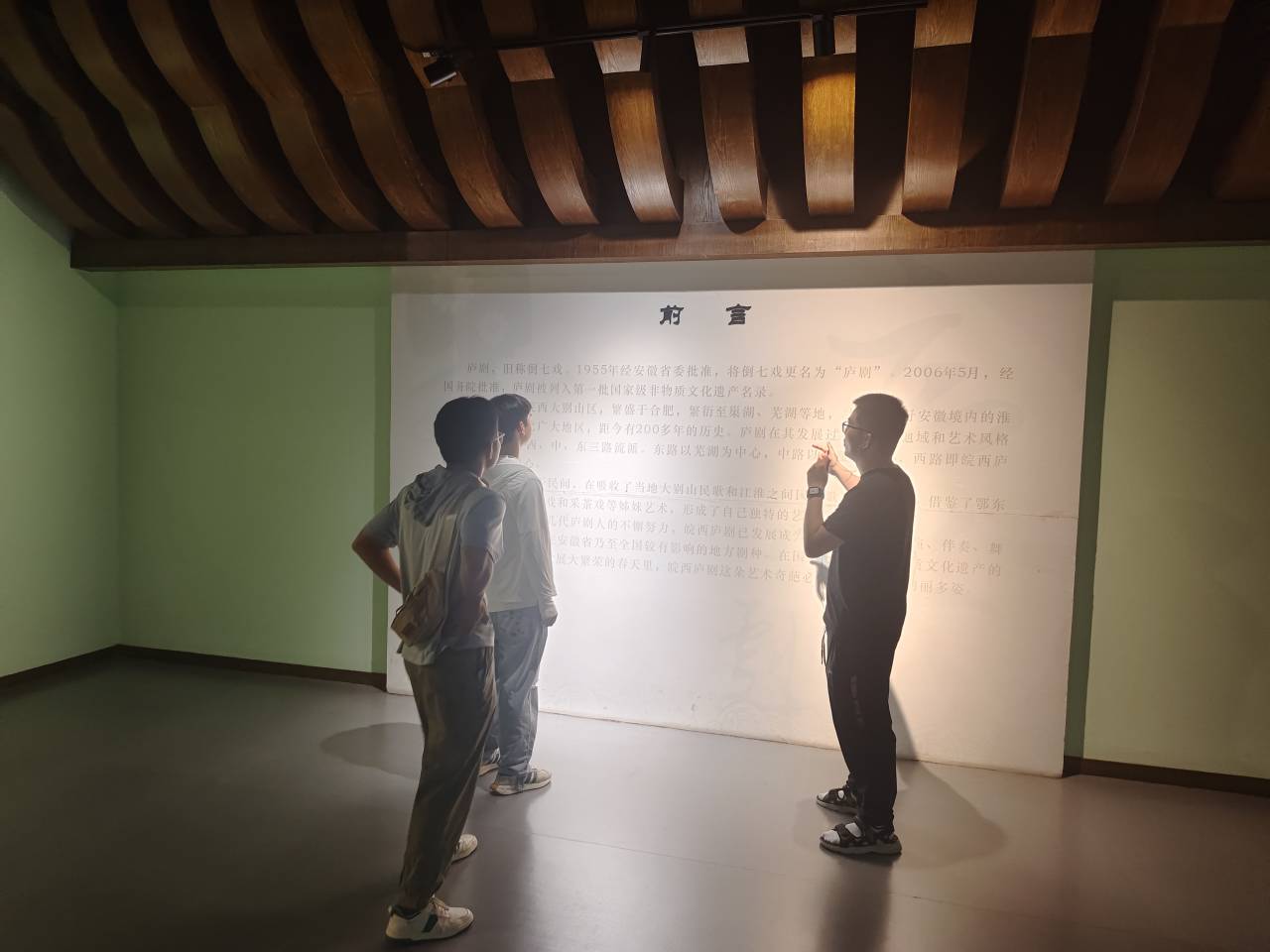

作為本次解說(shuō)員的我,再一次向我的隊(duì)員們解說(shuō)了我們皖西最經(jīng)典的戲劇——廬劇。廬劇最初形成戲曲化是在清嘉慶年間(1800年前后)。其歷史起源是:廬劇的相關(guān)的文獻(xiàn)史料很少,已知較早的史料是1985年在安徽省巢湖烔煬河鎮(zhèn)出土的一塊同治七年(1868年)的石碑,該碑是清同治年巢縣知縣陳炳所頒布的禁令,其中一條為“近倒七戲名目”。這里的倒七戲就是廬劇。廬劇的起源目前尚無(wú)定論,主要有兩種說(shuō)法:一是認(rèn)為廬劇起源于安徽皖中地區(qū)的門(mén)歌,二是認(rèn)為廬劇起源于安徽大別山地區(qū)的山歌。初期的廬劇,是以皖西和淮河一帶的山歌、門(mén)歌(門(mén)頭詞)和民間花籃舞、花鼓燈舞為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的三小戲。當(dāng)時(shí)的演出大多采用唱一段舞一段的形式,舞蹈如“繞籬笆子”、“繞門(mén)轉(zhuǎn)子”、“一條龍”、“剪子股”、“荷葉翻身”等,與淮河一帶的花鼓燈相似。其發(fā)展歷程是:廬劇最初因其低俗的一面而被清朝官府嚴(yán)令禁演,許多班社和藝人也受盡摧殘和侮辱。廬劇在發(fā)展過(guò)程中,曾受流行于皖西北的阜南和河南固始一帶的“嗨子戲”影響,后來(lái)又吸收融合了湖北花鼓戲和淮河一帶的“端公(男巫)戲”等劇種的部分劇目和唱腔,使自己不斷豐富起來(lái)。廬劇班社早期不滿10人,只能在農(nóng)村草臺(tái)演出生活小戲和折子戲。1911年前后,曾一度和徽戲合班演出,稱為“四平帶折班”(“四平”指徽戲,“折”指廬劇小戲)。到了20世紀(jì)30年代,部分班社進(jìn)入蕪湖、合肥等城市演出,又與京劇合班,稱為亂彈班。因此,在劇目和表演方面亦受徽劇和京劇的影響。解放前的廬劇多為私人班社,有職業(yè)戲班和農(nóng)民農(nóng)閑時(shí)候的草臺(tái)班子,演出條件簡(jiǎn)陋,屬于臨時(shí)搭臺(tái)唱戲。新中國(guó)成立后,因國(guó)家實(shí)行“百花齊放,百家爭(zhēng)鳴”的文化政策,安徽省、市政府整合了一些大的班社組建了安徽省廬劇團(tuán)、合肥市廬劇團(tuán)等國(guó)營(yíng)劇團(tuán)。在政策的鼓勵(lì)和指導(dǎo)下,廬劇從不成體例的舊形態(tài)蛻變成正規(guī)的地方劇種。20世紀(jì)50年代中期,廬劇進(jìn)入短暫的發(fā)展鼎盛時(shí)期。1957年,安徽省廬劇去北京演出。1958年丁玉蘭飾演的廬劇《借羅衣》拍成電影。改革開(kāi)放后,廬劇曾恢復(fù)昔日的輝煌,但由于根基不足,到80年代末由于藝術(shù)傳播媒體的不斷出現(xiàn),廬劇面對(duì)嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)舉步維艱。身處異鄉(xiāng)的隊(duì)員們被我的解說(shuō)而感到震撼。

總而言之,本次暑期社會(huì)實(shí)踐讓我們小組組員成長(zhǎng)了許多,收獲了許多,學(xué)到了許多在課堂上、課本上學(xué)不到的知識(shí),讓我們懂得了合作、配合。同時(shí)更加重要是這次社會(huì)實(shí)踐讓我們小組更加深刻的了解了什么是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、為什么要傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是我們當(dāng)下所缺乏的一種傳承精神,同時(shí)也是外國(guó)所忌憚我們國(guó)家要將她一直傳承下去的一種精神。因?yàn)檫@種精神鼓舞著我們國(guó)家、民族一直向前行、一直不怕困難的向前行!通過(guò)本次實(shí)踐我們小組的隊(duì)員認(rèn)為傳承與發(fā)揚(yáng)這種精神是我們當(dāng)代青年不可推卸的責(zé)任,我們要把傳承這一精神當(dāng)成一種使命來(lái)完成,我們當(dāng)代青年一定要把這一精神當(dāng)作成當(dāng)今社會(huì)的主流精神來(lái)學(xué)習(xí),來(lái)傳承,來(lái)發(fā)揚(yáng)!而此次解說(shuō)員志愿服務(wù)活動(dòng)也對(duì)我與他人之間的對(duì)話起到了至關(guān)重要的作用,也讓我的隊(duì)員們對(duì)皖西的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化增長(zhǎng)了一定的見(jiàn)識(shí)。對(duì)于此次的志愿講解服務(wù),我個(gè)人認(rèn)為,在講解時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的情況,有意識(shí)地創(chuàng)造一些情境,主動(dòng)地向游客提出問(wèn)題和要求,以引導(dǎo)游客的注意力,這就是平常我們所說(shuō)的吊胃口、造懸念的講解方法。這樣做可以使游客由被動(dòng)聽(tīng)講解變成主動(dòng)地探索,激起他們欲知其事究竟的強(qiáng)烈愿望,在他們腦海中留下深刻的印象,同時(shí)也可以使講解過(guò)程生動(dòng)、活潑,從而融洽講解員與游客的關(guān)系。向優(yōu)秀的中華文化傳承人致敬!也向那些在皖西博物館辛苦工作的解說(shuō)員志愿者致敬!

作者:張路陽(yáng) 來(lái)源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

- 華北理工大學(xué)學(xué)子三下鄉(xiāng):何須千秋不老,但愿百病莫生

- 華北理工大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院“醫(yī)路同行,愛(ài)滿鄉(xiāng)村”實(shí)踐團(tuán)于8月11日至8月13日走進(jìn)了河北省唐山市王蘭莊鎮(zhèn)王蘭莊3村,開(kāi)展了為期三天的以健

- 08-20

- 志愿解說(shuō)皖西博物館,追尋優(yōu)秀中華傳統(tǒng)文化

- 暑期三下鄉(xiāng)期間前往皖西博物館進(jìn)行社會(huì)實(shí)踐

- 08-20

- 走門(mén)串訪家家戶戶,牢記一切為人民服務(wù)

- 關(guān)于社區(qū)居民對(duì)于青年志愿服務(wù)調(diào)查問(wèn)卷分析

- 08-20

- 志愿社區(qū)服務(wù),奉獻(xiàn)你我先行

- 對(duì)青年社區(qū)服務(wù)態(tài)度的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果分析

- 08-20

- 訪紅色遺跡,揚(yáng)紅色精神

- 08-20

- 播撒大愛(ài)火種傳遞人間溫情

- 凝光志愿小隊(duì)為老年人制定并實(shí)施專屬調(diào)查方案

- 08-20

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)