多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

海大學子探索少數民族地區非遺助農就業、增收新途徑:喜悅祥銀飾引領傳統技藝帶動地區發展!

黨的十八大以來,貴州省臺江縣堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹落實習近平總書記關于非遺工作重要指示精神,積極推動非遺創造性轉化、創新性發展。

為探索少數民族地區非遺助農就業、增收新途徑,領悟傳統技藝帶動地區發展新思路,7月17日,中國海洋大學 “黔東南少數民族地區文旅發展調研隊”(以下簡稱“調研隊”)前往貴州臺江返鄉創業園區內的喜悅祥銀飾有限公司(以下簡稱“喜悅祥”)進行調研活動。

公司副總經理潘健文帶領調研隊走訪參觀了銀飾加工車間與樣品展示廳,詳細介紹了產品銷售情況、手工藝品產業化經驗與政府扶持政策等,向調研隊展示了非遺助農的優秀模板。

從銀飾到保溫杯,準確定位迎來迅猛發展!

在潘經理的介紹下,調研隊了解到喜悅祥在短短幾年內迅速發展的成功經驗——企業要長遠發展,關鍵要找準定位。喜悅祥在發展初期曾嘗試生產過銀手鐲、銀耳環、銀頭飾等飾品,后來考慮到季節、習俗節日等因素的限制,最終專注于純銀保溫杯生產。轉型后,喜悅祥成功打通全國銷路,在深圳的一家直營店的產品甚至暢銷海外。

機械與人工并舉,引領傳統手工藝產業化!

生產標準化是手工藝品實現產業化的一大挑戰。潘經理介紹道,目前喜悅祥的各道生產工序均有嚴格規范,產品投入市場前會經過多道檢測,以防止瑕疵產品流入市場。在此基礎上,喜悅祥大膽采用機械化生產,極大解決了全人工生產效率低、產量低的問題。同時,銀質產品的部分細節仍由專業的工藝師雕刻,經過系統的培訓,熟練的雕刻師只用30分鐘甚至更短的時間就能完成一件雕刻作品。

機械化生產在原料節省與成本控制方面也功不可沒。“企業要盈利,必須要考慮成本”,如何壓縮成本是喜悅祥在成立初期面臨的另一大挑戰。用傳統銀飾鍛制技藝制作保溫杯對技藝要求苛刻,所需工作時間長,并且會導致極大的原料浪費。得益于科技的發展,機械化應用于大規模生產可以有效地解決這一問題,在把成本降低一半的同時還能保證工藝美觀。

喜悅祥這種“機械與人工并舉”的模式也為其他傳統手工藝品的大規模產業化發展提供了可借鑒范例。

打造農民工返鄉創業園,助力傳統手工藝產業發展!

企業要取得長久發展,除了自身努力,更離不開地方政策的鼎力相助。臺江當地政府響應非遺創造性轉化的號召,立足苗銀、苗繡等當地傳統手工藝,打造農民工返鄉創業園,吸引有志之士回鄉辦廠創業,極大帶動了當地就業。在相關政策的引領下,更多的苗族手藝人將精湛技藝轉化為產品,助力苗文化傳播的同時也極大改善自身生活。看著滿墻金燦燦的榮譽牌,潘經理很感謝臺江政府:“我們都是農民工,因為遇上了好的政策,我們帶著做杯子的手藝回到家鄉,在這個返鄉創業園里扎下根來,一步步有了今天的喜悅祥。”

“手握水杯,心懷使命”,傳承非遺,引領產業發展

在調研過程中,隊員們注意到潘經理自己使用的保溫杯也是喜悅祥的產品。實際上,喜悅祥的每一位員工都會隨身攜帶公司產品,這已經成為了一種無形的企業文化。作為日常不離手的物品,小小的水杯代表著大家對公司“做強民族文化企業,帶動一方共同發展致富”宗旨的強烈認同。看到潘經理自豪的神情,調研隊成員也感受到這個杯子、這份產業在他心目中的分量。

非遺的創造性轉化與創新性發展不僅需要企業與員工的努力,更離不開良好的政策引領與全社會的關注。喜悅祥的發展歷程為其他民間傳統技藝的發展指出了新思路,做出了模范帶頭作用。要在新時代市場化巨浪中發揮非遺的價值,盤活傳統手工藝商業價值,在工業潮中跑出一條“康莊大道”,助推傳統手工藝實現產業化發展顯得勢在必行。

為探索少數民族地區非遺助農就業、增收新途徑,領悟傳統技藝帶動地區發展新思路,7月17日,中國海洋大學 “黔東南少數民族地區文旅發展調研隊”(以下簡稱“調研隊”)前往貴州臺江返鄉創業園區內的喜悅祥銀飾有限公司(以下簡稱“喜悅祥”)進行調研活動。

公司副總經理潘健文帶領調研隊走訪參觀了銀飾加工車間與樣品展示廳,詳細介紹了產品銷售情況、手工藝品產業化經驗與政府扶持政策等,向調研隊展示了非遺助農的優秀模板。

從銀飾到保溫杯,準確定位迎來迅猛發展!

在潘經理的介紹下,調研隊了解到喜悅祥在短短幾年內迅速發展的成功經驗——企業要長遠發展,關鍵要找準定位。喜悅祥在發展初期曾嘗試生產過銀手鐲、銀耳環、銀頭飾等飾品,后來考慮到季節、習俗節日等因素的限制,最終專注于純銀保溫杯生產。轉型后,喜悅祥成功打通全國銷路,在深圳的一家直營店的產品甚至暢銷海外。

機械與人工并舉,引領傳統手工藝產業化!

生產標準化是手工藝品實現產業化的一大挑戰。潘經理介紹道,目前喜悅祥的各道生產工序均有嚴格規范,產品投入市場前會經過多道檢測,以防止瑕疵產品流入市場。在此基礎上,喜悅祥大膽采用機械化生產,極大解決了全人工生產效率低、產量低的問題。同時,銀質產品的部分細節仍由專業的工藝師雕刻,經過系統的培訓,熟練的雕刻師只用30分鐘甚至更短的時間就能完成一件雕刻作品。

機械化生產在原料節省與成本控制方面也功不可沒。“企業要盈利,必須要考慮成本”,如何壓縮成本是喜悅祥在成立初期面臨的另一大挑戰。用傳統銀飾鍛制技藝制作保溫杯對技藝要求苛刻,所需工作時間長,并且會導致極大的原料浪費。得益于科技的發展,機械化應用于大規模生產可以有效地解決這一問題,在把成本降低一半的同時還能保證工藝美觀。

喜悅祥這種“機械與人工并舉”的模式也為其他傳統手工藝品的大規模產業化發展提供了可借鑒范例。

打造農民工返鄉創業園,助力傳統手工藝產業發展!

企業要取得長久發展,除了自身努力,更離不開地方政策的鼎力相助。臺江當地政府響應非遺創造性轉化的號召,立足苗銀、苗繡等當地傳統手工藝,打造農民工返鄉創業園,吸引有志之士回鄉辦廠創業,極大帶動了當地就業。在相關政策的引領下,更多的苗族手藝人將精湛技藝轉化為產品,助力苗文化傳播的同時也極大改善自身生活。看著滿墻金燦燦的榮譽牌,潘經理很感謝臺江政府:“我們都是農民工,因為遇上了好的政策,我們帶著做杯子的手藝回到家鄉,在這個返鄉創業園里扎下根來,一步步有了今天的喜悅祥。”

“手握水杯,心懷使命”,傳承非遺,引領產業發展

在調研過程中,隊員們注意到潘經理自己使用的保溫杯也是喜悅祥的產品。實際上,喜悅祥的每一位員工都會隨身攜帶公司產品,這已經成為了一種無形的企業文化。作為日常不離手的物品,小小的水杯代表著大家對公司“做強民族文化企業,帶動一方共同發展致富”宗旨的強烈認同。看到潘經理自豪的神情,調研隊成員也感受到這個杯子、這份產業在他心目中的分量。

非遺的創造性轉化與創新性發展不僅需要企業與員工的努力,更離不開良好的政策引領與全社會的關注。喜悅祥的發展歷程為其他民間傳統技藝的發展指出了新思路,做出了模范帶頭作用。要在新時代市場化巨浪中發揮非遺的價值,盤活傳統手工藝商業價值,在工業潮中跑出一條“康莊大道”,助推傳統手工藝實現產業化發展顯得勢在必行。

時間:2023-07-24 作者:孫子涵 任熊印 周瑤 來源:多彩大學生網 關注:

- “圓夢”暑期社會實踐團在荷韻小學舉辦歡送會

- 07-24

- “圓夢”實踐團舉辦放飛夢想,表達心聲紙飛機活動

- 07-24

- 真"橙"至上,探索月漢臍橙發展|湖南學子三下鄉

- 07-24

- 多彩生活,全面發展

- 07-24

- 強國有我新征程,乘風破浪向未來

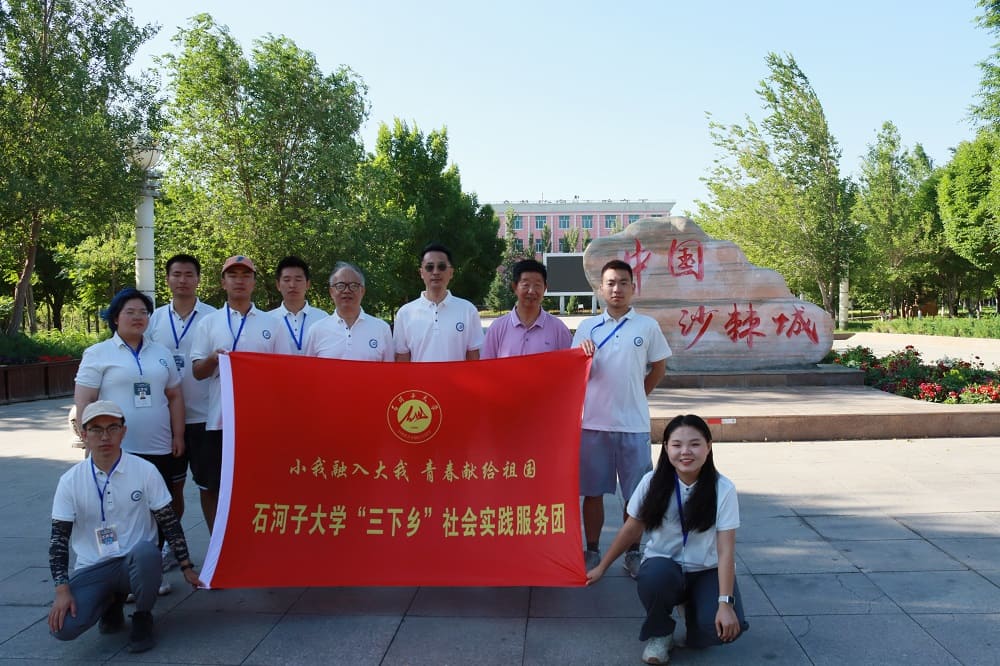

- 石河子大學暑期“三下鄉”社會實踐

- 07-24

- 石河子大學三下鄉:傳承紅色基因 服務鄉村振興

- 石河子大學暑期“三下鄉”社會實踐

- 07-24

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺