多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

尋訪紅色足跡,傳承革命精神——尋訪汪榮華烈士后代

南京財經大學紅色血脈尋訪團的隊員們,從網上了解到,汪榮華女士的家鄉是獨山鎮,被譽為全國第一將軍鎮,走出過十六位將軍,有千余名烈士犧牲。隊員們希望在這個紅色小鎮中,尋訪汪榮華女士后代,感受在這樣一個特殊的紅色小鎮里,革命精神是如何在普通人身上代代相傳的。

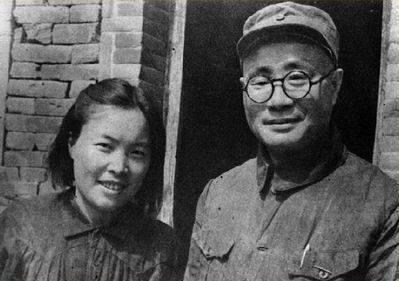

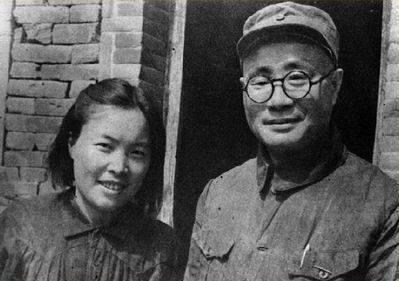

汪榮華出生于一個六安市郝家集貧苦農民家庭,1930年,加入了少年先鋒隊,之后歷任多項工作、兢兢業業奉獻著。1935年,劉伯承與汪榮華在成縣結成了伉儷,在紅軍戰士和成縣的父老鄉親的見證下舉行簡短的婚禮,傳為佳話。

以身作則正家風

通過對汪榮華的后代汪華軍進行采訪,我們了解到,汪榮華十三四歲在姑父馮先卓家幫忙干活時,看到姑父白天在家寫標語、晚上出去散發共產黨的宣傳單,被他對黨的熱愛、奉獻所影響心中埋下了對共產黨的信任,于是毅然離家到了金寨縣參加共青團。

“13歲就出去了當時是跟著紅軍,然后爬雪山過草地從長征,一路過來的,走到后面建國。雖然她后面在北京定居,但是他的精神、作風一直沒變。他的故居,別人說要給她修繕維護一下,他沒有(贊成),他(覺得)畢竟一個房子,意義也沒有那么大。”汪華軍指著房后介紹,真正的故居已經變成農田。

在他的生動描繪下,一個吃苦耐勞、思想作風正派,⼯作踏實,有較強的事業⼼和奉獻精神的黨員形象就浮現在我們眼前。

祖祖輩輩跟黨走

汪榮華在以實際行動影響子女后代積極向黨組織靠攏的同時,也時刻監督著家里人對黨組織政策的擁護。

“我是聽長輩說的,在國家還是還沒有取消農業稅時,汪榮華回老家探親,看到我爺爺,他第一句話就是問我爺爺:“你農業稅有沒有交?”我爺爺說交了,他說:“很好很好,這是農業稅,不僅是國家稅收,更是國家政策,不僅要交,還要一分不少的交。”我們向王華軍侄子汪勇時問起汪榮華對后代影響最大的故事時,他回憶到。

烈士精神永傳承

王華軍表示,他在對后輩進行教育時,也不忘對汪榮華精神的傳承,他說:“我常和子女、孫子說,要做到在日常發揚革命光榮傳統。工作中要問心無愧。家族里,我周圍的叔伯弟兄們,很多參軍入伍。很大程度是受她的影響,想學習她為祖國貢獻出自己的一份力量。”

“盡管他們沒有驚天動地的豐功偉績,但始終默默耕耘,堅守家風,我們應學習這種精神,并向他們的紅色家風致敬。”團隊成員張致昊同學說。

尋訪紅色足跡,了解中國共產黨一路走來的艱辛,學習和傳承老一輩共產黨人身上的革命精神,警醒我們安定生活的來之不易,我們應該有像革命先輩一樣不怕困難的勇氣,像革命先輩一樣意志堅定。

汪榮華出生于一個六安市郝家集貧苦農民家庭,1930年,加入了少年先鋒隊,之后歷任多項工作、兢兢業業奉獻著。1935年,劉伯承與汪榮華在成縣結成了伉儷,在紅軍戰士和成縣的父老鄉親的見證下舉行簡短的婚禮,傳為佳話。

以身作則正家風

通過對汪榮華的后代汪華軍進行采訪,我們了解到,汪榮華十三四歲在姑父馮先卓家幫忙干活時,看到姑父白天在家寫標語、晚上出去散發共產黨的宣傳單,被他對黨的熱愛、奉獻所影響心中埋下了對共產黨的信任,于是毅然離家到了金寨縣參加共青團。

“13歲就出去了當時是跟著紅軍,然后爬雪山過草地從長征,一路過來的,走到后面建國。雖然她后面在北京定居,但是他的精神、作風一直沒變。他的故居,別人說要給她修繕維護一下,他沒有(贊成),他(覺得)畢竟一個房子,意義也沒有那么大。”汪華軍指著房后介紹,真正的故居已經變成農田。

在他的生動描繪下,一個吃苦耐勞、思想作風正派,⼯作踏實,有較強的事業⼼和奉獻精神的黨員形象就浮現在我們眼前。

祖祖輩輩跟黨走

汪榮華在以實際行動影響子女后代積極向黨組織靠攏的同時,也時刻監督著家里人對黨組織政策的擁護。

“我是聽長輩說的,在國家還是還沒有取消農業稅時,汪榮華回老家探親,看到我爺爺,他第一句話就是問我爺爺:“你農業稅有沒有交?”我爺爺說交了,他說:“很好很好,這是農業稅,不僅是國家稅收,更是國家政策,不僅要交,還要一分不少的交。”我們向王華軍侄子汪勇時問起汪榮華對后代影響最大的故事時,他回憶到。

烈士精神永傳承

王華軍表示,他在對后輩進行教育時,也不忘對汪榮華精神的傳承,他說:“我常和子女、孫子說,要做到在日常發揚革命光榮傳統。工作中要問心無愧。家族里,我周圍的叔伯弟兄們,很多參軍入伍。很大程度是受她的影響,想學習她為祖國貢獻出自己的一份力量。”

“盡管他們沒有驚天動地的豐功偉績,但始終默默耕耘,堅守家風,我們應學習這種精神,并向他們的紅色家風致敬。”團隊成員張致昊同學說。

尋訪紅色足跡,了解中國共產黨一路走來的艱辛,學習和傳承老一輩共產黨人身上的革命精神,警醒我們安定生活的來之不易,我們應該有像革命先輩一樣不怕困難的勇氣,像革命先輩一樣意志堅定。

時間:2023-07-05 作者:蔣建紅 來源:南京財經大學 關注:

- 運用科技力量,助力鄉村發展

- 廣西職業師范學院學子三下鄉,運用科技力量助力農業

- 07-05

- 廣西職業師范學院“鄉約盛夏,情滿桃源”實踐團:科技助農,

- 廣西職業師范學院的實踐團同學們體驗桑蠶產業園

- 07-05

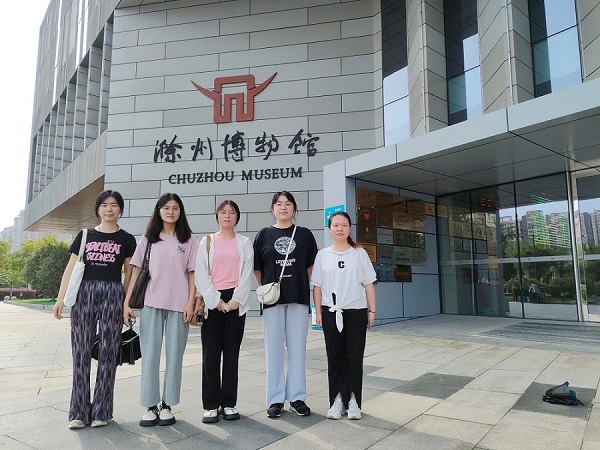

- 滁院學子赴滁州市博物館探索文化之旅

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的二十大精神。2023年7月1日,滁州學院經濟與管理學院實踐小分隊以“

- 07-05

- 湖南師大學子三下鄉:夢想啟程,高沙鎮中心小學開展新生報道

- 湖南師范大學“領夢者”暑期三下鄉赴洞口縣高沙鎮中心小學實踐團按照預期時間開展招生工作與開營儀式,學生與家長積極配合。

- 07-05

- 鄭州航院學子三下鄉:永遠跟黨走,奮進新征程

- 07-05

- 尋訪:烽火百年,獨山記憶

- 為追尋紅色記憶,傳承紅色基因,緬懷革命先烈,弘揚紅色精神,南京財經大學紅色血脈傳承團開展了“尋訪英烈后代,賡續紅色血脈”主題社

- 07-05

- 尋訪紅色印記,弘揚革命文化——尋訪楊以山烈士后代

- 南京財經大學紅色血脈尋訪團的隊員們來到安徽省六安市獨山鎮,采訪十六將之一的楊以山將軍后代,感悟老將軍革命精神在其家族中的傳承。

- 07-05

- 烈士碧血今猶在,不怨寒江渡空魂——尋訪吳干才烈士后代

- 南京財經大學紅色血脈尋訪團采訪獨山鎮著名革命烈士吳干才的后代吳家俊,采集紅色故事,傳承紅色血脈。

- 07-05

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺