多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

大學(xué)生寒假社會(huì)實(shí)踐 | 彩云追月映古今,師道傳韻探非遺——彩云追月實(shí)踐隊(duì)實(shí)踐紀(jì)實(shí)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-02 閱讀: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

探尋傣族非遺文化,傳承民族智慧結(jié)晶。彩云追月實(shí)踐隊(duì)懷抱對(duì)非遺文化的向往,前往西雙版納景洪市,走進(jìn)村落與學(xué)院,思考探索非遺傳承在現(xiàn)代教育中的發(fā)展機(jī)遇。

圖為實(shí)踐隊(duì)到達(dá)實(shí)踐地合照。趙宇果供圖

2025年2月17日,實(shí)踐隊(duì)在嘎灑鎮(zhèn)曼孌典村展開實(shí)地調(diào)研,參觀國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人玉兒甩的傣錦傳習(xí)所,深入當(dāng)?shù)厥止I(yè)合作社和村民家中,對(duì)當(dāng)?shù)卮迕窈屯鶃碛慰瓦M(jìn)行訪談,訪談內(nèi)容提及傣錦的傳承動(dòng)力主要來源于商業(yè)驅(qū)動(dòng),但動(dòng)力日漸衰減,同時(shí)面臨傳承人群老齡化,青年一輩學(xué)習(xí)傣錦制作技藝的意愿不強(qiáng)的問題。

圖為實(shí)踐隊(duì)在玉兒甩傣錦傳習(xí)所的合照。趙宇果供圖

當(dāng)?shù)卮迕窦抑卸啾A粲锌棽紮C(jī),但獨(dú)立從事傣錦紡織的人數(shù)較少。當(dāng)?shù)卦O(shè)立傣錦手工合作社,集中傣錦技藝傳承人,這是有益于保護(hù)傣錦技藝傳承的良好舉措。

圖為與曼巒典村村民玉奶奶的合影。趙宇果供圖

圖為實(shí)踐隊(duì)員們體驗(yàn)傣族織錦。趙宇果供圖

2025年2月18日上午,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員前往依溫柴燒傣陶工作坊,采訪慢輪制陶技藝省級(jí)代表性傳承人依溫,了解到當(dāng)?shù)卮鎏辗俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)傳承主要依靠師徒傳授,同時(shí)與當(dāng)?shù)氐挠變簣@和職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展相關(guān)的活動(dòng)和講座。此后,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員們對(duì)傣陶制作進(jìn)行體驗(yàn)。

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀依溫柴燒傣陶工作室。趙宇果供圖

圖為實(shí)踐隊(duì)員們體驗(yàn)傣陶制作。趙宇果供圖

2025年2月18日下午,實(shí)踐隊(duì)前往當(dāng)?shù)?strong>公共教育機(jī)構(gòu)——西雙版納民族博物館。在博物館,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員們重點(diǎn)研究了傣錦傣陶的展區(qū),了解傣錦傣陶重要的歷史文化意義。實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員通過采訪博物館工作人員、當(dāng)?shù)赜慰偷确绞绞占莆樟嗽S多在展廳文本中所沒有的數(shù)據(jù)資料。

在西雙版納民族博物館前合影

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀民族博物館。趙宇果供圖

2025年2月19日,實(shí)踐隊(duì)前往景洪市非遺民俗展館進(jìn)行參觀學(xué)習(xí),認(rèn)識(shí)到了形態(tài)各異的傣陶手工品。

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀非遺民俗展館。趙宇果供圖

2025年2月20日,實(shí)踐隊(duì)來到傣族村寨勐景來,跟隨導(dǎo)游的講解了解村落中的傣族非遺技藝傳承發(fā)展情況。

圖為導(dǎo)游講解傣陶手工品。趙宇果供圖

木鐸尋道,非遺傳承,教育先行。2025年2月21日,經(jīng)過四天的實(shí)地調(diào)研,實(shí)踐隊(duì)來到西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院,與李赤宇副院長(zhǎng)展開對(duì)話,并對(duì)該院學(xué)生進(jìn)行采訪,期望以校本課程促進(jìn)非遺進(jìn)校園。兩次談話中提及學(xué)院有專門的課程提供給藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)的學(xué)生修讀,并配有專業(yè)的操作教室,而對(duì)于非該專業(yè)的學(xué)生,則出現(xiàn)接觸機(jī)會(huì)少,甚至沒有接觸過的情況。

圖為實(shí)踐隊(duì)員與李宇赤副院長(zhǎng)談話。趙宇果供圖

針對(duì)以上情況,實(shí)踐隊(duì)進(jìn)行校本課程設(shè)計(jì),幫助學(xué)院與依溫柴燒傣陶工作坊建立相互了解以便于合作開展活動(dòng),為學(xué)院師生提供多層次、多方面、多渠道的機(jī)會(huì)去接觸、學(xué)習(xí)非遺文化。

圖為采訪學(xué)院學(xué)生非遺課程開展情況。趙宇果供圖

眾所周知,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承始終面臨“變與不變”的挑戰(zhàn)。一方面,“不變”的價(jià)值被視為非遺的核心價(jià)值,強(qiáng)調(diào)技藝、材料和工藝的本來面目;另一方面,創(chuàng)新是非遺在現(xiàn)代社會(huì)中生存發(fā)展的必要條件。在這一對(duì)矛盾的作用之下,傣族非遺文化的保護(hù)和傳承面臨巨大挑戰(zhàn)的同時(shí)也有巨大的機(jī)遇。經(jīng)過此次調(diào)研,我們深切地感受到一代代傳承人做出的巨大努力:在保留非遺本真的情況下,結(jié)合市場(chǎng)需求,引入現(xiàn)代科技,推動(dòng)市場(chǎng)化;融合傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代藝術(shù),探索非遺的跨媒介表達(dá),賦予其新的生命力。由學(xué)校牽頭,用教學(xué)課堂為平臺(tái)建立非遺跨代際與跨領(lǐng)域的合作:鼓勵(lì)年輕一代和跨領(lǐng)域藝術(shù)家參與非遺傳承,賦予傳統(tǒng)技藝新的生命力。

圖為實(shí)踐隊(duì)到達(dá)實(shí)踐地合照。趙宇果供圖

2025年2月17日,實(shí)踐隊(duì)在嘎灑鎮(zhèn)曼孌典村展開實(shí)地調(diào)研,參觀國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人玉兒甩的傣錦傳習(xí)所,深入當(dāng)?shù)厥止I(yè)合作社和村民家中,對(duì)當(dāng)?shù)卮迕窈屯鶃碛慰瓦M(jìn)行訪談,訪談內(nèi)容提及傣錦的傳承動(dòng)力主要來源于商業(yè)驅(qū)動(dòng),但動(dòng)力日漸衰減,同時(shí)面臨傳承人群老齡化,青年一輩學(xué)習(xí)傣錦制作技藝的意愿不強(qiáng)的問題。

圖為實(shí)踐隊(duì)在玉兒甩傣錦傳習(xí)所的合照。趙宇果供圖

當(dāng)?shù)卮迕窦抑卸啾A粲锌棽紮C(jī),但獨(dú)立從事傣錦紡織的人數(shù)較少。當(dāng)?shù)卦O(shè)立傣錦手工合作社,集中傣錦技藝傳承人,這是有益于保護(hù)傣錦技藝傳承的良好舉措。

圖為與曼巒典村村民玉奶奶的合影。趙宇果供圖

圖為實(shí)踐隊(duì)員們體驗(yàn)傣族織錦。趙宇果供圖

2025年2月18日上午,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員前往依溫柴燒傣陶工作坊,采訪慢輪制陶技藝省級(jí)代表性傳承人依溫,了解到當(dāng)?shù)卮鎏辗俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)傳承主要依靠師徒傳授,同時(shí)與當(dāng)?shù)氐挠變簣@和職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展相關(guān)的活動(dòng)和講座。此后,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員們對(duì)傣陶制作進(jìn)行體驗(yàn)。

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀依溫柴燒傣陶工作室。趙宇果供圖

圖為實(shí)踐隊(duì)員們體驗(yàn)傣陶制作。趙宇果供圖

2025年2月18日下午,實(shí)踐隊(duì)前往當(dāng)?shù)?strong>公共教育機(jī)構(gòu)——西雙版納民族博物館。在博物館,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員們重點(diǎn)研究了傣錦傣陶的展區(qū),了解傣錦傣陶重要的歷史文化意義。實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員通過采訪博物館工作人員、當(dāng)?shù)赜慰偷确绞绞占莆樟嗽S多在展廳文本中所沒有的數(shù)據(jù)資料。

在西雙版納民族博物館前合影

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀民族博物館。趙宇果供圖

2025年2月19日,實(shí)踐隊(duì)前往景洪市非遺民俗展館進(jìn)行參觀學(xué)習(xí),認(rèn)識(shí)到了形態(tài)各異的傣陶手工品。

圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀非遺民俗展館。趙宇果供圖

2025年2月20日,實(shí)踐隊(duì)來到傣族村寨勐景來,跟隨導(dǎo)游的講解了解村落中的傣族非遺技藝傳承發(fā)展情況。

圖為導(dǎo)游講解傣陶手工品。趙宇果供圖

木鐸尋道,非遺傳承,教育先行。2025年2月21日,經(jīng)過四天的實(shí)地調(diào)研,實(shí)踐隊(duì)來到西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院,與李赤宇副院長(zhǎng)展開對(duì)話,并對(duì)該院學(xué)生進(jìn)行采訪,期望以校本課程促進(jìn)非遺進(jìn)校園。兩次談話中提及學(xué)院有專門的課程提供給藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)的學(xué)生修讀,并配有專業(yè)的操作教室,而對(duì)于非該專業(yè)的學(xué)生,則出現(xiàn)接觸機(jī)會(huì)少,甚至沒有接觸過的情況。

圖為實(shí)踐隊(duì)員與李宇赤副院長(zhǎng)談話。趙宇果供圖

針對(duì)以上情況,實(shí)踐隊(duì)進(jìn)行校本課程設(shè)計(jì),幫助學(xué)院與依溫柴燒傣陶工作坊建立相互了解以便于合作開展活動(dòng),為學(xué)院師生提供多層次、多方面、多渠道的機(jī)會(huì)去接觸、學(xué)習(xí)非遺文化。

圖為采訪學(xué)院學(xué)生非遺課程開展情況。趙宇果供圖

眾所周知,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承始終面臨“變與不變”的挑戰(zhàn)。一方面,“不變”的價(jià)值被視為非遺的核心價(jià)值,強(qiáng)調(diào)技藝、材料和工藝的本來面目;另一方面,創(chuàng)新是非遺在現(xiàn)代社會(huì)中生存發(fā)展的必要條件。在這一對(duì)矛盾的作用之下,傣族非遺文化的保護(hù)和傳承面臨巨大挑戰(zhàn)的同時(shí)也有巨大的機(jī)遇。經(jīng)過此次調(diào)研,我們深切地感受到一代代傳承人做出的巨大努力:在保留非遺本真的情況下,結(jié)合市場(chǎng)需求,引入現(xiàn)代科技,推動(dòng)市場(chǎng)化;融合傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代藝術(shù),探索非遺的跨媒介表達(dá),賦予其新的生命力。由學(xué)校牽頭,用教學(xué)課堂為平臺(tái)建立非遺跨代際與跨領(lǐng)域的合作:鼓勵(lì)年輕一代和跨領(lǐng)域藝術(shù)家參與非遺傳承,賦予傳統(tǒng)技藝新的生命力。

作者:趙宇果 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

掃一掃 分享悅讀

- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)園林與林學(xué)院 “尋康植之源,筑綠韻未來”康養(yǎng)植物調(diào)研實(shí)踐服務(wù)團(tuán) 探索療養(yǎng)植物奧秘

- 2025年寒假,青島農(nóng)大園林與林學(xué)院康養(yǎng)植物調(diào)研團(tuán)開展實(shí)踐。團(tuán)隊(duì)分組查資料,實(shí)地調(diào)研30余處,調(diào)研110余種植物,還去中醫(yī)館學(xué)習(xí),制作

- 03-03

- 紅燭義教暑期社會(huì)實(shí)踐心得

- 03-03

- 指尖傳承千年韻 非遺煥新啟新章

- 為積極響應(yīng)習(xí)近平文化思想的號(hào)召,在新時(shí)代新的文化使命中,建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明,竹藝承賢實(shí)踐隊(duì)開展此次實(shí)踐活動(dòng)。

- 03-03

- 絲路尋遺探匠心 非遺織夢(mèng)譜華章

- 2025年1月15日至1月27日,上海海關(guān)學(xué)院海關(guān)與公共經(jīng)濟(jì)學(xué)院、工商管理與關(guān)務(wù)學(xué)院“絲韻織夢(mèng)”小隊(duì)赴新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)開展社會(huì)實(shí)

- 03-03

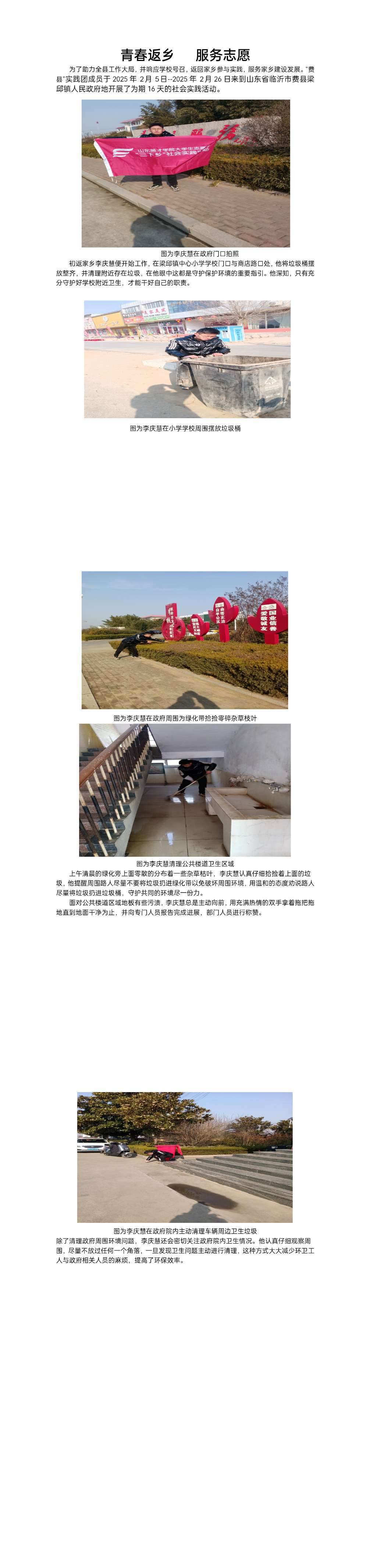

- 青春返鄉(xiāng) 服務(wù)志愿

- 在鎮(zhèn)政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合崗協(xié)助工作

- 03-03

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)