多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

牢固樹立大食物觀,引領“藍色食物”新時代

發布時間:2024-01-21 關注: 一鍵復制網址

牢固樹立大食物觀,引領“藍色食物”新時代

中國青年網日照1月20號電(通訊員李國彤)民以食為天,習近平總書記在《加快建設農業強國 推進農業農村現代化》重要文章中曾指出“解決吃飯問題,不能光盯著有限的耕地,要把思路打開,樹立大食物觀。”為深入貫徹大食物觀,滿足人民對于食物多元化、健康化、個性化的美好需求,積極拓寬“藍色糧倉”成為解決糧食問題的必行之措。為了解“藍色食物”對于大食物觀的影響,曲阜師范大學“耕海牧漁”實踐隊從實地、實際出發,于2023年1月12日來到日照市東港區的張家臺村,對沿海居民就“藍色食物”的看法和消費食用狀況展開了調查。

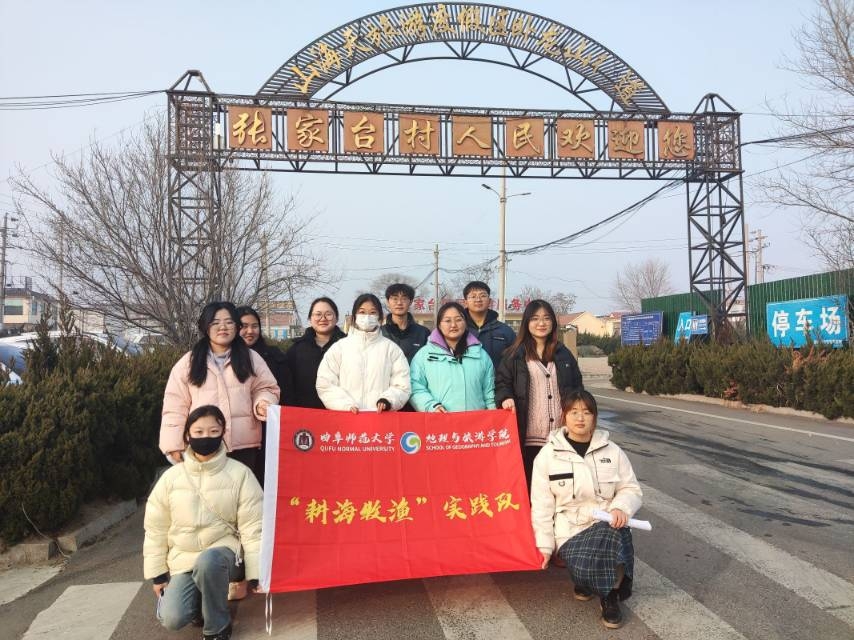

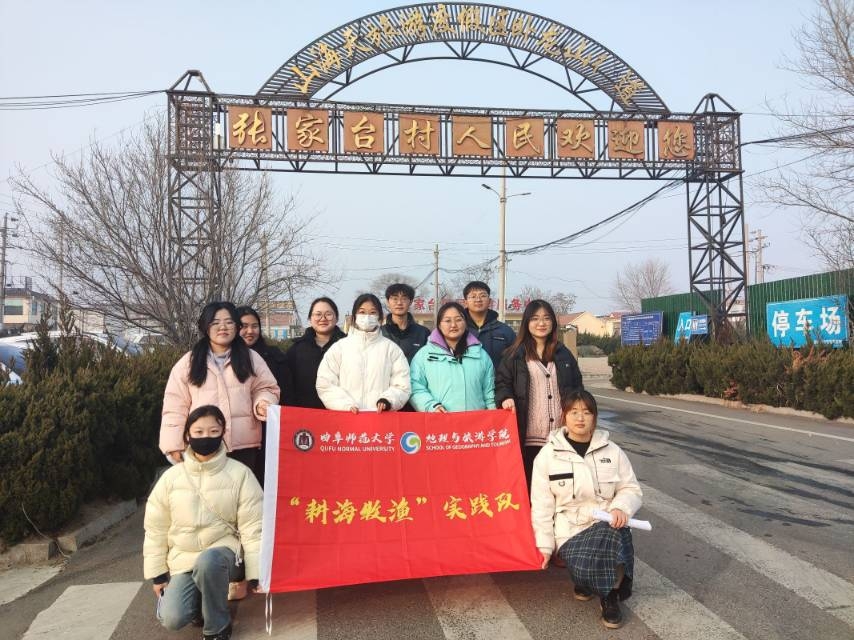

圖為張家臺村。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

學思概念思想,踐悟觀念本源

為方便后續實踐工作的展開,實踐隊首先對大食物觀和“藍色食物”進行了深入細致的學習。實踐隊員認真學習了習近平總書記關于加快建設海洋強國和樹立大食物觀、發展海洋漁業等的重要講話。在學思中,實踐隊了解到,大食物觀是向耕地草原森林海洋、向植物動物微生物要熱量、要蛋白,全方位、多途徑地開發食物資源的一種觀念,其旨在更好地滿足人們對多樣化、高品質食品的需求。

中國作為人口大國,要解決吃飯問題、糧食問題需要樹立大食物觀,積極開拓食物來源。海洋是地球上最神秘而富饒的領域,蘊藏著無盡的生物資源和食物來源。作為新的食物來源地,開發藍色食物,建設海上牧場和“藍色糧倉”勢在必行。營養豐富,低碳環保的“藍色食物”正在逐步成為發展的新糧倉。

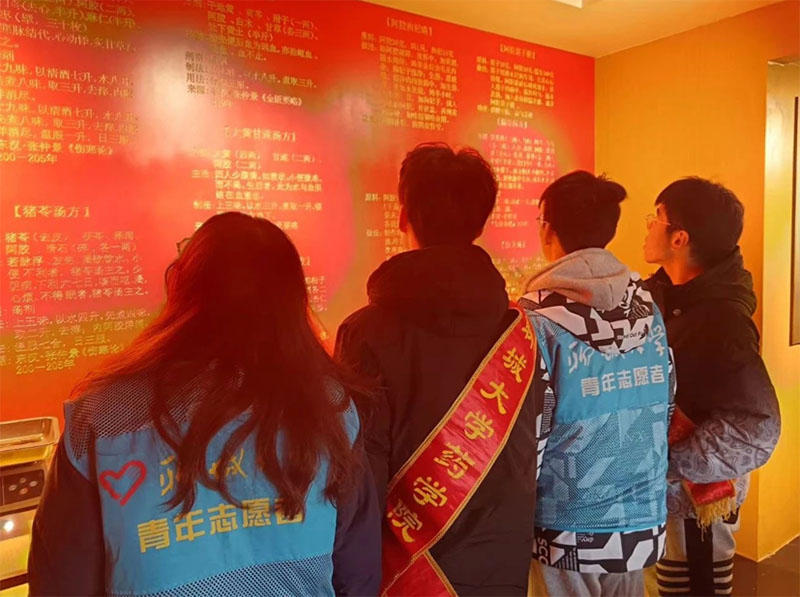

圖為實踐隊員一起學習相關概念。 中國青年網通訊員 周鈺晴供圖

尋訪沿海漁村,探索“藍色食物”

實踐隊成員對張家臺居民展開了實地問訪,經問訪得知,該地的大多數受訪者為漁業勞動的從事者,他們對于“藍色食物”有著特殊的情感,“藍色食物”在他們的生活中有著不可或缺的作用。經實踐隊調查,大部分受訪者表示其家庭的“藍色食物”食用頻次很高,一周一般會食用3-4次“藍色食物”,他們認為“藍色食物”是家常菜中的主要食材,具有獨特的風味和豐富的營養價值。同時,實踐隊經實地考察發現,“藍色食物”在當地市場和餐桌上的消費量較大,海鮮市場、海鮮餐館在當地隨處可見。

圖為實踐隊成員對當地居民進行問訪。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

實踐發現,沿海居民對“藍色食物”的消費及食用處于較高的水準,對于“藍色食物”的接受程度也普遍偏高,藍色食物占其飲食結構相當大的一部分。實踐隊員在走訪中認識到,隨著人們對健康飲食和低碳生活的關注度不斷提升,社會對藍色水產食物的態度也在悄然發生著變化,人們更加愿意嘗試“藍色食物”,“藍色食物”的發展前景值得期待。

立足耕海牧漁,重構發展新路

通過學習、走訪等實踐活動,實踐隊員初步了解了“藍色食品”在沿海人民心目中的重要地位和“藍色食品”消費概況。伴隨著大食物觀的提出,耕海牧漁建設被賦予了更加重要的地位和作用。其在大食物觀中的地位和作用包括著承擔更大的食物供應任務。“藍色食物”如深海魚類、貝類和海藻等,由于其獨特的飲食營養價值備受關注。這些食物富含優質蛋白質、多不飽和脂肪酸和豐富的微量元素,有助于增強免疫力、維持心血管健康、促進大腦發育和改善皮膚質地,能夠實現更全面的營養均衡。同時,由于“藍色動物”的養殖過程中產生的甲烷和二氧化碳排放較少,且養殖過程中對土地的占用也相對較少,減少了森林砍伐和土地開墾對大氣的碳排放。藍色水產食物的碳排放量相對較低。由此,“藍色食物”的地位也顯得愈發重要。

未來,隨著消費者對健康飲食的向往和追求,“藍色食物”的發展將迎來了前所未有的發展機遇。而科技的不斷進步也將為藍色水產食物的生產提供更多可能性,如設施養殖、海洋牧場等技術的應用,將進一步提高藍色水產食物的生產效率和品質,有望滿足不斷增長的市場需求。同時,社會對環境保護的呼吁也將促使藍色水產食物產業朝著更綠色、可持續的方向發展,加強生態保護,促進海洋資源的可持續利用,維護海洋生態平衡。“藍色食物”的進一步開發為保障人民高質量飲食提供了更豐富的選擇。“藍色糧倉”的充實,將有助于滿足人民對鮮活水產、優質營養的需求,提高食品供應質量和多樣性。“藍色糧倉”的開發不僅有利于農業結構的優化,也能夠為保障食品安全和改善民生福祉的發展增添新的動力,是發展海洋強國的發展新路。

圖為實踐隊員于張家臺村前的合照。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

中國青年網日照1月20號電(通訊員李國彤)民以食為天,習近平總書記在《加快建設農業強國 推進農業農村現代化》重要文章中曾指出“解決吃飯問題,不能光盯著有限的耕地,要把思路打開,樹立大食物觀。”為深入貫徹大食物觀,滿足人民對于食物多元化、健康化、個性化的美好需求,積極拓寬“藍色糧倉”成為解決糧食問題的必行之措。為了解“藍色食物”對于大食物觀的影響,曲阜師范大學“耕海牧漁”實踐隊從實地、實際出發,于2023年1月12日來到日照市東港區的張家臺村,對沿海居民就“藍色食物”的看法和消費食用狀況展開了調查。

圖為張家臺村。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

學思概念思想,踐悟觀念本源

為方便后續實踐工作的展開,實踐隊首先對大食物觀和“藍色食物”進行了深入細致的學習。實踐隊員認真學習了習近平總書記關于加快建設海洋強國和樹立大食物觀、發展海洋漁業等的重要講話。在學思中,實踐隊了解到,大食物觀是向耕地草原森林海洋、向植物動物微生物要熱量、要蛋白,全方位、多途徑地開發食物資源的一種觀念,其旨在更好地滿足人們對多樣化、高品質食品的需求。

中國作為人口大國,要解決吃飯問題、糧食問題需要樹立大食物觀,積極開拓食物來源。海洋是地球上最神秘而富饒的領域,蘊藏著無盡的生物資源和食物來源。作為新的食物來源地,開發藍色食物,建設海上牧場和“藍色糧倉”勢在必行。營養豐富,低碳環保的“藍色食物”正在逐步成為發展的新糧倉。

圖為實踐隊員一起學習相關概念。 中國青年網通訊員 周鈺晴供圖

尋訪沿海漁村,探索“藍色食物”

實踐隊成員對張家臺居民展開了實地問訪,經問訪得知,該地的大多數受訪者為漁業勞動的從事者,他們對于“藍色食物”有著特殊的情感,“藍色食物”在他們的生活中有著不可或缺的作用。經實踐隊調查,大部分受訪者表示其家庭的“藍色食物”食用頻次很高,一周一般會食用3-4次“藍色食物”,他們認為“藍色食物”是家常菜中的主要食材,具有獨特的風味和豐富的營養價值。同時,實踐隊經實地考察發現,“藍色食物”在當地市場和餐桌上的消費量較大,海鮮市場、海鮮餐館在當地隨處可見。

圖為實踐隊成員對當地居民進行問訪。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

實踐發現,沿海居民對“藍色食物”的消費及食用處于較高的水準,對于“藍色食物”的接受程度也普遍偏高,藍色食物占其飲食結構相當大的一部分。實踐隊員在走訪中認識到,隨著人們對健康飲食和低碳生活的關注度不斷提升,社會對藍色水產食物的態度也在悄然發生著變化,人們更加愿意嘗試“藍色食物”,“藍色食物”的發展前景值得期待。

立足耕海牧漁,重構發展新路

通過學習、走訪等實踐活動,實踐隊員初步了解了“藍色食品”在沿海人民心目中的重要地位和“藍色食品”消費概況。伴隨著大食物觀的提出,耕海牧漁建設被賦予了更加重要的地位和作用。其在大食物觀中的地位和作用包括著承擔更大的食物供應任務。“藍色食物”如深海魚類、貝類和海藻等,由于其獨特的飲食營養價值備受關注。這些食物富含優質蛋白質、多不飽和脂肪酸和豐富的微量元素,有助于增強免疫力、維持心血管健康、促進大腦發育和改善皮膚質地,能夠實現更全面的營養均衡。同時,由于“藍色動物”的養殖過程中產生的甲烷和二氧化碳排放較少,且養殖過程中對土地的占用也相對較少,減少了森林砍伐和土地開墾對大氣的碳排放。藍色水產食物的碳排放量相對較低。由此,“藍色食物”的地位也顯得愈發重要。

未來,隨著消費者對健康飲食的向往和追求,“藍色食物”的發展將迎來了前所未有的發展機遇。而科技的不斷進步也將為藍色水產食物的生產提供更多可能性,如設施養殖、海洋牧場等技術的應用,將進一步提高藍色水產食物的生產效率和品質,有望滿足不斷增長的市場需求。同時,社會對環境保護的呼吁也將促使藍色水產食物產業朝著更綠色、可持續的方向發展,加強生態保護,促進海洋資源的可持續利用,維護海洋生態平衡。“藍色食物”的進一步開發為保障人民高質量飲食提供了更豐富的選擇。“藍色糧倉”的充實,將有助于滿足人民對鮮活水產、優質營養的需求,提高食品供應質量和多樣性。“藍色糧倉”的開發不僅有利于農業結構的優化,也能夠為保障食品安全和改善民生福祉的發展增添新的動力,是發展海洋強國的發展新路。

圖為實踐隊員于張家臺村前的合照。 中國青年網通訊員 劉晗悅 供圖

作者:李國彤 來源:曲阜師范大學

- 【風里雨里,護“食”有你】

- 01-24

- 踐行大食物觀,保障糧食安全

- 曲阜師范大學寒假社會實踐活動

- 01-24

- 踐行“大食物觀” 傳承中華優秀食文化

- 曲阜師范大學寒假社會活動

- 01-24

- 調研“藍色食物”,共筑糧食安全

- 曲阜師范大學寒假社會實踐活動

- 01-24

- 踐行“大食物觀”,端好“藍色食物”飯碗

- 曲阜師范大學寒假社會實踐活動

- 01-24

- 著眼食物浪費行為,共筑食物最后防線

- 曲阜師范大學寒假社會實踐活動

- 01-24

- 聊城大學藥學院舉辦“走進國寶阿膠 感受傳統文化”社會實踐

- 為進一步落實保護與傳承非物質文化遺產工作,提高學生對非物質文化遺產的保護意識,加強學生對中華傳統文化學習與探索的熱情,1月19日

- 01-23

- 走進一個館,品讀一座城

- 曲阜師范大學計算機學院“暖冬走基層,聚力正當時”實踐隊隊員于2024年1月22日走進陽泉記憶1947文化園,找尋年代記憶,變換時空。

- 01-23

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺