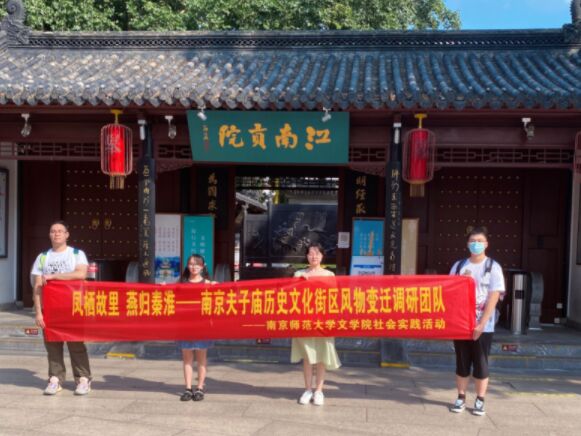

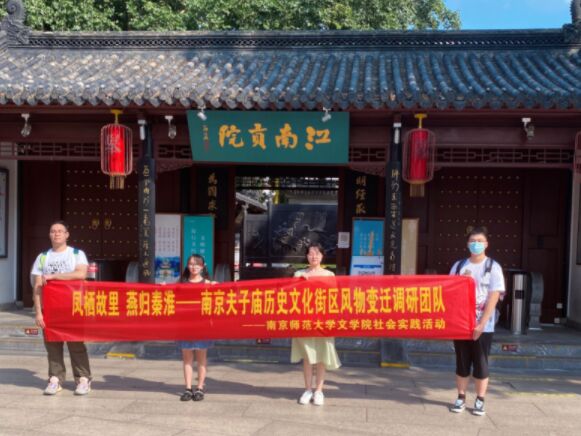

南京師范大學“南京夫子廟歷史文化街區風物變遷調研團隊”開展社會實踐活動

2022年7月至8月上旬,由南京師范大學文學院2020級古典文獻學專業、漢語言文學(師范)專業、2021級中國語言文學類專業,以及計算機與電子信息學院2020級計算機科學與技術專業共12名本科生組成的“南京夫子廟歷史文化街區風物變遷調研團隊”開展了一系列社會實踐活動。該團隊旨在通過多種方式探索南京夫子廟歷史文化街區的風物變遷、挖掘名人軼事和鮮為人知的歷史事件,以此助力南京地方志的編纂修繕工作并為新時代背景下合理利用夫子廟及其周邊地區的文化資源提供政策建議,從而推動南京特色文化建設。目前,本次社會實踐活動已圓滿完成。

南京夫子廟不僅是居東南各省之冠的文教建筑群,同時也是明清時期南京的文教中心。但在研究過程中,該團隊成員發現,就其文教中心的地位而言,在一定程度上被旅游勝地這一商業光輝掩蓋,尚未能在網絡上形成較好的歷史文化宣傳陣地。夫子廟及其周邊重要文化地標的歷史變遷仍然是一個有待挖掘探索的切入口。于是,依托夫子廟歷史文化街區的深厚底蘊、成員對于夫子廟及其周邊的濃厚興趣、對歷史文化宣傳的現實關切,結合古典文獻學等相關專業知識,在指導老師的幫助下,團隊最終確定以“夫子廟歷史文化街區風物變遷”為主題展開調研。

南京夫子廟不僅是居東南各省之冠的文教建筑群,同時也是明清時期南京的文教中心。但在研究過程中,該團隊成員發現,就其文教中心的地位而言,在一定程度上被旅游勝地這一商業光輝掩蓋,尚未能在網絡上形成較好的歷史文化宣傳陣地。夫子廟及其周邊重要文化地標的歷史變遷仍然是一個有待挖掘探索的切入口。于是,依托夫子廟歷史文化街區的深厚底蘊、成員對于夫子廟及其周邊的濃厚興趣、對歷史文化宣傳的現實關切,結合古典文獻學等相關專業知識,在指導老師的幫助下,團隊最終確定以“夫子廟歷史文化街區風物變遷”為主題展開調研。

在前期準備階段,該團隊完善了《南京夫子廟及其周邊地點歷史變遷綜述合集》,對相關研究點形成初步認識。通過召開中期分工會議,匯總整理前期收集的資料,對比分析夫子廟以及周邊重要地標六百年來的風物變更情況,并深入探索該地區不同文化地標間的內在聯系,從而形成較為系統化的認識。

實地考察階段,團隊成員通過發布線上問卷了解大眾對于夫子廟及其周邊地區的歷史文化的認知情況和對南京地區文化傳播途徑的觀點。他們從對夫子廟歷史文化街區主體部分的了解情況、對夫子廟一帶的歷史由來與文化的了解情況等四個大方面和若干小方面分析信息,展現當前大眾心目中的夫子廟歷史文化街區印象。

負責分析問卷數據的成員林佳蓓表示,通過大范圍發布問卷和仔細分析,團隊將基于現狀明確后期宣傳的重點,有依據、有目的地推動本次暑假社會實踐活動開展。她舉例說明,根據調查結果,可知大眾對于江南貢院等著名景點的了解較多,但對于長干里、鳳凰臺遺址等地點則了解甚少,由此她認為有必要挖掘被遺忘的細節,使之以完整的面貌補全人們的文化記憶。

除此之外,團隊還組織開展了線下訪談,訪談對象包括南京本地人和非本地人。負責訪談非南京本地人的成員張芃鶴走訪了家鄉河南洛陽的幾位群眾,詢問了對于南京夫子廟及周邊地區的了解情況和對合理使用夫子廟景區文化資源的建議。據張芃鶴的采訪記錄,外地群眾對于夫子廟等著名景點仍有所耳聞,但對其他景點則較不了解,大多數群眾只有“南京夫子廟”這樣一個模糊的地理概念。但對于開發建議,張芃鶴認為當地群眾就文旅結合、文物修繕等方面提出的不少建議都是很有見地的。

系列推送作為展現團隊調查研究成果、傳播夫子廟街區歷史文化的重要載體,受到該團隊的高度重視。團隊成員于假期初便緊鑼密鼓組織推送工作,集思廣益后,融“實踐”之意于調研主題之中,為公眾號取名為“城南踐行記”,并為公眾號配上了具有夫子廟建筑特色及歷史風韻的原創logo和人物形象“阿淮”。

“城南踐行記”公眾號以“阿淮”的口吻共發布9篇推送,包括項目介紹1期和風物志8期,分別是《初探明清時期的江南貢院》《“白下”地名與地標建筑略觀》《瞻園的前世與今生》《建康路奇珍秘辛微探》《與大報恩寺的因緣際會》《“三山街源流與文公江寧記》《金陵鳳凰臺諸風物再現》《探索散落長干里的金陵往事》,內容涉及地名溯源、名人軼事、八卦秘辛等,力圖將地方故事講細講活,將各個標志地點打通、織連,構建一張結合文獻梳理與實地考察,關于南京夫子廟歷史文化街區地標古今變遷的“動態地圖”。

團隊負責人魯靜晗表示,該團隊具備扎實的專業素養和豐富的知識儲備,尤其擅長文獻檢索、古籍資料閱讀等與本次社會實踐密切相關的技能。此外,團隊中有不少成員是南京本地人,熟知當地歷史文化,為調研提供了一些便利之處。魯靜晗進一步說明,除了完成系列推送外,他們也依據史實針對每個調研點理清歷史變遷脈絡,梳理歷史大事年表。團隊還采訪了當地景區人員和文化學者,獲取專業性指導,基于調研成果提出相關政策建議。

在前期準備階段,該團隊完善了《南京夫子廟及其周邊地點歷史變遷綜述合集》,對相關研究點形成初步認識。通過召開中期分工會議,匯總整理前期收集的資料,對比分析夫子廟以及周邊重要地標六百年來的風物變更情況,并深入探索該地區不同文化地標間的內在聯系,從而形成較為系統化的認識。

實地考察階段,團隊成員通過發布線上問卷了解大眾對于夫子廟及其周邊地區的歷史文化的認知情況和對南京地區文化傳播途徑的觀點。他們從對夫子廟歷史文化街區主體部分的了解情況、對夫子廟一帶的歷史由來與文化的了解情況等四個大方面和若干小方面分析信息,展現當前大眾心目中的夫子廟歷史文化街區印象。

負責分析問卷數據的成員林佳蓓表示,通過大范圍發布問卷和仔細分析,團隊將基于現狀明確后期宣傳的重點,有依據、有目的地推動本次暑假社會實踐活動開展。她舉例說明,根據調查結果,可知大眾對于江南貢院等著名景點的了解較多,但對于長干里、鳳凰臺遺址等地點則了解甚少,由此她認為有必要挖掘被遺忘的細節,使之以完整的面貌補全人們的文化記憶。

除此之外,團隊還組織開展了線下訪談,訪談對象包括南京本地人和非本地人。負責訪談非南京本地人的成員張芃鶴走訪了家鄉河南洛陽的幾位群眾,詢問了對于南京夫子廟及周邊地區的了解情況和對合理使用夫子廟景區文化資源的建議。據張芃鶴的采訪記錄,外地群眾對于夫子廟等著名景點仍有所耳聞,但對其他景點則較不了解,大多數群眾只有“南京夫子廟”這樣一個模糊的地理概念。但對于開發建議,張芃鶴認為當地群眾就文旅結合、文物修繕等方面提出的不少建議都是很有見地的。

系列推送作為展現團隊調查研究成果、傳播夫子廟街區歷史文化的重要載體,受到該團隊的高度重視。團隊成員于假期初便緊鑼密鼓組織推送工作,集思廣益后,融“實踐”之意于調研主題之中,為公眾號取名為“城南踐行記”,并為公眾號配上了具有夫子廟建筑特色及歷史風韻的原創logo和人物形象“阿淮”。

“城南踐行記”公眾號以“阿淮”的口吻共發布9篇推送,包括項目介紹1期和風物志8期,分別是《初探明清時期的江南貢院》《“白下”地名與地標建筑略觀》《瞻園的前世與今生》《建康路奇珍秘辛微探》《與大報恩寺的因緣際會》《“三山街源流與文公江寧記》《金陵鳳凰臺諸風物再現》《探索散落長干里的金陵往事》,內容涉及地名溯源、名人軼事、八卦秘辛等,力圖將地方故事講細講活,將各個標志地點打通、織連,構建一張結合文獻梳理與實地考察,關于南京夫子廟歷史文化街區地標古今變遷的“動態地圖”。

團隊負責人魯靜晗表示,該團隊具備扎實的專業素養和豐富的知識儲備,尤其擅長文獻檢索、古籍資料閱讀等與本次社會實踐密切相關的技能。此外,團隊中有不少成員是南京本地人,熟知當地歷史文化,為調研提供了一些便利之處。魯靜晗進一步說明,除了完成系列推送外,他們也依據史實針對每個調研點理清歷史變遷脈絡,梳理歷史大事年表。團隊還采訪了當地景區人員和文化學者,獲取專業性指導,基于調研成果提出相關政策建議。

時間:2022-08-31 作者:邵明吉、徐駿為、周京熠、魯靜晗 來源:南京師范大學文學院 關注:

- 藝響泉城社會實踐隊開展六藝文化課程錄制活動

- 08-31

- 走進襄陽種養基地,探尋百萬畝農業產業融合新途徑

- 華中農業大學植物科學技術學院赴湖北省襄陽市社會實踐團在經過前一日對正大種業的全方面調研后,來到同屬于正大集團的正大投資股份有限

- 08-31

- 訪紅色故地 講英雄事跡

- 08-31

- 廣州新華學子三下鄉:采訪全國種糧大戶李志新,守望稻田擔使

- “民以食為天”,農業是立國之本、強國之基,為引導青年熟悉農村,了解農業,體察農情,服務鄉村振興。2022年7月7日,廣州新華學院知“

- 08-31

- 河科大學子三下鄉:食品安全入我心

- 為深入貫徹落實上級關于加強食品安全工作一系列的決策部署,落實四個最嚴要求,強化隱患排查,堅持問題導向,構建基層食品安全有力屏障

- 08-31

- 中南大學赴瀏陽市文家市鎮“星火傳遞”紅色文化交流實踐活動

- 重訪秋收會師路,唱響紅色信念歌

- 08-31

- 廣財學子三下鄉:探索牛墟文化,助力鄉村振興

- 08-31

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534