多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

揚州大學廣陵學院“碧海青耘,向海而興”藍海筑夢實踐隊三下鄉實踐行·:灘涂尋趣體驗非遺文化,青春腳步丈量海洋饋贈

發布時間:2025-07-05 閱讀: 一鍵復制網址

為深入感受沿海特色民俗文化,揚州大學廣陵學院“碧海青耘,向海而興”藍海筑夢實踐隊成員于7月5日赴南通如東洋口灘涂濕地,在當地漁民的指導下開展“踩文蛤、撿泥螺”傳統趕海活動。實踐團通過沉浸式體驗省級非物質文化遺產項目,在歡聲笑語中解碼海洋生態智慧,見證人與自然和諧共生的漁家智慧。

非遺課堂:灘涂上的“海洋芭蕾”,綿延數公里的金色灘涂隨著潮水退去展露真容,實踐團成員赤腳踏入這片天然課堂。在漁民示范下,他們學習運用獨特的“扭、踩、摸”三步古法技藝尋找藏在沙層下的文蛤。現場漁民還介紹,文蛤捕撈需遵循特定時節與手法,這份傳承千年的技藝本身就是對海洋資源的敬畏與守護。

生態解碼:微觀世界里的自然哲學,在生長著鹽蒿草的潮間帶,實踐團跟隨漁民學習探尋泥螺棲息地。生物專業隊員用便攜顯微鏡觀察發現,泥螺殼表的螺旋紋路竟與周邊海域洋流走向存在生態關聯。“撿大放小、避開產卵期”的古老漁諺,結合海洋專家“每平方米2 00余個底棲生物構成候鳥遷徙補給站”的科普,讓隊員們深刻體會到傳統捕撈中蘊含的可持續發展理念。他們意識到,灘涂不僅是漁民的生計之源,更是維系生態平衡的重要樞紐。

青春交響:浪花里的勞動贊歌,夕陽為灘涂鍍上金邊時,沾滿泥沙的膠鞋與五彩貝殼交織成天然舞臺。實踐團成員將收獲的文蛤擺成校徽圖案,用泥螺殼拼出“守護海洋”字樣,以創意表達青春守護生態的決心。當地老漁民陳伯感慨:“這些娃娃們踩文蛤的認真勁,和我們年輕時一個樣!”活動尾聲,實踐團將勞動成果烹制成“文蛤蒸蛋”“醉泥螺”等特色菜肴,與漁民共品舌尖上的海洋文化。

|

| (圖為7月5日,“碧海青耘,向海而興”團隊拍攝當地漁民趕海場景。孫佳康供圖。) |

|

| (圖為7月5日,“碧海青耘,向海而興”團隊成員展示所挖文蛤。孫佳康供圖。) |

|

| (圖為7月5日,“碧海青耘,向海而興”團隊成員踩文蛤場景。孫佳康供圖) |

|

| (圖為7月5日,“碧海青耘,向海而興”團隊在海邊合影留念。孫佳康供圖。) |

作者:周姣慧 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

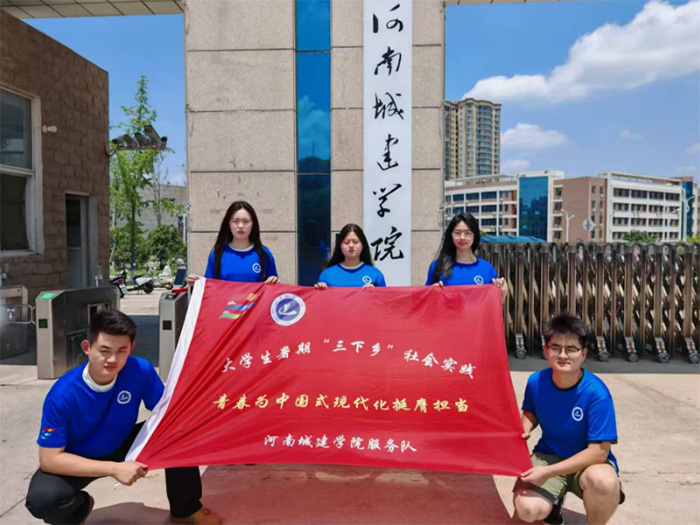

- 河南城建學院法學院“豫鄉暖陽”實踐團赴魯山玉皇廟村敬老院開展慰問

- 2025年6月28日,河南城建學院法學院“豫鄉暖陽”實踐團在輔導員宋一笑的帶領下走進平頂山市魯山縣團城鄉玉皇廟村敬老院,以“敬老傳美

- 07-05

- 解碼文化基因,守護生態命脈

- 2025年7月2日,莆田學院“數”拓星村實踐隊奔赴福建省漳州市南靖縣,深入南靖土樓及周邊區域,開展以“土樓文化與生態保護”為主題的實

- 07-05

- 莆田學院實踐隊深入集美,探尋閩臺文化魅力

- 2025年6月29日,莆田學院“數”拓星村實踐隊前往福建省廈門市集美區城內社,開展以挖掘閩臺文化內涵、傳承弘揚地方特色文化為目標的主

- 07-05

- 冬病夏治正當時,三峽醫專名醫赴巫溪送“中醫良方”

- 07-05

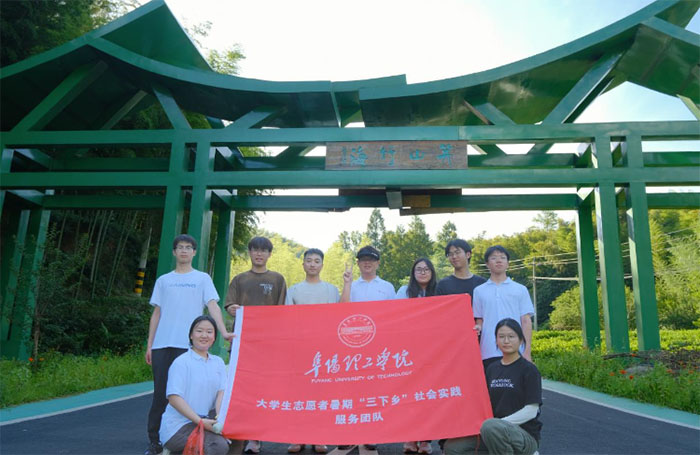

- 探秘盧村笄山竹海!阜理學子尋自然之美,探心靈棲息之所 ——阜陽理工學院“文宣星火”團隊到廣德

- 為在自然中感受寧靜與美好,釋放生活壓力,阜陽理工學院“文宣星火”暑期“三下鄉”社會實踐團隊于2025年7月2日走進盧村䈂山竹海

- 07-05

- 滁院學子 “藕”遇紅旅:新媒體賦能藕塘紅旅鄉村振興的發展路徑

- 6月28日上午,滁州學院文學與傳媒學院赴定遠藕塘紅旅新媒體宣傳路徑調研實踐小分隊的4名成員冒雨前往滁州市定遠縣藕塘鎮,開展了為期5

- 07-05

- 三下鄉|深入基層聽民聲,生態法治護綠韻——湖南師范大學法學院研究生暑期實踐團在廣福橋鎮官見

- 2025年7月3日,湖南師范大學法學院研究生暑期社會實踐團深入慈利縣廣福橋鎮官見村,聚焦“生態法治”主題,深入第4、第5村民

- 07-05

-

大學生三下鄉投稿平臺