多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

學子下鄉記青山嗩吶非遺密碼

發布時間:2025-07-04 閱讀: 一鍵復制網址

數字時代,傳統手工技藝如何守正創新?6月28日,湘潭大學外國語學院赴湘潭市中華文化傳承團走進石鼓鎮,對話青山嗩吶藝人易禮強,探尋非遺的存續之道。

然而,技藝傳承之路并非一帆風順。易老師也道出困境:部分年輕學員沉迷手機而半途棄學;團隊尚未有效開拓線上教學等新路徑,現仍以傳統師徒模式為主。當被問及青山嗩吶的絕技時,他強調了“循環換氣、一口氣吹奏”,以及“鼻孔吹奏”,這些也都是青山嗩吶獨有的魅力所在。

在湘潭市石鼓鎮易老師家的合影 傳承團成員攝

易禮強老師自幼與嗩吶結緣,八九歲便開始了他的學藝之路。如今,他已在教學領域默默耕耘八至十年,其中不乏有從11歲起便跟隨他學習直至成年的忠實弟子。他還收到了學生們贈送的錦旗,上書“教育有方辛勤栽培愛生如子德藝雙馨”,以表達對他深厚師恩的感激之情。易老師的教學以線下為主,每周在中學開設兩堂嗩吶課,課程貫穿整個初中三年。其教學影響力早已超越石鼓鎮,學生有來自岳陽、益陽、寧鄉、長沙等湖南省內多地,還有武漢等省外愛好者遠道而來求學。然而,技藝傳承之路并非一帆風順。易老師也道出困境:部分年輕學員沉迷手機而半途棄學;團隊尚未有效開拓線上教學等新路徑,現仍以傳統師徒模式為主。當被問及青山嗩吶的絕技時,他強調了“循環換氣、一口氣吹奏”,以及“鼻孔吹奏”,這些也都是青山嗩吶獨有的魅力所在。

團隊成員對易老師進行采訪 傳承團成員攝

探訪中,易老師還親自演示了嗩吶制作的全過程,每一道工序都凝聚著他數十年的經驗。團隊成員目睹了一支嗩吶從原材料到成品的蛻變過程,最終成型的樂器在陽光下泛著溫潤光澤,仿佛古老的音律即將破殼而出,奏響新時代的樂章。

易老師制作嗩吶 傳承團成員攝

此次石鼓鎮之行,不僅是對青山嗩吶技藝的深度記錄,更是一次傳統與現代的深刻對話。在學子們眼中,易老師手中的刻刀與竹材,已不僅是制作樂器的工具,更是連接過去與未來的文化紐帶。作者:田雪芹 張靚穎 來源:湘潭大學外國語學院赴湘潭市中華文化傳承團

掃一掃 分享悅讀

- 聆聽紅色故事,傳遞組織溫暖

- 2025年7月3日,在渭運社區黨員服務中心的工作人員的帶領下,我們開啟了一場溫暖人心的紅色之旅。從守護村民健康的義診現場出發,到夯實

- 07-04

- 《雙碳驅動綠色轉型 新疆農戶積極投身種植業面源污染治理》

- 在 “雙碳” 目標指引下,新疆積極探索農業綠色發展新路徑,通過政策補貼、技術推廣等舉措,激發農戶參與種植業面源污染治理的主動性。

- 07-04

- 學子下鄉記青山嗩吶非遺密碼

- 湘潭大學外國語學院赴湘潭市中華文化傳承團深入湘潭市石鼓鎮,探訪國家級非物質文化遺產——青山嗩吶,對話傳承人易禮強,記錄其數十年

- 07-04

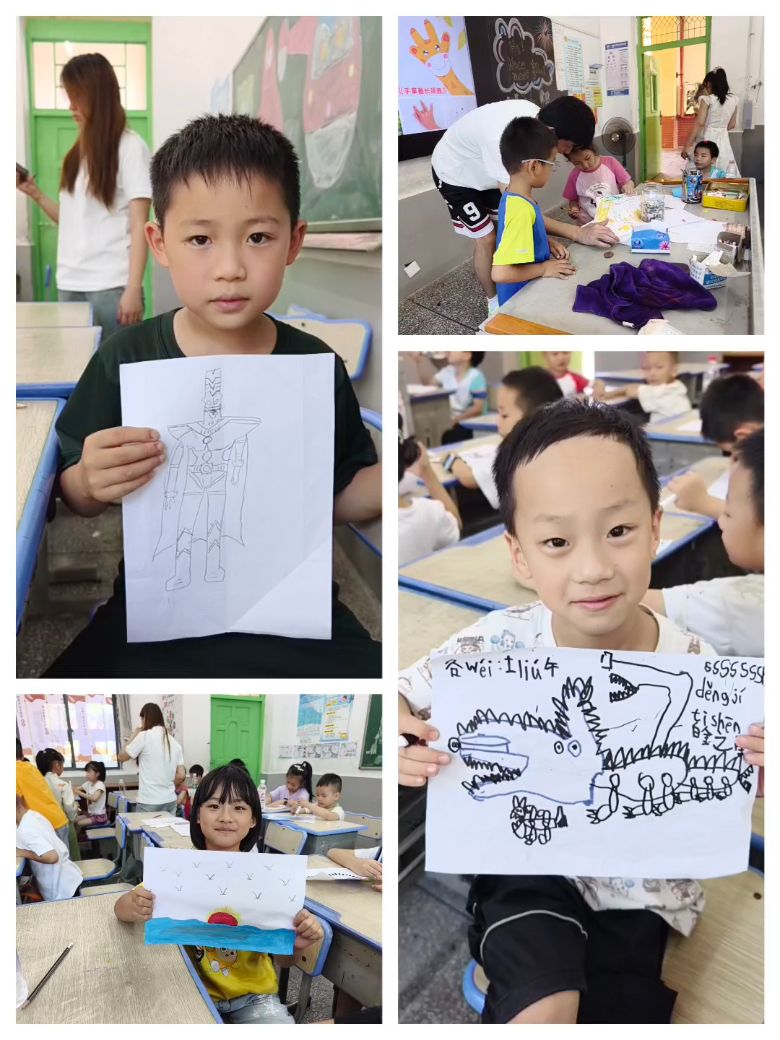

- 青春筑夢鄉村行 多彩課堂潤童心

- 為踐行“教育家精神”,以青春之力厚植社會責任擔當,為鄉村教育振興注入鮮活動能,近日,懷化師專“青苗支教隊”走進溆浦縣,開展

- 07-04

- 學海揚帆,愛心護航

- 湖南師范大學鹵香筑夢青年團駐邵陽市武岡思源實驗學校“三下鄉”活動

- 07-04

- 《共同富裕引領下土地流轉激活新疆南疆農戶生計 “韌性密碼”》

- 在共同富裕戰略背景下,土地流轉如何重塑新疆南疆農戶的抗風險能力?2025 年 7 月,調研團隊深入喀什莎車縣、和田市農村地區,通過實地

- 07-04

- 用科技智慧和茶香果韻寫就鄉村振興青春答卷

- 2025年6月30日,福建農林大學安溪茶學院“藝脈新農·眉韻童夢”鄉村振興實踐隊攜手南安市眉山鄉政府于南安市皇旗尖生態茶園成功舉辦創

- 07-04

-

大學生三下鄉投稿平臺