多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

滬閩學子共赴武夷 對話千年宋街,解碼山水“致富經”

發布時間:2025-07-04 閱讀: 一鍵復制網址

滬閩學子共赴武夷

對話千年宋街,解碼山水“致富經”

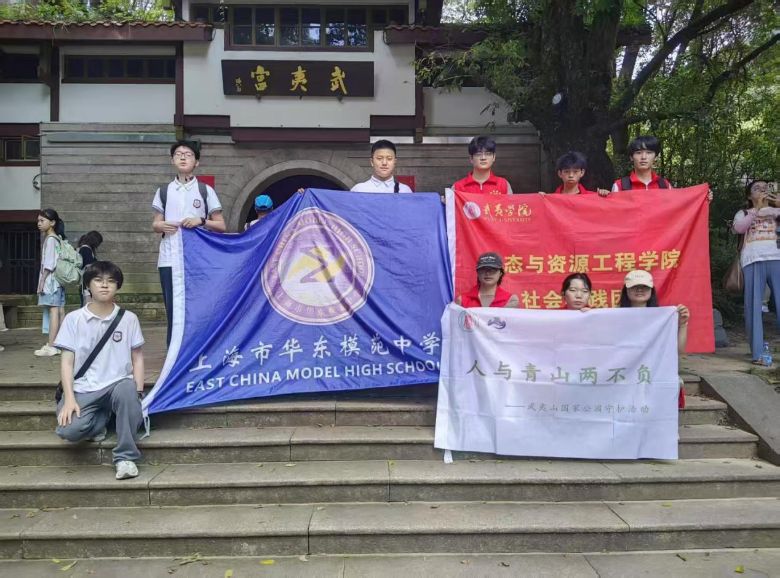

為深入踐行習近平總書記“綠水青山就是青山銀山”的重要理念,7月3日,武夷學院社會實踐團隊與上海市華東模范中學共同走進武夷山國家公園,一起在山野間的生態靈韻與街巷里的文化沉香,在實踐中交相輝映,共同探尋自然與人文共生共榮的生動密碼。

踏訪武夷問綠于行,調研求索護美以策

武夷學院社會實踐團隊走進武夷山國家公園,圍繞生態保護開展調研活動,聚焦生態旅游承載力,用實踐探尋“綠水青山”的可持續發展路徑。在南入口游客中心,團隊成員不僅隨機采訪往來游客與工作人員,還向游客發放問卷。在201份樣品中約68%的游客第一次來到武夷山國家公園,56%的游客們表示武夷山作為國家公園具有較高的旅游價值。在關于武夷山國家公園的生態旅游承載力的問題大家一致認為游客數量.旅游活動形式.景區設施數量及分布.生態環境脆弱程度等因素占比較大,同時70%以上的游客認為武夷山的游客流量適中,說明武夷山景區對客流量做到一定程度的管控,游客并且表達了直觀感受:“滿山的綠看得人心里透亮,溪水清得能數見游魚”,也提出了對生態保護的建議,這些鮮活的一手信息與問卷數據,為后續分析提供了扎實注腳。

隨后,團隊前往水質自動監測站。站內儀器全天候運轉,實時監測水體多項指標,屏幕上跳動的數據如同生態“晴雨表”,精準呈現著流域環境狀況。成員們認真記錄、請教,深入了解科技如何為生態保護“護航”。

此次實踐通過整合采訪信息、問卷結果與監測數據,將重點分析游客量與生態承載力的平衡之道,既為守護武夷山的生態本底貢獻思考,也讓團隊在知行合一中深化對生態保護的理解。

非遺賦能新經濟,綠水青山生金吐銀

武夷學院實踐團隊和上海市華東模范學校的中學生踏入武夷宮與宋街,感受武夷山的千年文化底蘊。成員們和同學們參觀其中的展品,通過展品介紹來了解武夷山文化。從歷史穿越回現實,實踐團隊深入調研發現,武夷山正以生態為底色、文化為引擎,探索出一條可持續發展的經濟路徑。當地依托得天獨厚的生態資源,將傳統茶文化與現代消費需求結合,創新推出“武夷山水”系列新茶飲,通過IP聯名、國潮包裝、沉浸式體驗等方式,讓古老茶香飄向年輕市場。與此同時,非遺竹編技藝也在傳承中煥發新生,竹編匠人將武夷山的山水意象融入茶具、擺件等文創產品,通過“非遺工坊+電商直播”模式,產品遠銷國內外,帶動周邊百余名村民就業增收。不是負擔,而是發展的底氣。”當地文旅局負責人介紹,武夷山通過“生態+非遺+產業”的深度融合,既守住了綠水青山的生態本底,又讓文化遺產轉化為經濟動能,真正實現了“人不負青山,青山定不負人”的良性循環。

武夷山水載文化根脈,人文智慧賦生態生機

武夷山的青綠山水間,不僅流淌著千年文脈,更孕育著可持續發展的密碼。此次實踐讓我們愈發清晰:生態是文化的載體,正是這片完好的自然肌理,托舉起武夷宮的古建風華、宋街的市井記憶,讓朱子理學的哲思有了扎根的土壤;而文化是生態的靈魂,那些代代相傳的生態智慧、護山惜水的傳統,賦予了這片山水生生不息的生命力。當“綠水青山”持續轉化為發展紅利,當生態保護與文化傳承同頻共振,武夷山國家公園正以生動實踐證明:守護好生態的本底,便是守護文化的根脈;激活文化的靈魂,方能讓生態的價值永續綻放。作者:核心成員 來源:大學生社會實踐

掃一掃 分享悅讀

- 青春助農業,校企政同行——江南大學“浙里潯光”實踐團走訪湖州雙林鎮農業企業

- 江南大學商學院“浙里潯光”實踐團在金融系謝玉梅教授的帶領下,于7月2日深入浙江湖州雙林鎮農業企業,開展了一場對話生態的鄉村振興實

- 07-04

- “領夢者·弘帆”三下鄉 | 未說完的約定,讓我們共赴五年之約

- 湖南師范大學體育學院領夢者·弘帆暑期社會實踐團

- 07-04

- 江南學子探四村,青春賦能繪振興——江南大學“浙里潯光” 實踐團走進湖州雙林鎮

- 江南大學商學院“浙里潯光”實踐團迅速集結,于6月29日至7月3日深入四村,通過多種調研方式了解發展現狀,發揮商科優勢,為產業融合、

- 07-04

- 湖南師大體育學院師生赴月溪鎮開展暑期“三下鄉”實踐

- 湖南師范大學體育學院領夢者·弘帆暑期社會實踐團

- 07-04

- 綾絹通衢話振興 青春筑橋映初心——江南大學“浙里潯光” 實踐團走進湖州雙林鎮

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,踐行“兩山理論”,助力鄉村振興,恰逢江南大學商學院建院40周年,6月29日,該院金

- 07-04

- 滁州學院學子開展:“’化‘數未來——數字賦能化學科普創新”暑期社會實踐活動

- 一、調研宣講,傾聽化學之聲

對剛剛接觸化學或未接觸過化學的學生,通過宣講“什么是化學”,“為什么 要學

習化學”,“ 怎樣學好化 - 07-04

- 青春如何賦能鄉村?懷化學院“文青新聲”實踐團啟程高坪村尋找答案

- 這是一篇三下鄉出征儀式以及與當地領導對接的座談會

- 07-04

- 滬閩學子共赴武夷 對話千年宋街,解碼山水“致富經”

- 7月3日,武夷學院實踐團隊與上海華東模范中學師生共赴武夷山國家公園。

團隊在南入口游客中心采訪游客、發放問卷,201份樣本顯示多 - 07-04

-

大學生三下鄉投稿平臺