探史明根脈,話教育新機,赴振興實踐

探史明根脈,話教育新機,赴振興實踐

——“蓼花知行”志愿服務隊赴新杭鎮開展“三下鄉”暑期社會實踐

為助力鄉村文化科技振興,推動青春力量融入基層發展,2025年7月2日,安徽理工大學土木建筑學院“蓼花知行”志愿隊來到廣德市新杭鎮開展了“三下鄉”社會實踐活動。

7月2日清晨,陽光灑在安徽理工大學土木建筑學院的門廊。“蓼花知行”志愿隊的隊員們身著統一服裝,整齊列隊。在學院標志性的建筑前,大家簇擁著隊旗,定格下出發前的大合照。眼神中,既有對未知實踐的期待,也飽含著用知識服務鄉村的熱忱,這場青春奔赴,正式拉開帷幕。

志愿者們與老師在求是樓合照(王梓仰 攝)

探史明根脈,傳紅色精神

午后,服務隊踏入廣德博物館,開啟歷史文化探尋之旅。博物館內,“歷史文化陳列館”“革命歷史陳列館”“青銅器專題館” 三大展館依次鋪陳當地歲月長卷,恰似三部宏大的編年史書,靜靜等候隊員們翻閱解讀。在歷史文化陳列館,從原始石器到唐宋瓷器,文物串聯起廣德從蠻荒到繁榮的軌跡,隊員們從中觸摸地域文明起源。革命歷史陳列館里,泛黃手稿、帶彈孔的軍裝訴說著先輩浴血奮戰的故事,讓隊員們感受烽火歲月的殘酷與紅色精神的震撼。青銅器專題館中,造型獨特、工藝精湛的青銅器吸引隊員們駐足,他們從紋飾與銘文中探尋古代廣德的社會生活與工藝水平,為后續文化賦能鄉村積累素材。

隊員端詳青銅器(王梓仰 攝)

從史前文明的朦朧曙光,到革命年代的熱血沸騰,再到青銅技藝的匠心獨運,廣德的過往在展館中鮮活如昨,成為隊員們腦海中滾燙的文化記憶,更讓大家深切體會到傳承與傳播這份文化的沉甸甸的責任。沉浸式體驗中,隊員們深刻感悟紅色精神的綿延傳承,先輩們為理想拋頭顱、灑熱血的壯闊場景,在展館里具象化為直抵心靈的震撼力量。

隊員們輕聲交流(曹夢凡 攝)

話教育新機,推鄉村前行

傍晚,服務隊走進新杭鎮中心小學,與校長展開深度交流。會議室里,校長圍繞學校發展現狀、鄉村教育痛點與機遇侃侃而談。從師資隊伍建設的瓶頸,到學生素質教育的探索,再到如何借助外部力量激活鄉村教育活力,話題層層深入。隊員們結合調研支教規劃,就文化課程設計、科技興趣培養等內容與校長互動,探討 “高校 + 鄉村小學” 協同育人模式。這場交流,既讓隊員們明晰鄉村教育需求,也為后續支教實踐錨定方向,架起知識賦能鄉村教育的橋梁。

隊員們與校長交流(楊添樂 攝)

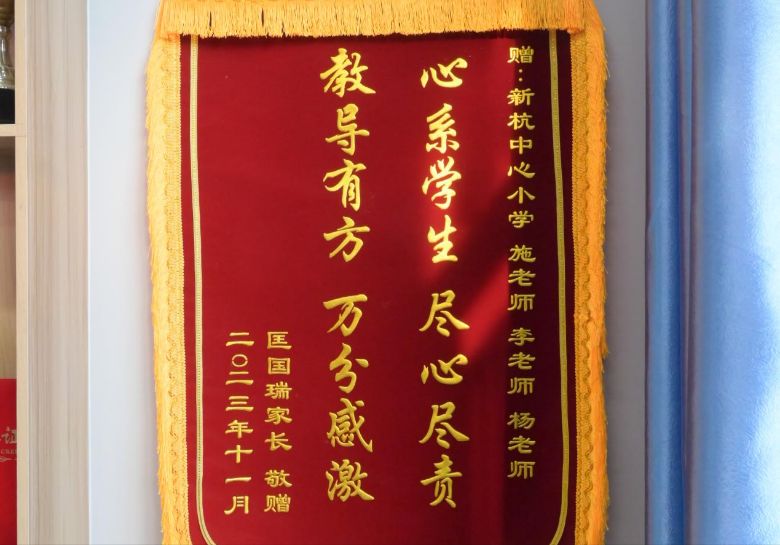

交流中,墻上懸掛的錦旗格外醒目,“心系學生盡心盡責,教導有方萬分感激”,這是家長對學校老師育人成果的肯定,也側面印證新杭中心小學教育工作的溫度。校長提及學校發展時,眼中滿是熱忱。從學生創作的繪畫作品裝點校園,到學校榮獲 “綜合考核獎”“教育質量獎” 等榮譽,能看到學校在素質教育與教學質量提升上的雙重深耕。這些成果,既是學校前行的底氣,也讓服務隊更清晰認知到鄉村教育的潛力與可發力點,為后續支教方案細化提供了現實參照 。

鄉村學校所獲榮譽(王梓仰 攝)

赴振興實踐,立未來目標

此次實踐活動,是安徽理工大學學子扎根基層、踐行青春使命的生動縮影。從校園集結到文化探尋,再到教育交流,每一步都飽含著服務隊助力鄉村振興的擔當。這場實踐,早已超越了簡單的“參觀”與“交流”,正如帶隊老師所說:“鄉村振興不是一個人的奔赴,而是一群人的接力。”未來,“蓼花知行”志愿隊將以此次實踐為起點,一方面整理廣德歷史文化素材,開發“文物里的鄉村”系列課程,讓鄉土文化走進小學課堂;另一方面,根據新杭鎮中心小學的需求,組建專項小隊,通過定期支教等方式持續提供支持。作為新時代的青年我們應該以積極態度奔赴鄉村振興實踐,通過深入了解與學習、踐行與弘揚、創新與發展等方式,為鄉村振興做出自己的貢獻。

- 調研田間產業新貌 感悟抗洪精神傳承

- 2025年7月3日,安徽理工大學“蒙洼蓄洪區青春建功團”社會實踐團隊深入阜南縣王家壩鎮,開展“三下鄉”社會實踐活動。

- 07-04

- 閘下毫厘守護淮河安瀾 莊臺燈火映照百姓心聲——“蒙洼蓄洪區青春建功團”社會實踐團隊

- 安徽理工大學力學與光電物理學院“蒙洼蓄洪區青春建功團”社會實踐團隊,深入安徽省阜南縣王家壩鎮,開展專題調研與社會服務,在治水工

- 07-04

- 《狀元轉身:張謇的實業救國與時代擔當》

- 晚清狀元張謇,在1895年甲午戰敗、《馬關條約》簽訂后,深感國恥民弱,毅然放棄仕途,走上“實業救國”的非凡道路。他洞察到帝國主義通

- 07-04

- 河科大師生三下鄉 助力“黃河”先行之旅

- 07-04

- 薪火童行丨童心筑安全,巧手承非遺

- 07-04

- 懷院學子大手牽小手用AI賦能鄉村基礎教育點燃青少年科技夢

- 為積極響應國家《新一代人工智能發展規劃》號召,切實推進青少年人工智能科普教育落地生根。7月4日,懷化學院計算機與人工智能學院(軟

- 07-04

- 《湘大師生探藥企匠心之路,啟職業認知新程》

- 招生與就業指導處助理赴長株潭企業調研隊參觀株洲市千金藥業股份有限公司

- 07-04

- 青春踏梨園:安徽理工大學三下鄉實踐團探秘碭山酥梨產業

- 安徽理工大學促進團在碭山良梨鎮進行實地調研

- 07-04

-

大學生三下鄉投稿平臺