多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

安徽理工大學團委:守護楚風漢韻,共筑古建新生

發布時間:2025-07-02 閱讀: 一鍵復制網址

6月24日至7月1日,安徽理工大學“壽縣薪火鑄盾隊”以“古建筑保護與宣傳”為主題,奔赴淮南市壽縣開展了為期一周的暑期“三下鄉”社會實踐活動,以青春之我,深入古城肌理,在傳承文化根脈的征程中留下足跡。

初遇古城,觸摸歷史的溫度

6月24日,實踐團隊懷揣對歷史的敬畏來到安徽楚文化博物館,開啟了文化傳承之旅。出發前,隊員們已做足功課,深入研習館藏文物背后的千年故事。活動現場,大家化身“文化講解員”,讓沉睡的青銅器開口訴說楚漢風華,使斑駁的陶瓦片重現壽縣古城的煙火人間。

與此同時,團隊與淮南師范學院“三下鄉”隊伍攜手,在安徽楚文化博物館開展志愿服務。隊員們協助工作人員清理館區雜草,并為辛勤勞作的工作人員送上清涼飲水,以實際行動詮釋志愿精神。

聯動活動現場(拍攝:蘇尚城)

實地調研,聽見古城的“呼吸”

6月25日至26日,隊員們穿梭于壽縣城內的古建筑群周邊,采訪環衛工、城管、游客等60余人,用1100余份線上線下問卷了解公眾對壽縣古建筑的認知與保護意識。墻體磚塊損壞、木柱亂涂亂畫嚴重、游客保護意識待提升……一個個真實的聲音被記錄,一張張問卷匯聚成保護古建的“問題清單”。

采訪現場(拍攝:程司南)

青春行動,開出保護的“良方”

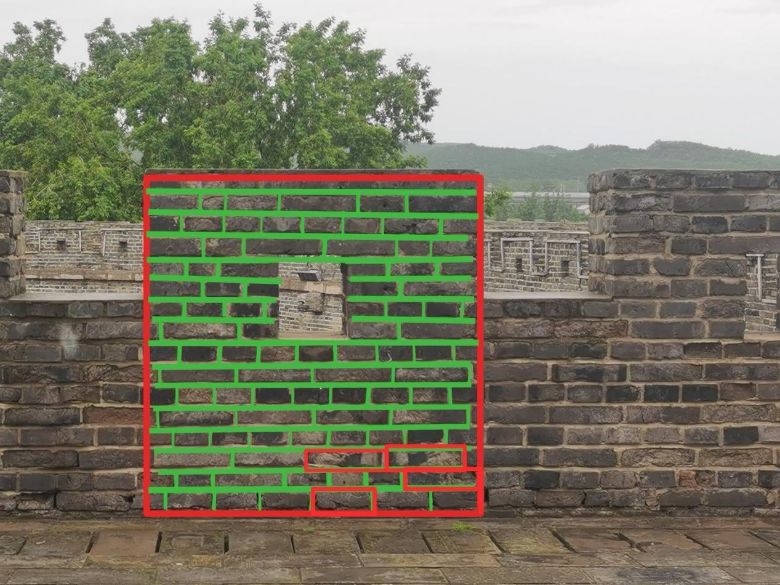

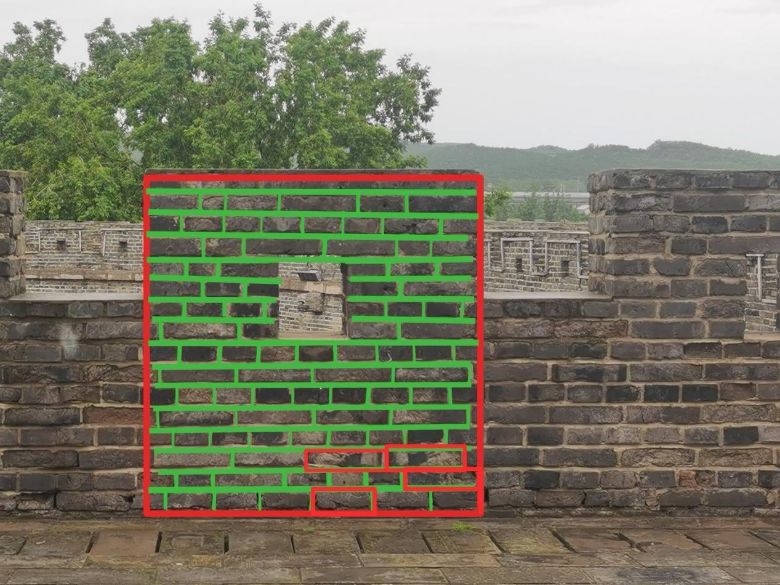

6月27日至30日,實踐團隊將智慧與行動相結合,掀起古建筑保護的熱潮。隊員們精心設計“保護古建筑”主題宣傳單,用生動的圖片和通俗易懂的標語,向古城居民普及文物保護知識,讓守護意識深入人心。團隊還運用測量工具,采用科學的計數方法對古建筑的受損部位進行精準勘測,詳細記錄裂縫寬度、磚塊破損比例等關鍵數據,建立科學檔案,為后續修繕工作提供可靠依據。

古建筑受損部位測量分析(拍攝:馬奧宇)

建言獻策,謀劃古建的未來

經過為期一周的實地調研與數據分析,團隊正式向壽縣文化和旅游局提交了《壽縣古城墻保護現狀調查及保護建議報告》。報告基于對古城墻四門區域的系統調查,詳細記錄了建筑本體風化、人為刻畫、環境侵蝕等現狀問題,并創新性提出12條保護建議,包括:建立古建筑數字檔案庫,實現動態監測;劃定核心保護緩沖區,控制開發強度;開發文化研學路線,活化利用文化遺產等,建議報告獲得了壽縣文旅局工作人員的高度評價。

在壽縣文旅局遞交調研報告(拍攝:趙暢)

從講解員到調研者,從設計者到建言者,安徽理工大學的青年學子們用“三下鄉”的實踐足跡,在壽縣古城寫下了屬于新時代的文化答卷。守護楚風漢韻,共筑古建新生,這趟文化之旅已畫上句點,但關于傳承的故事,正在無數青年心中萌芽生長!

初遇古城,觸摸歷史的溫度

6月24日,實踐團隊懷揣對歷史的敬畏來到安徽楚文化博物館,開啟了文化傳承之旅。出發前,隊員們已做足功課,深入研習館藏文物背后的千年故事。活動現場,大家化身“文化講解員”,讓沉睡的青銅器開口訴說楚漢風華,使斑駁的陶瓦片重現壽縣古城的煙火人間。

與此同時,團隊與淮南師范學院“三下鄉”隊伍攜手,在安徽楚文化博物館開展志愿服務。隊員們協助工作人員清理館區雜草,并為辛勤勞作的工作人員送上清涼飲水,以實際行動詮釋志愿精神。

協助工作人員清理館區雜草(拍攝:朱子劍)

聯動活動現場(拍攝:蘇尚城)

實地調研,聽見古城的“呼吸”

6月25日至26日,隊員們穿梭于壽縣城內的古建筑群周邊,采訪環衛工、城管、游客等60余人,用1100余份線上線下問卷了解公眾對壽縣古建筑的認知與保護意識。墻體磚塊損壞、木柱亂涂亂畫嚴重、游客保護意識待提升……一個個真實的聲音被記錄,一張張問卷匯聚成保護古建的“問題清單”。

采訪現場(拍攝:程司南)

青春行動,開出保護的“良方”

6月27日至30日,實踐團隊將智慧與行動相結合,掀起古建筑保護的熱潮。隊員們精心設計“保護古建筑”主題宣傳單,用生動的圖片和通俗易懂的標語,向古城居民普及文物保護知識,讓守護意識深入人心。團隊還運用測量工具,采用科學的計數方法對古建筑的受損部位進行精準勘測,詳細記錄裂縫寬度、磚塊破損比例等關鍵數據,建立科學檔案,為后續修繕工作提供可靠依據。

古建筑受損部位測量分析(拍攝:馬奧宇)

建言獻策,謀劃古建的未來

經過為期一周的實地調研與數據分析,團隊正式向壽縣文化和旅游局提交了《壽縣古城墻保護現狀調查及保護建議報告》。報告基于對古城墻四門區域的系統調查,詳細記錄了建筑本體風化、人為刻畫、環境侵蝕等現狀問題,并創新性提出12條保護建議,包括:建立古建筑數字檔案庫,實現動態監測;劃定核心保護緩沖區,控制開發強度;開發文化研學路線,活化利用文化遺產等,建議報告獲得了壽縣文旅局工作人員的高度評價。

在壽縣文旅局遞交調研報告(拍攝:趙暢)

從講解員到調研者,從設計者到建言者,安徽理工大學的青年學子們用“三下鄉”的實踐足跡,在壽縣古城寫下了屬于新時代的文化答卷。守護楚風漢韻,共筑古建新生,這趟文化之旅已畫上句點,但關于傳承的故事,正在無數青年心中萌芽生長!

作者:蘇尚城 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 河南城建學院生科學院 “三下鄉”: 推普賦能鄉村振興 走訪慰問暖民心

- 2025年7月2日,河南城建學院生命科學與工程學院開展“三下鄉”活動。實踐團深入村民家中,了解家庭狀況并講解國家資助政策;從日常用語

- 07-02

- 安徽理工大學團委:守護楚風漢韻,共筑古建新生

- 07-02

- 顯微鏡下傳新聲,鄉村推普助發展

- 07-02

- 音正行遠,助力鄉村振興 ——河南城建學院同音共行推普實踐隊開展暑期推普實踐活動

- 暑假期間,為開展普通話普及推廣服務,助力鄉村文化繁榮,推動鄉村振興,河南城建學院“音”正行遠——同音共行推普實踐隊展開了為期6

- 07-02

- 河南城建學院 走進鄉村推普,惠民便利生活

- 為推廣普通話,助力鄉村振興,河南城建學院生命科學與工程學院“音正行遠一一同音共行推普實踐隊”于走進平頂山市魯山縣辛集鎮肖老莊村

- 07-02

- 入戶傳普音,河南城建學院生科學院三下鄉推普助力鄉村振興

- 聚焦鄉村語言振興,河南城建學院生命科學與工程學院“音正行遠-同音共行"推普實踐隊,深入魯山肖老莊村開展入戶推普活動,為鄉村發展注

- 07-02

-

大學生三下鄉投稿平臺