多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

千年洛邑遇上Z世代調(diào)研:一場關(guān)于文化IP與商業(yè)生態(tài)的青春思辨

發(fā)布時間:2025-07-01 閱讀: 一鍵復制網(wǎng)址

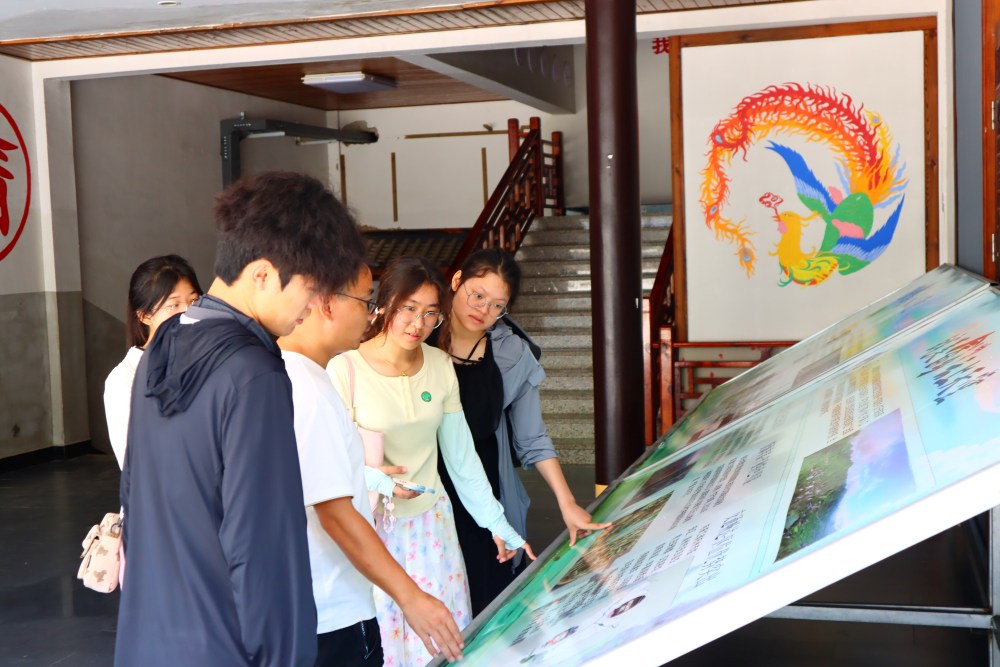

7月1日,洛陽師范學院“尋跡河洛文脈,賦能文旅新篇”社會實踐調(diào)研隊走進洛邑古城,以青年視角探索文旅發(fā)展課題。實踐隊通過發(fā)放問卷、開展群體訪談等方式,深度挖掘景區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀,在實地探訪中梳理文旅升級路徑,為千年古都的文化傳承與創(chuàng)新注入青春思考。

實踐隊多維調(diào)研行動紀實

調(diào)研過程中,實踐隊兵分多路展開工作:一方面設計針對性問卷,聚焦游客體驗、商戶運營、本地居民生活影響等維度,回收有效問卷;另一方面與不同群體展開深度對話,從西安游客對文化共鳴的感知,到漢服體驗家庭對文化融合的認可,再到文創(chuàng)店員、商鋪老板等從業(yè)者的經(jīng)營困境反饋,實踐隊以“解剖麻雀”的細致態(tài)度,系統(tǒng)收集文旅發(fā)展一線聲音。隊員們還特別關(guān)注到,盡管洛邑古城在夜景表演、文化活動等方面亮點突出,但同質(zhì)化、淡旺季客流失衡等問題仍待破解。

實踐收獲與青年思考

通過此次調(diào)研,實踐隊形成三大核心認知:一是發(fā)現(xiàn)文化IP深度開發(fā)的重要性,漢服與文創(chuàng)產(chǎn)品的同質(zhì)化困局,折射出對河洛文脈創(chuàng)新轉(zhuǎn)化的不足;二是意識到科技賦能的迫切性,智慧服務、沉浸式體驗的缺失,制約著游客體驗升級;三是體會到文旅生態(tài)平衡的復雜性,既要滿足商業(yè)運營需求,也要兼顧本地居民生活與文化遺產(chǎn)保護。隊員王同學感慨:“當聽到商鋪老板談及租金壓力時,我們真正理解了文旅發(fā)展不是單一命題,而是需要政府、商戶、游客共同參與的系統(tǒng)工程。”

調(diào)研行動的時代意義

此次實踐以青年視角搭建起文旅發(fā)展的“民意橋梁”:隊員們的深度調(diào)研,為洛陽文旅在“活化歷史文脈、創(chuàng)新消費場景”的探索中提供參考。正如實踐隊指導老師所言:“青年學子走進一線發(fā)現(xiàn)問題、思考對策,本身就是對‘把論文寫在祖國大地上’的生動踐行,這讓河洛文脈在新時代有了更富活力的傳承方式。”

實踐隊多維調(diào)研行動紀實

調(diào)研過程中,實踐隊兵分多路展開工作:一方面設計針對性問卷,聚焦游客體驗、商戶運營、本地居民生活影響等維度,回收有效問卷;另一方面與不同群體展開深度對話,從西安游客對文化共鳴的感知,到漢服體驗家庭對文化融合的認可,再到文創(chuàng)店員、商鋪老板等從業(yè)者的經(jīng)營困境反饋,實踐隊以“解剖麻雀”的細致態(tài)度,系統(tǒng)收集文旅發(fā)展一線聲音。隊員們還特別關(guān)注到,盡管洛邑古城在夜景表演、文化活動等方面亮點突出,但同質(zhì)化、淡旺季客流失衡等問題仍待破解。

實踐收獲與青年思考

通過此次調(diào)研,實踐隊形成三大核心認知:一是發(fā)現(xiàn)文化IP深度開發(fā)的重要性,漢服與文創(chuàng)產(chǎn)品的同質(zhì)化困局,折射出對河洛文脈創(chuàng)新轉(zhuǎn)化的不足;二是意識到科技賦能的迫切性,智慧服務、沉浸式體驗的缺失,制約著游客體驗升級;三是體會到文旅生態(tài)平衡的復雜性,既要滿足商業(yè)運營需求,也要兼顧本地居民生活與文化遺產(chǎn)保護。隊員王同學感慨:“當聽到商鋪老板談及租金壓力時,我們真正理解了文旅發(fā)展不是單一命題,而是需要政府、商戶、游客共同參與的系統(tǒng)工程。”

調(diào)研行動的時代意義

此次實踐以青年視角搭建起文旅發(fā)展的“民意橋梁”:隊員們的深度調(diào)研,為洛陽文旅在“活化歷史文脈、創(chuàng)新消費場景”的探索中提供參考。正如實踐隊指導老師所言:“青年學子走進一線發(fā)現(xiàn)問題、思考對策,本身就是對‘把論文寫在祖國大地上’的生動踐行,這讓河洛文脈在新時代有了更富活力的傳承方式。”

作者:尋跡河洛文脈·賦能文旅新篇暑期社會實踐隊 來源:尋跡河洛文脈·賦能文旅新篇暑期社會實踐隊

掃一掃 分享悅讀

- 合肥大學實踐團隊赴梁崗村調(diào)研基層黨建賦能鄉(xiāng)村治理

- 值建黨104周年之際,合肥大學“冶父‘青’風起,梁崗‘振’當時”團隊赴廬江縣梁崗村調(diào)研。團隊采訪村黨總支書記沈兵秀及老黨員,了解

- 07-01

- 深化紀律教育,夯實振興根基—廬江縣梁崗村舉辦慶祝建黨104周年專題黨課

- 為慶祝建黨104周年,廬江縣梁崗村于今日在村議事廳舉辦“警鐘長鳴——深刻認識違反中央八項規(guī)定精神的危害”專題黨課,冶父山鎮(zhèn)武裝部

- 07-01

- 古城巷陌非遺緣,法脈綿延護新程

- 6月30日,湘潭大學法學學部團委、學生會非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護宣講調(diào)研團前往常德古街,為來往市民和游客普及運用非遺知識,在與市民游客

- 07-01

- 安徽中醫(yī)藥大學醫(yī)藥信息工程學院“愛潤童心·智慧啟航”暑期三下鄉(xiāng)活動在壽縣炎劉鎮(zhèn)正式啟動

- 安徽中醫(yī)藥大學醫(yī)藥信息工程學院“愛潤童心·智慧啟航”暑期三下鄉(xiāng)活動在壽縣炎劉鎮(zhèn)正式啟動

- 07-01

- 田間課堂傳農(nóng)技 青春助力鄉(xiāng)村振興 ——銅仁職業(yè)技術(shù)大學“青禾之志”團隊赴松桃紅沙村開展科技助

- 銅仁職業(yè)技術(shù)大學青禾之志志愿服務隊到松桃縣紅沙村開展三下鄉(xiāng)實踐活動

- 07-01

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺