多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

指間經緯織錦色,法治薪火護非遺

發布時間:2025-06-30 閱讀: 一鍵復制網址

指間經緯織錦色,法治薪火護非遺

——湘大法科學子赴常德市科學技術館研學體驗

通訊員:唐詩、甘聞文、張茗鈺

6月28日,湘潭大學法學學部團委、學生會赴常德實踐調研團走進常德市科學技術館湖南天框文化創意有限公司,在公司的法定代表人、執行董事和經理唐琦雯老師的帶領下,開啟了一場與宋錦這一華夏絲織“活化石”的深度對話,親身體驗這一非遺手工的獨特魅力。

經緯之間:千年宋錦的華章與隱憂

當唐老師用制作精美的PPT展示一幅幅宋錦珍品時,湘大法科學子聚精會神,目光被那千年經緯吸引。在“法護非遺,沅澧傳承”的號召下,湘潭大學法學學部三下鄉非遺保護宣講團的學子們正式踏入這方文化空間,開啟了一場與宋錦——這華夏絲織“活化石”的深情相會。

作為在江南煙雨中織就的一部流動的非遺史詩,“宋錦不僅是文化遺產,更是一段凝固的歷史,一曲無聲的樂章。”唐老師的聲音在教室中回響。大屏幕上,中國四大名錦——宋錦、蜀錦、云錦、壯錦的精美紋理徐徐展開。而宋錦,以其獨特的“活色生香”工藝與典雅內蘊的文化品格,牢牢抓住了在場所有人的目光。唐老師深入淺出地剖析了宋錦“三枚斜紋”組織結構的精妙與“挑花結本”程序的繁復,投影中細膩的纏枝蓮紋、靈動的龜背紋,無聲訴說著宋錦承載的禮制內涵與審美高度。

作為在江南煙雨中織就的一部流動的非遺史詩,“宋錦不僅是文化遺產,更是一段凝固的歷史,一曲無聲的樂章。”唐老師的聲音在教室中回響。大屏幕上,中國四大名錦——宋錦、蜀錦、云錦、壯錦的精美紋理徐徐展開。而宋錦,以其獨特的“活色生香”工藝與典雅內蘊的文化品格,牢牢抓住了在場所有人的目光。唐老師深入淺出地剖析了宋錦“三枚斜紋”組織結構的精妙與“挑花結本”程序的繁復,投影中細膩的纏枝蓮紋、靈動的龜背紋,無聲訴說著宋錦承載的禮制內涵與審美高度。

然而,當談及當代社會宋錦等傳統技藝所面臨的傳承人斷層困境時,唐老師話語間充滿憂慮:“大多數非遺的手藝人屈指可數,甚至只剩下了唯一的傳承人,而學習非遺的周期很長,很少有年輕人愿意花時間去真正學習非遺,傳承非遺了。”這不僅是技藝的危機,更是文化根脈的流失危機。

指尖傳承:當古老紋樣邂逅青春創意

隨著唐老師介紹的深入,課堂轉入令人興奮的手工制作環節。唐老師帶來了印有經典宋錦紋樣的特種布料,指導隊員們將其精心貼合于小巧模具之上,再以膠水穩固。方寸之間,宋錦的華美紋樣瞬間躍然其中,煥發出時尚新生。

手工教室內洋溢著專注與熱情,唐老師穿行于隊員之間,耐心指導每一個細微步驟——從布料裁剪的角度控制到膠水用量的精準拿捏,她的每一個點撥,都是一次傳統工藝向年輕一代的鄭重傳遞。“這個四葉草形狀有點難度,在剪裁布料時可以把凹進去的部分剪開,錦布會更加嚴絲合縫……”當一件件融合了古典意蘊與現代實用性的宋錦發夾、發圈在隊員們手中誕生。他們燦爛的笑容與自豪的展示,讓冰冷的織物被賦予了青春的溫度與活力。

以法為盾,以心為火:守護沅澧非遺的星火誓言

活動尾聲,唐琦雯老師熱情地分享了其公司創立的初心:搭建橋梁,讓深藏于歷史塵埃的非遺明珠能被看見、被理解、被深愛。“我們做的,不僅是技藝的傳授,更是火種的傳遞。”她看著隊員們手中作品,鄭重呼吁,“常德沃土,非遺瑰寶眾多,它們的存續,亟需每一位社會成員,尤其是青年力量的關注與行動。法律是守護它們的堅實盾牌,而你們的熱愛與參與,是照亮其未來的不熄薪火。”最后,唐老師代表公司贈予隊員們見面禮——以常德地標性建筑為原型的文創書簽。精致的書簽背后,是對常德的深深熱愛,以及對非遺文化保護傳承的熱忱。

“法護非遺”,不僅需要書齋里的條文鉆研,更需要田野間的躬身實踐。這堂別開生面的非遺課,對湘大法科學子而言,遠不止于一次知識的獲取或手工的體驗,它是一次深刻的文化尋根之旅,更是一次法治責任的啟蒙。當宋錦的紋樣在年輕的手中綻放新生,當法治的信念與文化認同感在他們心中交融,一條以法律智慧守護非遺瑰寶、以青春熱忱激活古老技藝的沅澧傳承之路,已然在他們腳下堅實鋪展。這份由指尖傳遞的溫度與信念,正是中華文脈在新時代生生不息、弦歌不輟的最強回響。

——湘大法科學子赴常德市科學技術館研學體驗

通訊員:唐詩、甘聞文、張茗鈺

6月28日,湘潭大學法學學部團委、學生會赴常德實踐調研團走進常德市科學技術館湖南天框文化創意有限公司,在公司的法定代表人、執行董事和經理唐琦雯老師的帶領下,開啟了一場與宋錦這一華夏絲織“活化石”的深度對話,親身體驗這一非遺手工的獨特魅力。

經緯之間:千年宋錦的華章與隱憂

當唐老師用制作精美的PPT展示一幅幅宋錦珍品時,湘大法科學子聚精會神,目光被那千年經緯吸引。在“法護非遺,沅澧傳承”的號召下,湘潭大學法學學部三下鄉非遺保護宣講團的學子們正式踏入這方文化空間,開啟了一場與宋錦——這華夏絲織“活化石”的深情相會。

作為在江南煙雨中織就的一部流動的非遺史詩,“宋錦不僅是文化遺產,更是一段凝固的歷史,一曲無聲的樂章。”唐老師的聲音在教室中回響。大屏幕上,中國四大名錦——宋錦、蜀錦、云錦、壯錦的精美紋理徐徐展開。而宋錦,以其獨特的“活色生香”工藝與典雅內蘊的文化品格,牢牢抓住了在場所有人的目光。唐老師深入淺出地剖析了宋錦“三枚斜紋”組織結構的精妙與“挑花結本”程序的繁復,投影中細膩的纏枝蓮紋、靈動的龜背紋,無聲訴說著宋錦承載的禮制內涵與審美高度。

作為在江南煙雨中織就的一部流動的非遺史詩,“宋錦不僅是文化遺產,更是一段凝固的歷史,一曲無聲的樂章。”唐老師的聲音在教室中回響。大屏幕上,中國四大名錦——宋錦、蜀錦、云錦、壯錦的精美紋理徐徐展開。而宋錦,以其獨特的“活色生香”工藝與典雅內蘊的文化品格,牢牢抓住了在場所有人的目光。唐老師深入淺出地剖析了宋錦“三枚斜紋”組織結構的精妙與“挑花結本”程序的繁復,投影中細膩的纏枝蓮紋、靈動的龜背紋,無聲訴說著宋錦承載的禮制內涵與審美高度。然而,當談及當代社會宋錦等傳統技藝所面臨的傳承人斷層困境時,唐老師話語間充滿憂慮:“大多數非遺的手藝人屈指可數,甚至只剩下了唯一的傳承人,而學習非遺的周期很長,很少有年輕人愿意花時間去真正學習非遺,傳承非遺了。”這不僅是技藝的危機,更是文化根脈的流失危機。

指尖傳承:當古老紋樣邂逅青春創意

隨著唐老師介紹的深入,課堂轉入令人興奮的手工制作環節。唐老師帶來了印有經典宋錦紋樣的特種布料,指導隊員們將其精心貼合于小巧模具之上,再以膠水穩固。方寸之間,宋錦的華美紋樣瞬間躍然其中,煥發出時尚新生。

手工教室內洋溢著專注與熱情,唐老師穿行于隊員之間,耐心指導每一個細微步驟——從布料裁剪的角度控制到膠水用量的精準拿捏,她的每一個點撥,都是一次傳統工藝向年輕一代的鄭重傳遞。“這個四葉草形狀有點難度,在剪裁布料時可以把凹進去的部分剪開,錦布會更加嚴絲合縫……”當一件件融合了古典意蘊與現代實用性的宋錦發夾、發圈在隊員們手中誕生。他們燦爛的笑容與自豪的展示,讓冰冷的織物被賦予了青春的溫度與活力。

以法為盾,以心為火:守護沅澧非遺的星火誓言

活動尾聲,唐琦雯老師熱情地分享了其公司創立的初心:搭建橋梁,讓深藏于歷史塵埃的非遺明珠能被看見、被理解、被深愛。“我們做的,不僅是技藝的傳授,更是火種的傳遞。”她看著隊員們手中作品,鄭重呼吁,“常德沃土,非遺瑰寶眾多,它們的存續,亟需每一位社會成員,尤其是青年力量的關注與行動。法律是守護它們的堅實盾牌,而你們的熱愛與參與,是照亮其未來的不熄薪火。”最后,唐老師代表公司贈予隊員們見面禮——以常德地標性建筑為原型的文創書簽。精致的書簽背后,是對常德的深深熱愛,以及對非遺文化保護傳承的熱忱。

“法護非遺”,不僅需要書齋里的條文鉆研,更需要田野間的躬身實踐。這堂別開生面的非遺課,對湘大法科學子而言,遠不止于一次知識的獲取或手工的體驗,它是一次深刻的文化尋根之旅,更是一次法治責任的啟蒙。當宋錦的紋樣在年輕的手中綻放新生,當法治的信念與文化認同感在他們心中交融,一條以法律智慧守護非遺瑰寶、以青春熱忱激活古老技藝的沅澧傳承之路,已然在他們腳下堅實鋪展。這份由指尖傳遞的溫度與信念,正是中華文脈在新時代生生不息、弦歌不輟的最強回響。

作者:唐詩 甘聞文 張茗鈺 來源:湘潭大學法學學部

掃一掃 分享悅讀

- 科技助力健康,義診溫暖人心

- 2025年6月28日國際癲癇日,蘇州大學應用技術學院 “清遠” 實踐團攜手揚州五臺山醫院,于邗源社區及醫院門診開展健康宣講與義診,科普

- 06-30

- 指間經緯織錦色,法治薪火護非遺

- 6月28日,湘潭大學法學學部團委、學生會赴常德實踐團調研團走進常德市科學技術館體驗了一場別開生面的宋錦非遺體驗課,對非遺保護有了

- 06-30

- 鍛劍為魂,鑄劍為信

- 2025年6月26日,浙江工業職業技術學院機電·青年行實踐隊踏入“中國寶劍之鄉”龍泉,開啟了一場跨越時空的文化對話。

- 06-30

- 2025年合肥大學旅游與會展學院“青春柏墊行,文旅繪新景”實踐隊柏墊鎮次日實踐側記:登英烈山緬

- 2025年7月26日,合肥大學旅游與會展學院“青春柏墊行,文旅繪新景”實踐隊在安徽省廣德市柏墊鎮展開次日社會實踐。實踐隊清晨攀登英烈

- 06-30

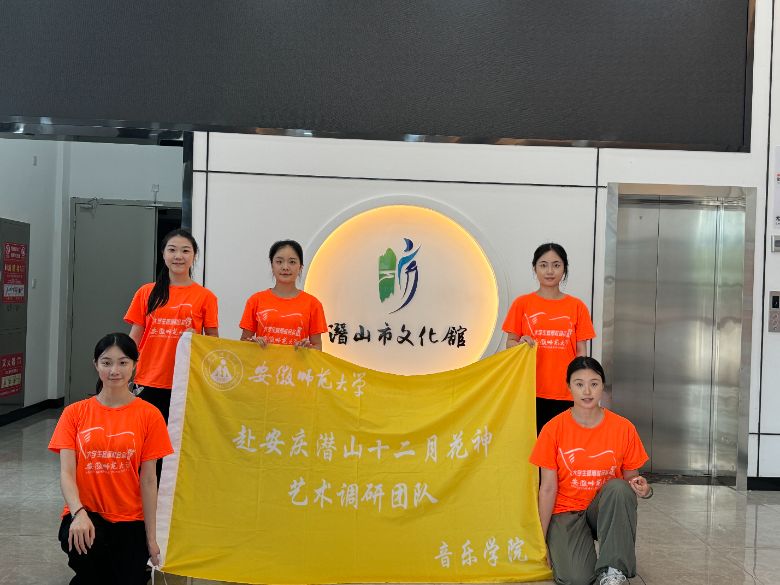

- 安徽師范大學音樂學院潛山行:十二月花神韻,潛山舞藝育芳華

- 十二月花神流傳在安徽省潛山市黃泥鎮一帶,它不僅是安徽省潛山市的省級非物質文化遺產,也是一個集詞、曲、舞三位一體的綜合藝術表演形

- 06-30

- “礦冶之光青年行”探尋世界鎢都博物館

- 6月28日,景德鎮藝術職業大學“礦冶之光青年行”社會實踐隊走進江西大余“世界鎢都”博物館,探尋工業文明密碼。

實踐隊與縣人大代表 - 06-29

- 傳統游戲煥新趣,推普童聲滿鄉間 —— 河南城建學院生科學院推普實踐團以 “貼燒餅” 達到寓教于

- 6月29日,河南城建學院生命科學與工程學院 “音正行遠 —— 同音共行” 推普實踐三下鄉團隊,在平頂山市魯山縣辛集鎮肖老莊村開展推普

- 06-29

-

大學生三下鄉投稿平臺