多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“踏浪尋夢”暑期社會實踐團開展“暑期三下鄉社會實活動”(二)漁業養殖篇

發布時間:2025-07-12 閱讀: 一鍵復制網址

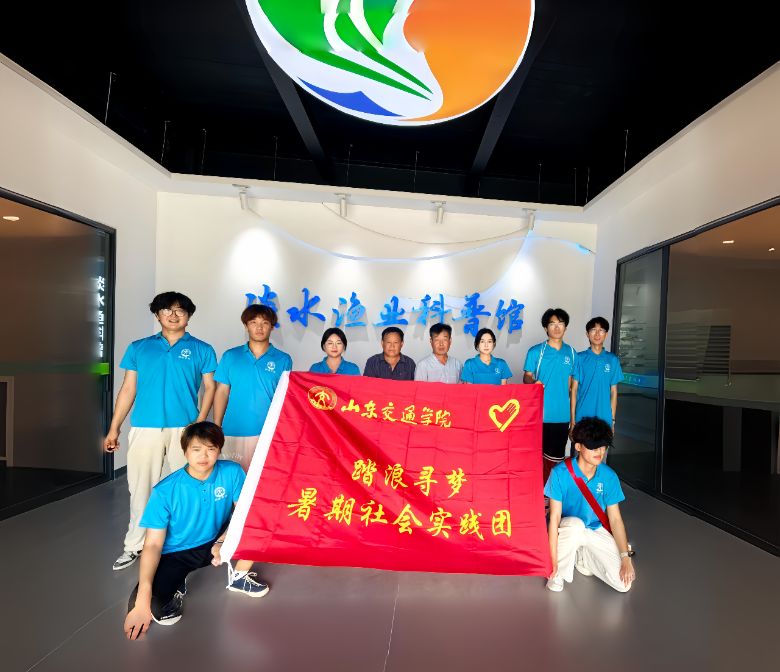

7月11日,山東交通學院威海校區“踏浪尋夢・暑期社會實踐團”走進濟寧鄒城市山東靈泉漁業有限公司養殖基地,開展暑期“三下鄉”活動。旨在親身感受孔孟文化與現代漁業養殖的深度融合,見證這座千年文化沃土上綻放的產業新活力。

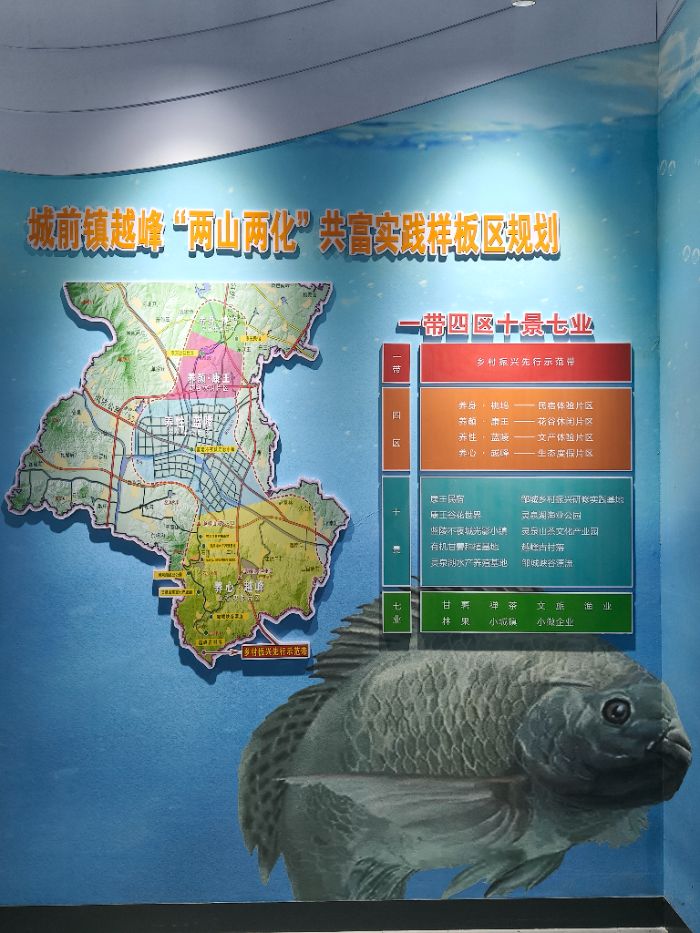

鄒城作為孔孟文化的重要發源地,其深厚的“仁愛”“和諧”理念正悄然滋養著當地的漁業發展。城前村依托這一文化根基,將“天人合一”的傳統智慧融入養殖實踐,探索出一條文化賦能產業的特色路徑。在靈泉漁業養殖基地,“不投一粒餌、不喂一顆藥”的養殖準則,正是對孔孟“愛人及物”思想的生動詮釋——通過“人放天養”“輪捕輪放”的生態模式,既保證了水產品的天然品質,又實現了對生態環境的敬畏與守護。

實踐團成員在負責人的帶領下,詳細了解了基地的創新養殖體系。城前鎮采用的循環集約化養殖方式,將工廠化淡水養殖大棚與陸地循環水養殖桶相結合,通過科學技術過濾魚類糞便和殘餌、調節水質,既簡化了養殖流程、規避了傳統養殖的風險,又暗合了孔孟文化中“道法自然”的生態觀。羅非魚、鴨嘴鱘等特色品種在這樣的環境中茁壯成長,成為文化與科技共筑的“生態成果”。

“從育苗到養殖的全鏈條,都能看到傳統文化與現代技術的碰撞。”實踐團成員在“沉浸式體驗+深度調研”中感慨道。這種將孔孟文化中的和諧理念轉化為“以漁抑藻、以漁凈水”生態實踐的模式,不僅讓當地漁業年產值穩步提升,更讓古老文化在產業發展中煥發新生。據了解,該模式已為向近海養殖拓展提供了可借鑒的“鄒城方案”,讓孔孟文化的智慧之光,有望照亮更廣闊的水域。

此次實踐活動中,“踏浪尋夢”團隊深刻體會到:當孔孟文化的基因注入現代產業的血脈,不僅為經濟增長注入新動力,更讓傳統文化在當代社會中找到了鮮活的傳承載體。鄒城的實踐,正書寫著文化與產業共生共榮的新篇章。

作者:山東交通學院航運學院踏浪尋夢暑期實踐團 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- “惠溪知行”探尋古丈長潭村 茶產業振興之路

- 07-12

- “惠溪知行”成員自制愛心晚餐,煙火滋味暖人心

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:一首詩歌誦出 少年家國赤子心

- 07-12

- “惠溪知行”牽手茶王:一片葉子撬動 鄉村產業振興

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺