多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“非遺賦能,鄉興同行”——食品科學系赴上莊鎮調研非遺文化

發布時間:2025-07-12 閱讀: 一鍵復制網址

為深入了解非遺文化其深厚底蘊和文化價值,合肥工業大學宣城校區食品科學系“非遺賦能,鄉興同行”暑假社會實踐團隊于2025年7月10日前往上莊鎮,通過一系列的實地考察,親身體驗,深度交流,對當地的非遺文化發展有了新的認知。

尋徽墨文化之源,游胡開文紀念館之華。10日下午,實踐團隊到達上莊胡文開紀念館。胡開文紀念館位于安徽省績溪縣上莊村口,是一座以紀念清代徽墨大師胡開文(本名胡天柱)為主題的文化場館。進入其中,仿佛置身于墨香四溢的文學世界。紀念館原為胡開文長房胡恒德的祖屋,采用徽州傳統“通轉樓”式結構,融合了清代民居的布局特點。建筑主體為磚木結構,院落布局緊湊,體現了徽派建筑“四水歸堂”的空間理念。紀念館里展出胡開文代表墨品復制件,如“驪龍珠”“千秋光”“八寶藥墨”“龍翔鳳舞”等,題材涵蓋神話、山水、人物。其中位于館內正中的“地球墨”1915年獲巴拿馬萬國博覽會金獎的經典之作,館內陳列其復制品、獎狀及歷史照片,象征徽墨國際影響力的巔峰。此外,館內還通過歷史制墨模具(如“棉花圖”“十二生肖詩圖”墨模)及煙房原料樣本,還原松煙煉取、雕模、制墨等傳統工序。其中的每一道工序都盡顯匠人智慧,讓人驚嘆于其中的魅力,以及獨特的魅力價值。 探徽墨文化之今,習徽墨墨廠之華。11日上午,實踐團隊在老胡開文墨廠深入學習制墨,以及其核心步驟:煉煙、和膠、搗杵、成型、晾墨、描金六大工序。工序的過程對環境和制墨人技術都有很高的要求,一次完整的制墨過程長達數月甚至數年。進入墨廠,徽墨的陣陣幽香讓人感到寧靜舒適,在這里我們見到了徽墨的非遺繼承人胡嘉明老先生。他向我們仔細講解制墨過程,面對同學們對制墨細節的提問,老先生都耐心仔細地向我們解答。同學們也親身參與了其中兩個環節。首先將墨膏固,填入石楠木雕版,壓緊后以“木膘”(硬木楔)敲擊加固。同時,了解了壓模三訣:“力均則形正,速緩則紋清,溫潤則脫模利”。接著同學們還體驗了描金的環節,用礦物顏料(金粉、朱砂、石青)描繪紋飾,為墨條增加色彩,成為墨條的點睛之筆。

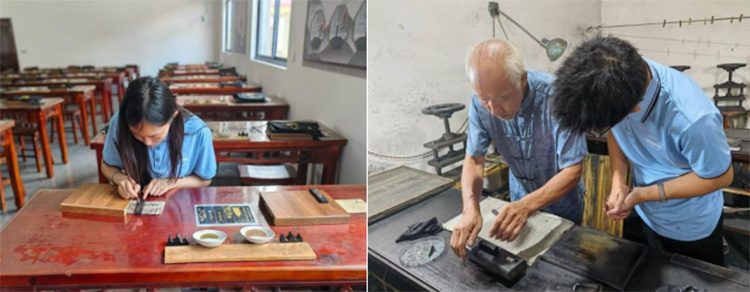

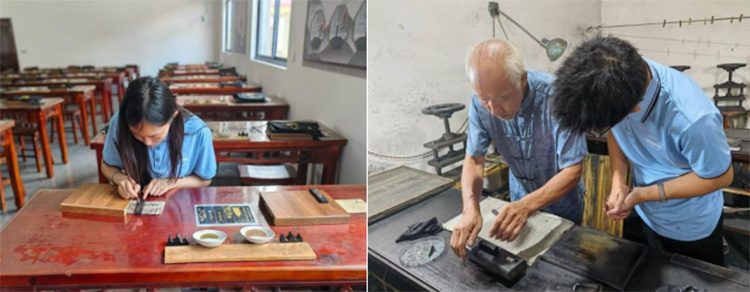

探徽墨文化之今,習徽墨墨廠之華。11日上午,實踐團隊在老胡開文墨廠深入學習制墨,以及其核心步驟:煉煙、和膠、搗杵、成型、晾墨、描金六大工序。工序的過程對環境和制墨人技術都有很高的要求,一次完整的制墨過程長達數月甚至數年。進入墨廠,徽墨的陣陣幽香讓人感到寧靜舒適,在這里我們見到了徽墨的非遺繼承人胡嘉明老先生。他向我們仔細講解制墨過程,面對同學們對制墨細節的提問,老先生都耐心仔細地向我們解答。同學們也親身參與了其中兩個環節。首先將墨膏固,填入石楠木雕版,壓緊后以“木膘”(硬木楔)敲擊加固。同時,了解了壓模三訣:“力均則形正,速緩則紋清,溫潤則脫模利”。接著同學們還體驗了描金的環節,用礦物顏料(金粉、朱砂、石青)描繪紋飾,為墨條增加色彩,成為墨條的點睛之筆。

此套工藝凝結千年來匠人智慧,胡開文墨廠至今仍以“一兩墨,一兩金”的標準守護著這份非遺瑰寶。如何讓千年技藝不被機器取代溫度,又能被現代市場持續需要?答案或許藏于胡嘉明所言:“怕字當頭,傳承就難了!只要青年人愿意,就不怕傳承不下去。”在當代科技與消費變革的浪潮中,徽墨作為國家級非物質文化遺產,其保護與發展需在“守正”與“創新”間構建動態平衡。當描金匠人的指尖在直播間飛舞,當松煙氣息融入電子游戲的視覺敘事,傳統便不再是標本,而成為流動的當下。

此套工藝凝結千年來匠人智慧,胡開文墨廠至今仍以“一兩墨,一兩金”的標準守護著這份非遺瑰寶。如何讓千年技藝不被機器取代溫度,又能被現代市場持續需要?答案或許藏于胡嘉明所言:“怕字當頭,傳承就難了!只要青年人愿意,就不怕傳承不下去。”在當代科技與消費變革的浪潮中,徽墨作為國家級非物質文化遺產,其保護與發展需在“守正”與“創新”間構建動態平衡。當描金匠人的指尖在直播間飛舞,當松煙氣息融入電子游戲的視覺敘事,傳統便不再是標本,而成為流動的當下。

胡開文紀念館與墨廠共同構建了徽墨文化的“記憶場域”:前者以文物與文獻凝固歷史,后者以匠藝與創新激活當下。從巴拿馬金獎的“地球墨”到直播間飛舞的描金筆,徽墨的傳承之路印證了——傳統并非靜止的標本,而是流動的江河。唯有以開放姿態擁抱時代,方能在千年松煙中續寫新章。

胡開文紀念館與墨廠共同構建了徽墨文化的“記憶場域”:前者以文物與文獻凝固歷史,后者以匠藝與創新激活當下。從巴拿馬金獎的“地球墨”到直播間飛舞的描金筆,徽墨的傳承之路印證了——傳統并非靜止的標本,而是流動的江河。唯有以開放姿態擁抱時代,方能在千年松煙中續寫新章。

尋徽墨文化之源,游胡開文紀念館之華。10日下午,實踐團隊到達上莊胡文開紀念館。胡開文紀念館位于安徽省績溪縣上莊村口,是一座以紀念清代徽墨大師胡開文(本名胡天柱)為主題的文化場館。進入其中,仿佛置身于墨香四溢的文學世界。紀念館原為胡開文長房胡恒德的祖屋,采用徽州傳統“通轉樓”式結構,融合了清代民居的布局特點。建筑主體為磚木結構,院落布局緊湊,體現了徽派建筑“四水歸堂”的空間理念。紀念館里展出胡開文代表墨品復制件,如“驪龍珠”“千秋光”“八寶藥墨”“龍翔鳳舞”等,題材涵蓋神話、山水、人物。其中位于館內正中的“地球墨”1915年獲巴拿馬萬國博覽會金獎的經典之作,館內陳列其復制品、獎狀及歷史照片,象征徽墨國際影響力的巔峰。此外,館內還通過歷史制墨模具(如“棉花圖”“十二生肖詩圖”墨模)及煙房原料樣本,還原松煙煉取、雕模、制墨等傳統工序。其中的每一道工序都盡顯匠人智慧,讓人驚嘆于其中的魅力,以及獨特的魅力價值。

作者:蔣宜瑋 來源:合肥工業大學宣城校區食品科學系

掃一掃 分享悅讀

- “非遺賦能,鄉興同行”——食品科學系赴上莊鎮調研非遺文化

- 為深入了解非遺文化其深厚底蘊和文化價值,合肥工業大學宣城校區食品科學系“非遺賦能,鄉興同行”暑假社會實踐團隊于2025年7月10日前

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:第二堂體育課開講

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:翰墨點亮鄉村課堂

- 07-12

- 湘西古丈:大學生志愿者進村開展 防溺水安全教育

- 07-11

- “惠溪知行”支教記:一堂浸潤家國情懷的朗誦課

- 07-11

- “惠溪知行”支教記:一節課程傳習 毛氏六段真功夫

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺