多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春筑夢梨鄉路 實踐賦能振興篇

發布時間:2025-07-11 閱讀: 一鍵復制網址

青春筑夢梨鄉路 實踐賦能振興篇

——安徽碭山三下鄉實踐調研活動

習近平總書記指出:"鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務,要堅持把解決好'三農'問題作為全黨工作重中之重。"盛夏七月,暑氣蒸騰,拾遺-薪繼啟為創新實踐隊踏著晨曦走進安徽碭山,以初心為筆、以實踐為墨,在這片孕育著甜蜜與希望的土地上,書寫新時代青年扎根基層的青春答卷。

良梨鎮里話桑麻 梨樹興衰系民生

正午的陽光穿過層層疊疊的梨葉,在良梨鎮的萬畝果園投下斑駁光影。實踐隊走進梨園。鎮黨委書記站在千畝梨園的田埂上,向學子們娓娓道來這片土地與梨樹的千年情緣。“碭山酥梨甲天下,這不僅是句俗語,更是祖祖輩輩的飯碗。”他的話語里滿是對梨樹的深情,“從最初的零星栽種到如今的規模經營,從傳統耕作到科技賦能,梨樹的每一圈年輪都鐫刻著黨的政策引領與鄉親們的奮斗足跡。”然而,這份甜蜜的事業背后,藏著不為人知的艱辛。書記指著遠處幾片葉片泛黃的梨樹,眉頭微蹙:“病蟲害就像揮之不去的夢魘,稍不留意就可能毀掉一片園子。這些年我們引進了生物防治技術,但成本居高不下。更讓他憂心的是成本與收益的失衡:“化肥、農藥、人工哪樣都在漲,可市場價卻起起落落,遇上倒春寒、連陰雨,一年的辛苦可能就打了水漂。”話語間,陽光穿過梨葉的縫隙灑在他鬢角的白發上,那是一位基層干部對民生福祉的深切牽掛。

村書記講解病蟲害對梨園的影響(供圖:唐景颯)

李莊新風拂面來 黨建引領萬象新

告別良梨鎮,實踐隊來到了素有“和諧新村”之稱的李莊。村口的黨群服務中心前,一面鮮紅的黨旗在風中獵獵作響。村支書熱情地領著大家參觀:“這幾年,本村能有這么大變化,全靠黨建引領這條路走對了。”他首先指向一排窗明幾凈的房間:“這是咱的黨員驛站,書架上擺滿了理論書籍,桌上泡著熱茶,就是要讓黨員有個溫暖的‘娘家’,在這里充電學習、議事商量,才能更好地帶頭干事。”轉過回廊,一間掛著“調解室”牌子的屋子引起了大家的注意。“家長里短、鄰里糾紛,以前都是‘清官難斷家務事’,現在有了調解室,老黨員、鄉賢坐下來評理,大事化小、小事化了。更令人稱道的是村里的積分制度:“村民參與村務治理、黨員帶頭創業致富,都能掙積分,年底能兌換生活用品,還能評先進。”在這套機制的激勵下,李莊人干事創業的勁頭越來越足,村東頭的產業園里,酥梨深加工生產線正忙碌運轉,電商直播間里的主播正熱情推銷著黃桃罐頭,這些特色產業不僅讓村民在家門口就能就業,更讓“李莊味道”走向了全國各地。

李莊書記介紹村莊布局(供圖:海宏)

田間地頭聽民聲 百年梨王見滄桑

午后的陽光漸烈,實踐隊來到一片梨園,幫著梨農阿姨卸車裝貨。阿姨一邊麻利地操作,一邊和同學們拉起家常。談及農產品銷售,他黝黑的臉上露出復雜的神情:“酥梨收成好的時候愁賣,價錢好了又怕減產。”同學們一邊幫著卸車,一邊認真記錄著老人的困惑。隨后,實踐隊來到了碭山著名的“百年梨樹王”下。這棵歷經百年風雨的老梨樹,樹干粗壯得需數人合抱,枝椏遒勁地伸向天空,枝頭仍掛滿了青澀的果實,以明末的年齡和年產量達4000斤被稱為梨樹王。訴說著碭山從黃河泛濫的荒灘到萬畝梨園的變遷,也見證了黨帶領群眾脫貧致富的歷程。撫摸著粗糙的樹皮,同學們仿佛觸摸到了這片土地的脈搏,更深刻地理解了“鄉村振興”四個字的千鈞分量。

志愿者幫助農民卸貨(供圖:崔耀文)

此次碭山之行,實踐隊不僅記錄下梨鄉發展的成就與挑戰,更在泥土芬芳中讀懂了基層治理的智慧,在與鄉親的朝夕相處中堅定了服務人民的信念。作為新時代的青年學子,我們當以此次實踐為契機,把課堂所學與鄉村所需緊密結合,用專業知識破解農業發展難題,用創新思維激活鄉村振興潛能;更要傳承黨的優良傳統,扎根中國大地,在田間地頭淬煉初心,在基層一線增長才干,讓青春之花綻放在祖國最需要的地方,以實際行動書寫無愧于時代的青春答卷。

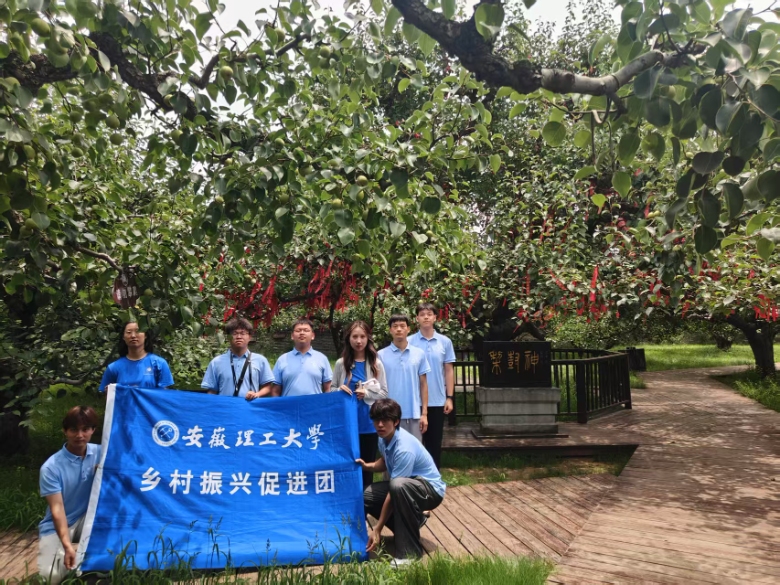

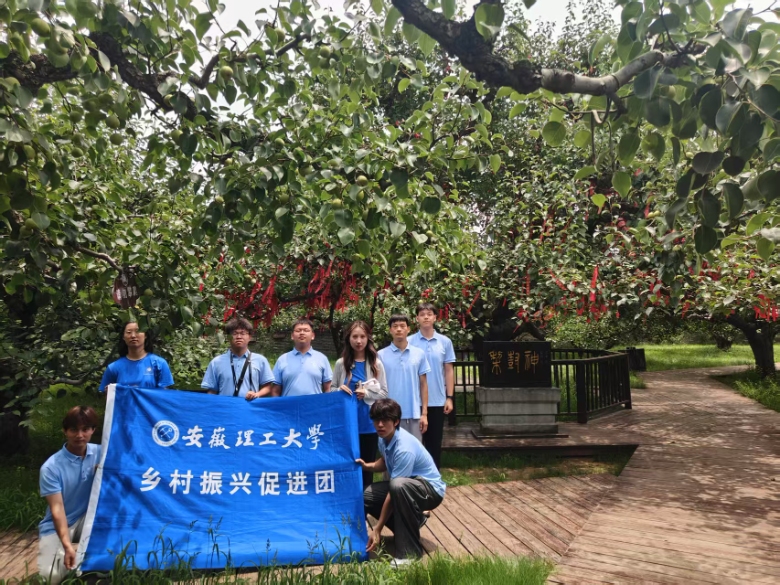

志愿團隊在梨樹神處合影(供圖,謝培菡)

(通訊員:海宏)

——安徽碭山三下鄉實踐調研活動

習近平總書記指出:"鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務,要堅持把解決好'三農'問題作為全黨工作重中之重。"盛夏七月,暑氣蒸騰,拾遺-薪繼啟為創新實踐隊踏著晨曦走進安徽碭山,以初心為筆、以實踐為墨,在這片孕育著甜蜜與希望的土地上,書寫新時代青年扎根基層的青春答卷。

良梨鎮里話桑麻 梨樹興衰系民生

正午的陽光穿過層層疊疊的梨葉,在良梨鎮的萬畝果園投下斑駁光影。實踐隊走進梨園。鎮黨委書記站在千畝梨園的田埂上,向學子們娓娓道來這片土地與梨樹的千年情緣。“碭山酥梨甲天下,這不僅是句俗語,更是祖祖輩輩的飯碗。”他的話語里滿是對梨樹的深情,“從最初的零星栽種到如今的規模經營,從傳統耕作到科技賦能,梨樹的每一圈年輪都鐫刻著黨的政策引領與鄉親們的奮斗足跡。”然而,這份甜蜜的事業背后,藏著不為人知的艱辛。書記指著遠處幾片葉片泛黃的梨樹,眉頭微蹙:“病蟲害就像揮之不去的夢魘,稍不留意就可能毀掉一片園子。這些年我們引進了生物防治技術,但成本居高不下。更讓他憂心的是成本與收益的失衡:“化肥、農藥、人工哪樣都在漲,可市場價卻起起落落,遇上倒春寒、連陰雨,一年的辛苦可能就打了水漂。”話語間,陽光穿過梨葉的縫隙灑在他鬢角的白發上,那是一位基層干部對民生福祉的深切牽掛。

村書記講解病蟲害對梨園的影響(供圖:唐景颯)

李莊新風拂面來 黨建引領萬象新

告別良梨鎮,實踐隊來到了素有“和諧新村”之稱的李莊。村口的黨群服務中心前,一面鮮紅的黨旗在風中獵獵作響。村支書熱情地領著大家參觀:“這幾年,本村能有這么大變化,全靠黨建引領這條路走對了。”他首先指向一排窗明幾凈的房間:“這是咱的黨員驛站,書架上擺滿了理論書籍,桌上泡著熱茶,就是要讓黨員有個溫暖的‘娘家’,在這里充電學習、議事商量,才能更好地帶頭干事。”轉過回廊,一間掛著“調解室”牌子的屋子引起了大家的注意。“家長里短、鄰里糾紛,以前都是‘清官難斷家務事’,現在有了調解室,老黨員、鄉賢坐下來評理,大事化小、小事化了。更令人稱道的是村里的積分制度:“村民參與村務治理、黨員帶頭創業致富,都能掙積分,年底能兌換生活用品,還能評先進。”在這套機制的激勵下,李莊人干事創業的勁頭越來越足,村東頭的產業園里,酥梨深加工生產線正忙碌運轉,電商直播間里的主播正熱情推銷著黃桃罐頭,這些特色產業不僅讓村民在家門口就能就業,更讓“李莊味道”走向了全國各地。

李莊書記介紹村莊布局(供圖:海宏)

田間地頭聽民聲 百年梨王見滄桑

午后的陽光漸烈,實踐隊來到一片梨園,幫著梨農阿姨卸車裝貨。阿姨一邊麻利地操作,一邊和同學們拉起家常。談及農產品銷售,他黝黑的臉上露出復雜的神情:“酥梨收成好的時候愁賣,價錢好了又怕減產。”同學們一邊幫著卸車,一邊認真記錄著老人的困惑。隨后,實踐隊來到了碭山著名的“百年梨樹王”下。這棵歷經百年風雨的老梨樹,樹干粗壯得需數人合抱,枝椏遒勁地伸向天空,枝頭仍掛滿了青澀的果實,以明末的年齡和年產量達4000斤被稱為梨樹王。訴說著碭山從黃河泛濫的荒灘到萬畝梨園的變遷,也見證了黨帶領群眾脫貧致富的歷程。撫摸著粗糙的樹皮,同學們仿佛觸摸到了這片土地的脈搏,更深刻地理解了“鄉村振興”四個字的千鈞分量。

志愿者幫助農民卸貨(供圖:崔耀文)

此次碭山之行,實踐隊不僅記錄下梨鄉發展的成就與挑戰,更在泥土芬芳中讀懂了基層治理的智慧,在與鄉親的朝夕相處中堅定了服務人民的信念。作為新時代的青年學子,我們當以此次實踐為契機,把課堂所學與鄉村所需緊密結合,用專業知識破解農業發展難題,用創新思維激活鄉村振興潛能;更要傳承黨的優良傳統,扎根中國大地,在田間地頭淬煉初心,在基層一線增長才干,讓青春之花綻放在祖國最需要的地方,以實際行動書寫無愧于時代的青春答卷。

志愿團隊在梨樹神處合影(供圖,謝培菡)

(通訊員:海宏)

作者:海宏 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 南寧理工學院三下鄉——紅壤壽鄉探秘 青春足跡丈量巴馬振興路

- 盛夏七月,桂西北山巒疊翠,晨光熹微中,“紅壤壽鄉·青衿黔行”實踐隊的青年學子們已踏上征程,車輪碾過蜿蜒山路

- 07-11

- 青春筑夢梨鄉路 實踐賦能振興篇

- 07-11

- 青山村:數字化賦能鄉村振興的生動實踐

- 在杭州西北部的青山村,一場由數字化引領的鄉村變革正在悄然發生。

- 07-11

- 橙光青年三下鄉:"鄉野七色光,振興少年行"創新夏令營 之美育與心育實踐活動

- 2025年7月9日上午,橙光·成都大學學生事務服務中心志愿隊在瀘縣云龍鎮茅壩村開展"藍海揚帆創未來"美育課程實踐活動。

- 07-11

- 追尋紅色足跡,傳承長征精神——重師學子南腰界研學行

- 2025年7月5日,重慶師范大學生命科學學院“耕培啟潤”志愿服務團赴重慶市酉陽縣南腰界革命根據地,開展紅色研學活動。

在扎根鄉村教育 - 07-11

- 常州大學學子三下鄉:青春護水行 共筑運河清

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺