科創下鄉探鑼鼓遺韻,青春逐夢傳鏗鏘之魂

長江科創學院傳統文化調研實踐活動紀實

非物質文化遺產是中華優秀傳統文化的重要組成部分,是中華文明綿延傳承的生動見證,是增進民族團結、維系國家統一的重要基礎。2025年7月5日,長江師范學院“非遺新聲”學生實踐團隊走進重慶市涪陵區龍潭鎮,開展“三下鄉”社會實踐活動,以“科創賦能傳統技藝,青春助力鄉村振興”為主題,秉持“調研非遺、傳承非遺、創新非遺”的實踐理念,通過實地考察、技藝傳承等方式,在基層實踐中探索傳統文化的現代轉型之路,為鄉村文化振興注入青春活力。

非遺老師講解鑼鼓

鼓坊深調研:聆聽百年鑼鼓的文化回響

7月5日,實踐團隊抵達龍潭鎮八牌鑼鼓傳習所。在非遺傳承人的帶領下,成員們近距離感受八牌鑼鼓“以槌為筆、以鼓為紙”的獨特魅力。通過與傳承人的深入交流,團隊梳理出八牌鑼鼓在鼓點節奏、樂器搭配、表演形式上的三大核心特色:其節奏多源自田間勞作的韻律,樂器組合融合了客家與巴渝本土特色,表演時講究“鼓槌翻飛如燕,節奏密如驟雨”。傳承人強調:“八牌鑼鼓的每一段鼓點都藏著祖輩的生活智慧,現在年輕人要學的不僅是技法,更是這份與土地相連的文化根脈。”

非遺老師教志愿者打鼓

課堂傳匠心:傳承人手把手帶出“小鼓手”

“手腕發力要像甩鞭子,干脆利落!”傳承人用布滿老繭的手握住鼓槌示范。鼓槌在牛皮鼓面上起落,急促的鼓點如雨點般砸出《開山鼓》的粗獷韻律。他耐心糾正學生的握槌姿勢:“拇指和食指卡住槌柄,中指要跟著節奏‘帶勁兒’,就像犁地時掌舵犁耙,得有巧勁。”教學中,傳承人會結合鼓點講述背后的民俗故事——比如《慶豐鼓》是秋收后村民慶祝豐收的集體狂歡,鼓點里藏著“谷堆高過屋”的期盼。當00后學生用電子節拍器校準傳統鼓點時,傳統韻律與現代科技碰撞出奇妙的火花。

鼓韻拓新境:傳統鼓點的當代生活轉譯

實踐團隊將八牌鑼鼓經典鼓點制成智能音箱曲目和手機鈴聲,還把典型作品的節奏改編成短視頻BGM。他們收錄村民的鳥鳴、溪流聲,與鼓點混剪成“鄉村記憶”音頻,成了游子的思鄉音樂。團隊還做了“鼓點盲盒”,掃碼能聽傳承人講故事、看敲鼓視頻,讓老鼓文化變得可聽可感。這些嘗試讓八牌鑼鼓走進日常生活,為鄉村添了新活力。

志愿者與非遺老師合影留念

“這種‘科創+非遺’的模式,讓年輕人聽懂了老鼓點里的文化密碼,也為鄉村振興裝上了可持續的‘文化引擎’。”未來,實踐團隊將聯合當地政府開發八牌鑼鼓數字研學課程,舉辦“非遺電子音樂節”,讓更多青年通過編程、動畫設計等方式參與文化創新,推動千年鼓韻在數字時代敲響新的強音,讓傳統非遺真正成為鄉村振興的“文化脊梁”。

文字:譚鎬奎 圖片;丁浪

- 百千萬工程丨尋蹤仙巖承初心,智助文旅煥新顏——廣州商學院赤夢突擊隊探尋天仙巖

- 廣州商學院赤夢突擊隊調研組踏入汕頭市潮南區仙城鎮天仙巖風景區,拉開風俗文化與數字化建設專項調研序幕。隊員們穿行于山水間,以專業

- 07-10

- “泥彩繪梨園,非遺綻新輝”志愿服務活動

- 為傳承中華優秀傳統文化,激發小朋友們對國粹京劇的熱愛,提升他們的動手實踐與藝術創造能力,7月2日,聊城大學化學化工學院虹宇志愿服

- 07-10

- 真州石繪彰奇技,火山探秘啟新知,古畫商街溯舊蹤。

- 07-10

- 岐黃薪火照巫溪 醫心筑夢暖文峰

- 07-10

- 科創下鄉探鑼鼓遺韻,青春逐夢傳鏗鏘之魂

- 長江科創學院傳統文化調研實踐活動紀實 非物質文化遺產是中華優秀傳統文化的重要組成部分,是中華文明綿延傳承的生動見證,是增進

- 07-10

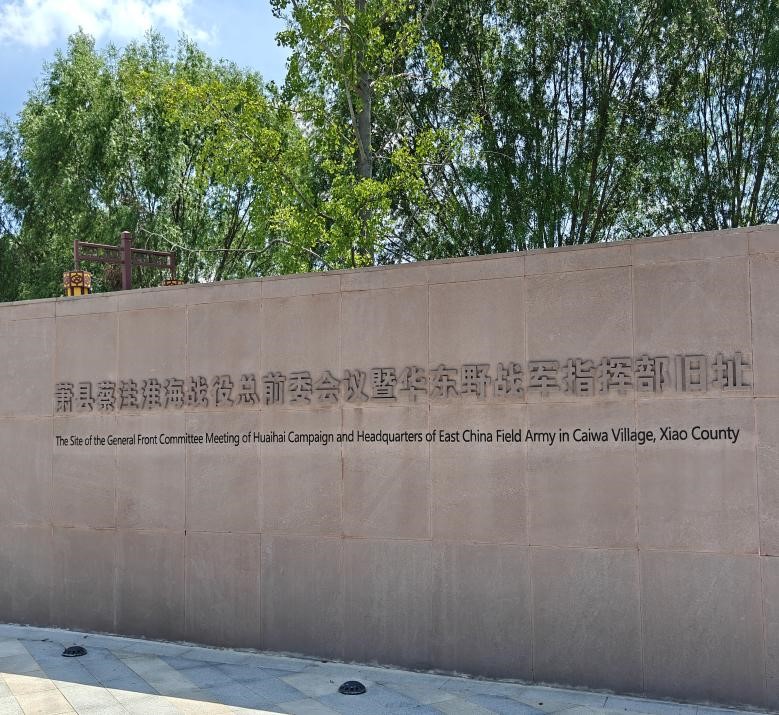

- 從紅色基因到七彩產業--安徽理工大學師生探尋蕭縣鄉村振興之路

- 響應“百校聯百縣興千村”號召,7月3日至5日,安徽理工大學力學與光電物理學院“薪火相傳”鄉村振興實踐團赴安徽宿州蕭縣開展“三下鄉

- 07-10

- 賦能和美鄉村:廣東科技學子“玉蘭語聲”突擊隊走進石排下沙村——聚焦碧塘生態、紅色家風、庭院

- 廣東科技學院赴石排鎮玉蘭語聲突擊隊,聚焦 “美麗庭院 +” 多維融合路徑下的鄉村振興協同機制開展調研。調研涵蓋庭院經濟、家風文明建

- 07-10

- 【三下鄉】座談共話鄉村振興路,黨群齊心繪就發展新篇——長江科創學院開展德勝村鄉村振興座談調

- 為深入了解鄉村振興戰略在基層的實施現狀,傾聽一線黨員干部與群眾的發展訴求,2025年7月6日,長江師范學院志愿服務團赴重慶市涪

- 07-10

-

大學生三下鄉投稿平臺