多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

阜陽師范大學計算機與信息工程學院暑期“三下鄉”社會實踐活動走進歙縣瞻淇村

發布時間:2025-07-10 閱讀: 一鍵復制網址

為弘揚中華優秀傳統文化,引領青年學生深入社會、增長才干,6月27日至7月8日,阜陽師范大學計算機與信息工程學院師生團隊赴歙縣瞻淇村開展暑期“三下鄉”社會實踐,運用數字技術為非遺魚燈傳承注入青春活力。

團隊深入調研,探尋千年魚燈文脈。在瞻淇村,師生們通過當地團縣委、村負責人及汪文華老書記的引導,了解了古村1300余年歷史,特別是魚燈自南宋起源、蘊含“水肥魚躍、子孫秀美”祈愿的文化內涵。在敦睦堂,老書記講解了魚燈作為“活態史詩”的節慶習俗與生活哲學。隊員們還走訪非遺傳承人鄭冬蛟、汪師傅,詳細記錄魚燈從起源到當代的傳承脈絡,學習其工藝革新及美好寓意,并親身體驗魚燈制作與舞動。

實踐采取“守”與“創”雙線并行。一支分隊攜魚燈赴合肥社區展演,讓跨越百年的魚燈游進現代樓宇,通過“摸摸魚頭,萬事不愁”等互動,突破地域與年齡邊界,激活傳統習俗的生命力。另一分隊扎根工坊,學習砍竹選材、扎架蒙布、裝飾上色等精細工序,深度挖掘魚燈制作匠心密碼,同時為文創設計收集鮮活素材。團隊還深受“忠孝里”所承載的忠孝精神震撼。

結合專業優勢,團隊已產出階段性數字成果:融合傳統與現代審美的主題IP形象初稿、《瞻淇魚燈》紀錄片后期制作接近尾聲、蘊含文化符號的伴手禮包裝設計落地。此次“智繪魚燈歙韻研創”實踐,探索出“非遺調研+數字傳播+文創轉化”的鄉村文化振興新模式。學院將持續深化與瞻淇村的合作,助力魚燈文化在科技賦能下游向更廣闊舞臺,讓千年文脈綻放新時代光芒。

(撰稿:岳申、趙夢豪 圖片:邱逸銘、潘海濱)

團隊深入調研,探尋千年魚燈文脈。在瞻淇村,師生們通過當地團縣委、村負責人及汪文華老書記的引導,了解了古村1300余年歷史,特別是魚燈自南宋起源、蘊含“水肥魚躍、子孫秀美”祈愿的文化內涵。在敦睦堂,老書記講解了魚燈作為“活態史詩”的節慶習俗與生活哲學。隊員們還走訪非遺傳承人鄭冬蛟、汪師傅,詳細記錄魚燈從起源到當代的傳承脈絡,學習其工藝革新及美好寓意,并親身體驗魚燈制作與舞動。

實踐采取“守”與“創”雙線并行。一支分隊攜魚燈赴合肥社區展演,讓跨越百年的魚燈游進現代樓宇,通過“摸摸魚頭,萬事不愁”等互動,突破地域與年齡邊界,激活傳統習俗的生命力。另一分隊扎根工坊,學習砍竹選材、扎架蒙布、裝飾上色等精細工序,深度挖掘魚燈制作匠心密碼,同時為文創設計收集鮮活素材。團隊還深受“忠孝里”所承載的忠孝精神震撼。

結合專業優勢,團隊已產出階段性數字成果:融合傳統與現代審美的主題IP形象初稿、《瞻淇魚燈》紀錄片后期制作接近尾聲、蘊含文化符號的伴手禮包裝設計落地。此次“智繪魚燈歙韻研創”實踐,探索出“非遺調研+數字傳播+文創轉化”的鄉村文化振興新模式。學院將持續深化與瞻淇村的合作,助力魚燈文化在科技賦能下游向更廣闊舞臺,讓千年文脈綻放新時代光芒。

(撰稿:岳申、趙夢豪 圖片:邱逸銘、潘海濱)

作者:趙夢豪 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 支教啟航來嶺小學,知識點亮童心夢想——南京航空航天大學支點人生支教團赴山西開展暑期愛心課堂

- 2025年7月9日清晨,陽光灑滿太行山腳下的山西省晉城市澤州縣山河鎮來嶺小學,南京航空航天大學“支點人生”支教團山西分團正式開啟暑期

- 07-10

- 普法潤童心,巧手繪童聲

- 07-10

- 趣味科技潤童心 安全課堂筑防線

- 7月8日,塔里木大學水利與建筑工程學院相關團隊在翠湖雅居社區開展活動。通過趣味科技教學、創意手工實踐與安全知識普及,激發青少年科

- 07-10

- 青春志愿行 科普入鄉村——長江科創學院“三下鄉”開展基礎常識宣傳活動

- 為提升基層群眾安全健康防護意識,2025年6月6日,長江師范學院組織“青春護航”志愿服務隊赴重慶市涪陵區龍潭鎮,開展

- 07-10

- 從南瓜藤到黨旗紅:一場浸潤泥土與信仰的三下鄉實踐

- 江西農業大學“微光童行”實踐隊赴贛南大余楊梅村開展三下鄉,助農采收南瓜西瓜,融合紅色傳承,以青春之力為鄉村振興注入新動能

- 07-10

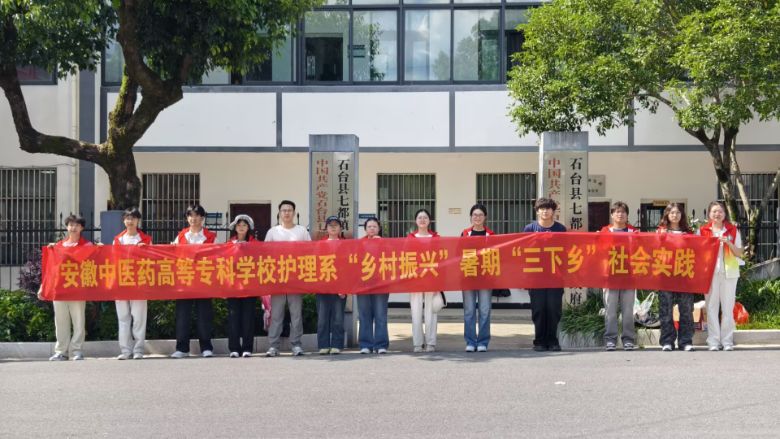

- 岐黃護鄉,繁星筑夢

- 安徽中醫藥高等專科學校護理學院“繁星”社會實踐團于2025年7月1日走進池州市石臺縣,開展為期2天的暑期“三下鄉”活動。本次活動旨在

- 07-10

- 荔林采摘韻,鄉振興業新

- 07-10

-

大學生三下鄉投稿平臺