多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

走進十堰博物館,研學十堰與水

一直以來,“仙山,秀水,汽車城”是十堰市引以為傲的三張世界級亮麗名片。其中十堰與水有很淵博的歷史,為了進一步了解十堰與水的淵源,體悟十堰水文化。6月18日湖北汽車工業學院“探憶·裕農”暑期社會實踐團隊一行11人赴十堰市博物館參觀與學習。

實踐隊員進入十堰與水展廳一眼看見十堰的水系圖。圖文中寫道:十堰位于鄂西北邊陲,北枕秦嶺,南倚巴山,中貫漢水,懷抱武當。漢江是長江中游最大支流,全長 1577公里,流域面積15.9萬平方公里。漢水在十堰境內長217公里,以漢水干流和左岸來會的金錢河、滔河、丹江及右岸來會的堵河、南河等較大支流為骨干,匯集了崇山峻嶺的2489多條河流,組成了十堰水系。

十堰的水資源豐富,水文化歷史悠久。古代漢江有三大水利工程:古代堰渠,潵澥堰和千工堰。其中千工堰是明代洪武(1368—1398)初年,鄖西縣城西北修筑了千工堰,全長7公里,攔蓄天河水灌田千余畝。九任知縣監督民修,至今仍發揮灌溉效益。在現代漢江也有一個水利工程:南水北調工程。南水北調是我國一項重大的水利工程,旨在將長江、漢江、黃河等水源地的水資源輸送到北方干旱地區,解決北方缺水問題。該工程自2003年開始建設,歷時十幾年,至今仍在不斷完善和打建中。

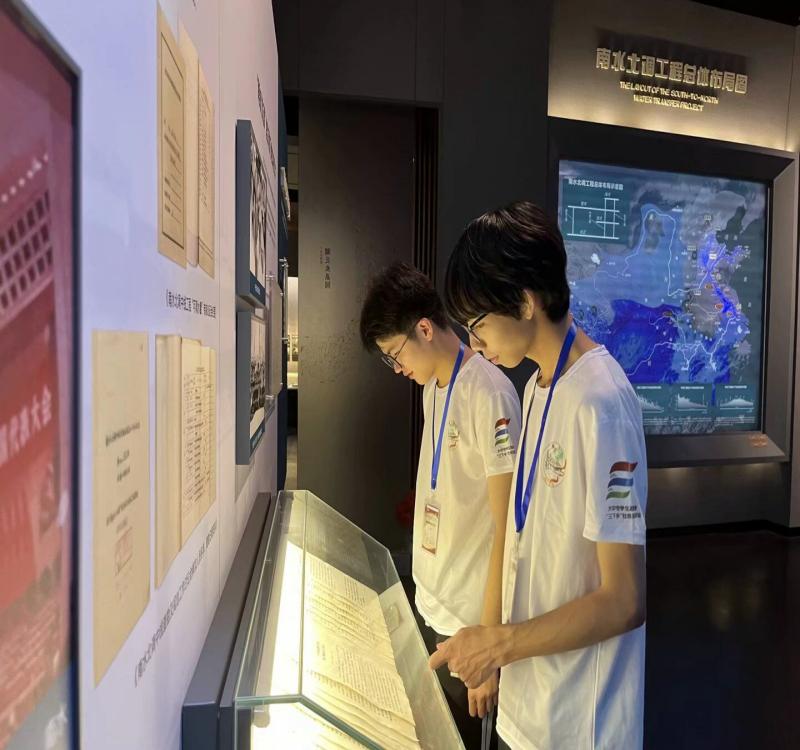

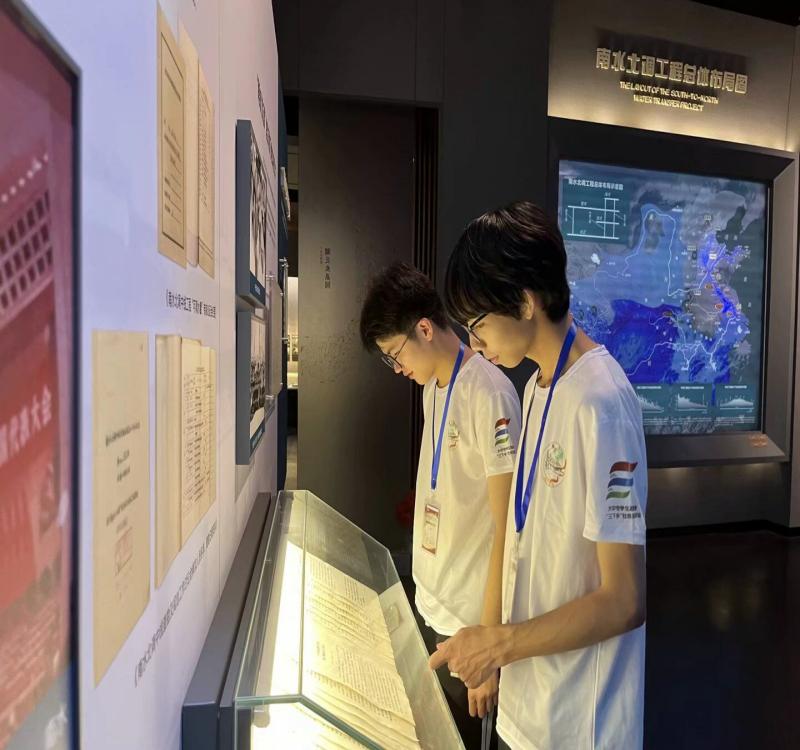

實踐隊員深入展廳映入眼簾的是南水北調開工文件。自1952年10月30日毛澤東主席提出“南方水多,北方水少,如有可能,借點水來也,是可以的”宏偉設想以來,在黨中央、國務院的領導和關懷下,廣大科技工作者做了大量的野外勘查和測量,在分析比較50多種方案的基礎上,形成了南水北調東線、中線和西線調水的基本方案,并獲得了一大批富有價值的成果。最終南水北調工程取得了圓滿成功。

“問渠那得清如許,為有源頭活水來”。為了京津冀豫人民昌盛、社會繁榮,十堰人民將堅守中線水源區的澄潔清明,世代接續,團結一心,奮斗前行。歷史也在不斷昭示青年們:水讓十堰蓬勃發展,十堰讓水清波永存。

(編輯人:李傲)

實踐隊員進入十堰與水展廳一眼看見十堰的水系圖。圖文中寫道:十堰位于鄂西北邊陲,北枕秦嶺,南倚巴山,中貫漢水,懷抱武當。漢江是長江中游最大支流,全長 1577公里,流域面積15.9萬平方公里。漢水在十堰境內長217公里,以漢水干流和左岸來會的金錢河、滔河、丹江及右岸來會的堵河、南河等較大支流為骨干,匯集了崇山峻嶺的2489多條河流,組成了十堰水系。

十堰的水資源豐富,水文化歷史悠久。古代漢江有三大水利工程:古代堰渠,潵澥堰和千工堰。其中千工堰是明代洪武(1368—1398)初年,鄖西縣城西北修筑了千工堰,全長7公里,攔蓄天河水灌田千余畝。九任知縣監督民修,至今仍發揮灌溉效益。在現代漢江也有一個水利工程:南水北調工程。南水北調是我國一項重大的水利工程,旨在將長江、漢江、黃河等水源地的水資源輸送到北方干旱地區,解決北方缺水問題。該工程自2003年開始建設,歷時十幾年,至今仍在不斷完善和打建中。

實踐隊員深入展廳映入眼簾的是南水北調開工文件。自1952年10月30日毛澤東主席提出“南方水多,北方水少,如有可能,借點水來也,是可以的”宏偉設想以來,在黨中央、國務院的領導和關懷下,廣大科技工作者做了大量的野外勘查和測量,在分析比較50多種方案的基礎上,形成了南水北調東線、中線和西線調水的基本方案,并獲得了一大批富有價值的成果。最終南水北調工程取得了圓滿成功。

“問渠那得清如許,為有源頭活水來”。為了京津冀豫人民昌盛、社會繁榮,十堰人民將堅守中線水源區的澄潔清明,世代接續,團結一心,奮斗前行。歷史也在不斷昭示青年們:水讓十堰蓬勃發展,十堰讓水清波永存。

(編輯人:李傲)

時間:2023-07-07 作者:李傲 來源:湖北汽車工業學院探憶·裕農暑期社會實踐團隊 關注:

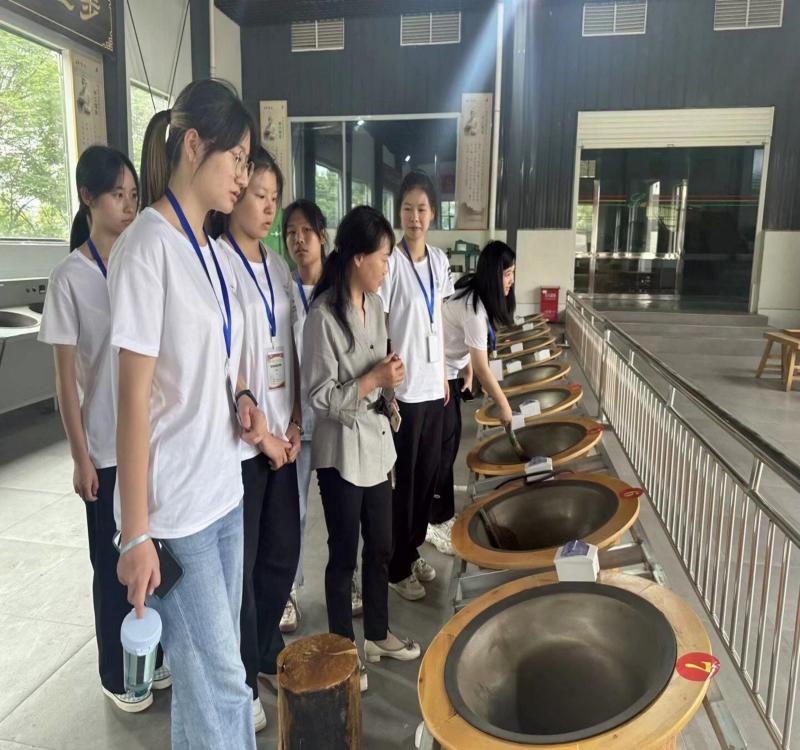

- 訪問圣水茶場,體悟茶道精髓

- 中國茶道文化歷史悠久,興于唐,盛于宋、明,衰于清代。中國茶道有三義:飲茶之道、飲茶修道、飲茶即道。飲茶之道是飲茶的藝術,且是一

- 07-07

- 走進十堰博物館,研學十堰與水

- 一直以來,“仙山,秀水,汽車城”是十堰市引以為傲的三張世界級亮麗名片。其中十堰與水有很淵博的歷史,為了進一步了解十堰與水的淵源

- 07-07

- “醫藥”三下鄉 健康有保障

- 西南大學藥學院中醫藥學院石柱縣民族團結實踐團三下鄉活動

- 07-07

- 筑牢民族團結 共促鄉村振興

- 西南大學藥學院中醫藥學院石柱縣民族團結實踐團三下鄉活動

- 07-07

- 一師美院三下鄉:牽手向未來——2023瀏陽-蒲公英行動美育夏令

- 2023年7月6日,湖南第一師范學院美術與設計學院赴瀏陽市永和鎮鄉村振興文化藝術服務團成員在瀏陽市永和鎮永和完全小學舉辦了2023瀏陽·

- 07-07

- 河南城建學子三下鄉:游覽古街,了解古建筑的歷史及保護情況

- 河南城建學院建筑與城市規劃學院古建保護小分隊暑期參加了天津市古建筑群保護的三下鄉調研活動。通過這次調研深刻認識到古建筑保護的重

- 07-07

- 河南城建學子三下鄉:保護古建筑遺產,保障古文化傳承。

- 古建筑作為中華文化的載體之一,能為研究中華歷史文化提供良好的借鑒,為呼吁社會各界關注與保護古建筑,河南城建學院建筑與城市規劃學

- 07-07

- 河南城建學子三下鄉:保護古建筑遺產,保障古文化傳承。

- 古建筑作為中華文化的載體之一,能為研究中華歷史文化提供良好的借鑒,為呼吁社會各界關注與保護古建筑,河南城建學院建筑與城市規劃學

- 07-07

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺