云嶺新韻:技術繪夢,紅色基因躍然網上

云嶺新韻:技術繪夢,紅色基因躍然網上

安徽師范大學 秦童童習近平總書記說:“用好紅色資源,賡續紅色血脈,努力創造無愧于歷史和人民的新業績。”步入網絡發展的新紀元,如何巧妙融合“互聯網+紅色教育”之模式,成為弘揚紅色文化、傳播革命精神征途上亟待攻克的堡壘。7月8日,安徽師范大學計算機與信息學院赴宣城涇縣新四軍軍部舊址紀念館“項目e站”本科生社會實踐團隊來到了有著光榮革命傳統的紅色熱土——涇縣,探尋新四軍軍部舊址紀念館中蘊含的深厚精神文明,以計算機技術的精湛筆觸,繪制理想信念的火種與紅色傳統基因的代代相傳之圖。

古徑踏新旅,軍部憶忠魂

徽派古韻,如水墨丹青,工整對仗間盡顯新四軍軍部舊址之幽靜雅致,古貌猶存,風華不減。紀念館矗立其間,銘記云嶺駐軍輝煌史,全國愛國教育之典范。東襟涇云路,南傍青弋波,西眺黃山秀,北望長江浩渺,“云中美景霧中仙,懸崖立馬覽大千”。

初入新四軍軍部司令部(種墨園),領略葉挺將軍遺物之風采,軍衣挺括,望遠鏡中映歷史風云,燈具微光映照少年壯志——“人欲登峰,葉必上挺,毅然挺身,護我中華”,錚錚鐵骨,鑄就氣吞山河之章。

繼而踏入云嶺碑園,石碑林立,鐫刻著新四軍無畏之魂魄,愛國之情深似海,是黨恩國典,對新四軍輝煌戰績之頌揚。

再探新四軍軍部司令部(大夫第),穿梭于紅軍舊居,十平米小屋藏龍臥虎,周恩來總理于此運籌帷幄,與群英共謀抗爭大計;項英副軍長昔日休憩之地,元帥風范,猶在眼前。

步入軍部大會堂,紅色熔爐映初心,會議與文化交織之地,歷史回響,先輩足跡歷歷在目。從成立之初至皖南事變之殤,每一步都重若千鈞,團隊默哀致敬,革命烈士英名永垂不朽。

終至新四軍中共中央東南局,直屬中樞,項英書記領航,深入了解抗日烽火中的英勇篇章,以及東南局在革命洪流中的中流砥柱作用,歷史長河中,這一段段光輝歲月,熠熠生輝。

研史傳薪火,古稀之年映黨輝

陳志宏先生——將一生奉獻給黨史研究事業的專家。陳老現已72歲高齡,邁入了古稀之年,但他依舊精神矍鑠,神采奕奕。從1997年到2007年,他在黨史辦主任的崗位上辛勤耕耘了十年,退休后,他更是將自己的全部精力投入到了新四軍歷史的研究中,這一走,便是27年的風雨兼程。

在陳老的引領下,項目組成員仿佛穿越回了1938年8月3日,新四軍挺進涇縣云嶺的那段烽火歲月。講述著新四軍在黨中央和毛主席的領導下,如何依靠人民群眾的強大支持,與日本侵略者和偽軍進行殊死搏斗,發展壯大軍隊的壯麗篇章。

他語重心長地寄語青年一代,希望他們能夠以一顆辯證而審慎的心,去偽存真,去粗取精。對于網絡上紛繁復雜、真假難辨的關于歷史文化的種種說法,他鼓勵大家保持開放的心態,不斷去認識、去了解、去辨析,但同時也要保持清醒的頭腦,絕不可盲目輕信,更不可讓錯誤的信息誤導了歷史的走向。

智匯新四軍,新韻傳軍魂

沉浸于新四軍歷史的深邃底蘊后,技術組的精英們迅速匯聚能量,步入高效工作狀態。他們細心篩選,精心整合實踐征途中的寶貴素材,每一個字句、每一幀畫面、每一段視頻,皆在團隊的精心雕琢下熠熠生輝,力求精準捕捉并傳遞出新四軍不朽的精神魂魄。

時至今日,技術組的智慧結晶已初現端倪,網頁設計之框架穩固而美觀,圖片融入自然和諧,網站首頁、本館概況、資訊動態、教育動態、在線交流、路線導航、紀念館地圖等模塊一一呈現,實地拍攝的照片更是為網頁增添了生動與真實感。例如,在“紀念館地圖”板塊,不僅標注了新四軍紀念館的地理位置,還通過互動地圖技術,讓觀眾能夠自由探索云嶺山區的歷史遺跡,仿佛親自踏上那段紅色之旅。同時,網站還設置了“在線留言”功能,鼓勵訪問者分享自己的感悟與敬意,形成了一個活躍的交流社區。

這一過程中,每一位成員都展現了超凡的專業素養與敬業精神,他們以技術為筆,以創新為墨,深刻詮釋了“科技賦能歷史,創新引領未來”的崇高理念。

展望未來,安徽師范大學計算機與信息學院“項目e站”社會實踐團隊將繼續秉持初心,以更加飽滿的熱情和堅定的信念,深化“互聯網+紅色教育”的融合實踐。每一次技術的創新應用,都是對紅色文化的一次深情致敬;每一段歷史的精準呈現,都是對革命精神的一次有力傳承。

- [最新動態 計控學院] 下鄉之始 科技新體驗

- 煙臺大學編譯未來志愿服務團兩次社區宣講實踐總結

- 07-20

- 五育融合筑基石,薪火相傳鑄國防——Day3

- 習近平總書記強調:“革命傳統教育要從娃娃抓起,既注重知識灌輸,又加強情感培育,使紅色基因滲進血液、浸入心扉,引導廣大青少年樹立

- 07-20

- 觀文化昌盛,延傳承火炬

- 為深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,貫徹落實黨的二十大精神,引導廣大青年厚植家國情懷,幫助廣大青年學生

- 07-20

- 探索與成長:一名大學生的社會實踐之旅

- 07-20

- 慢慢幫扶路,新時代青年以實際行動踐行醫者仁心

- 07-19

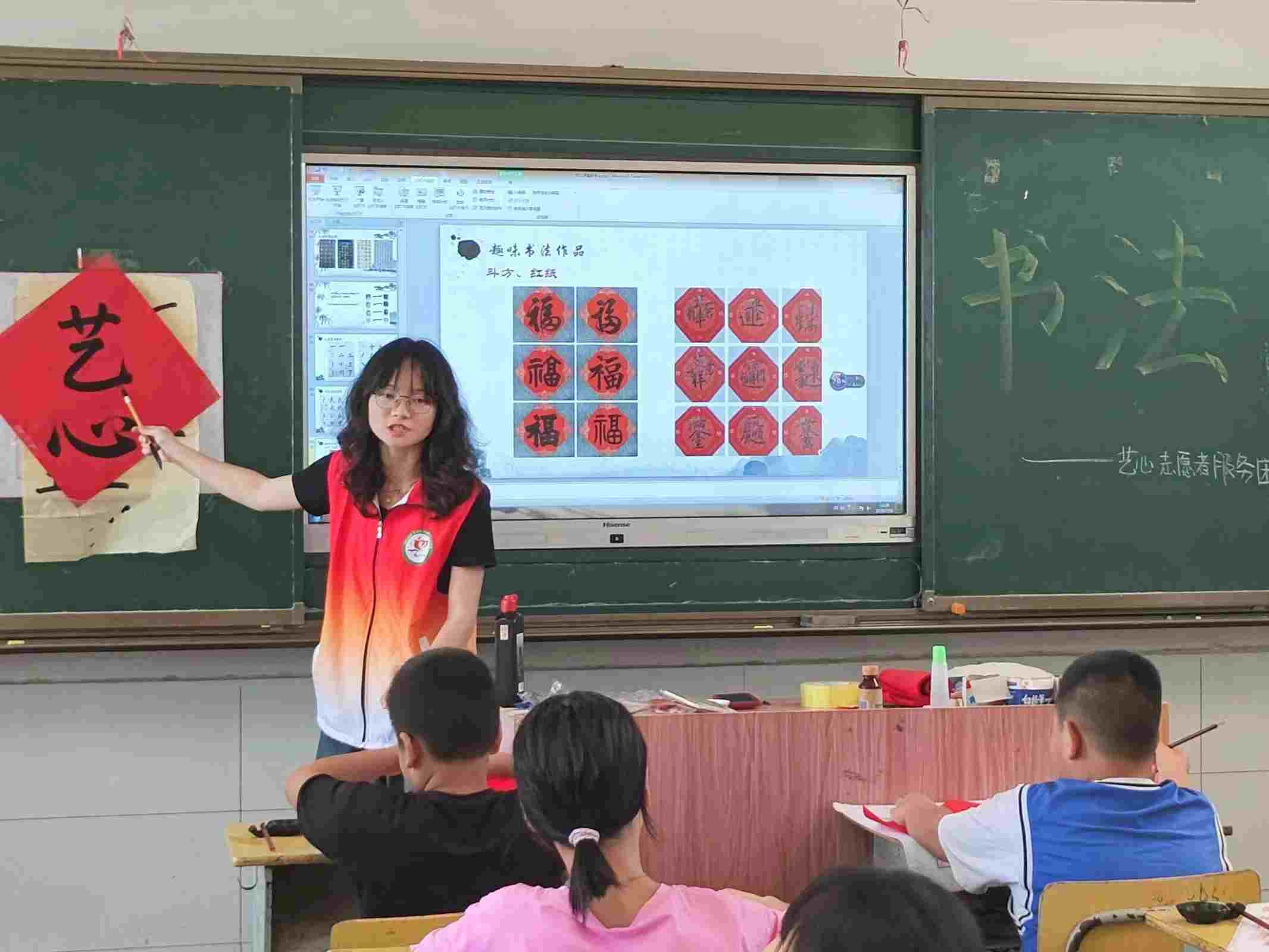

- 芙蓉學子:翰墨留香,妙筆生花

- 為進一步加強中華非物質文化遺產在小學生群體中的影響力,讓鄉村學子深入了解書法藝術的精髓,增強民族文化認同感,7月16日上午,邵陽

- 07-19

- 芙蓉學子:筑牢安全防線,打造美好明天

- 高溫酷暑,為了增強利群村孩子們的安全意識,提升防溺水能力,7月17日上午,邵陽學院“巧‘藝’傳承 匠心筑夢”志愿服務隊來到了邵陽縣

- 07-19

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺