多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

博藏共鑒,同筑民族夢——泰州學院學生赴泰州市各地博物館開展調研

發布時間:2024-11-07 閱讀: 一鍵復制網址

百川歸海,華夏同根;民族齊聚,華夏同輝。為更好地開發博物館內少數民族文化資源,鑄牢中華民族共同體意識,泰州學院人文學院“研族索跡,博萃共榮”實踐團隊于2024年7月16日至7月18日赴江蘇省泰州市姜堰博物館、泰興市博物館、興化市博物館開展實踐活動。通過走進泰州市各地博物館,深化團隊成員對民族團結進步教育,讓民族團結進步之花長盛不衰。

姜堰博物館:堰上石榴花正艷,民族團結一家親

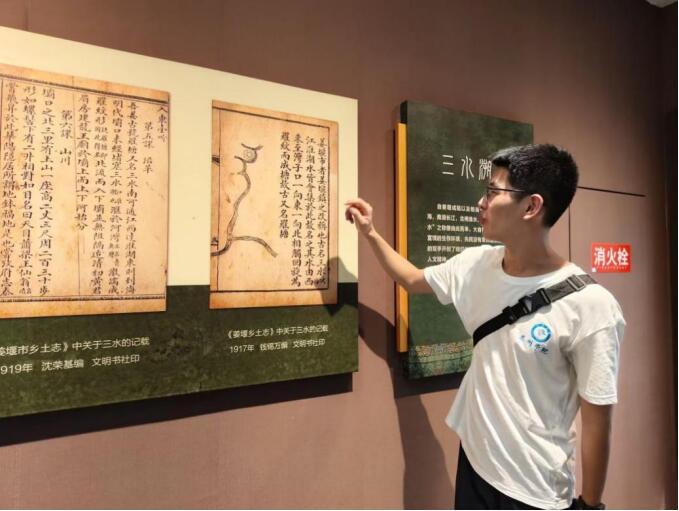

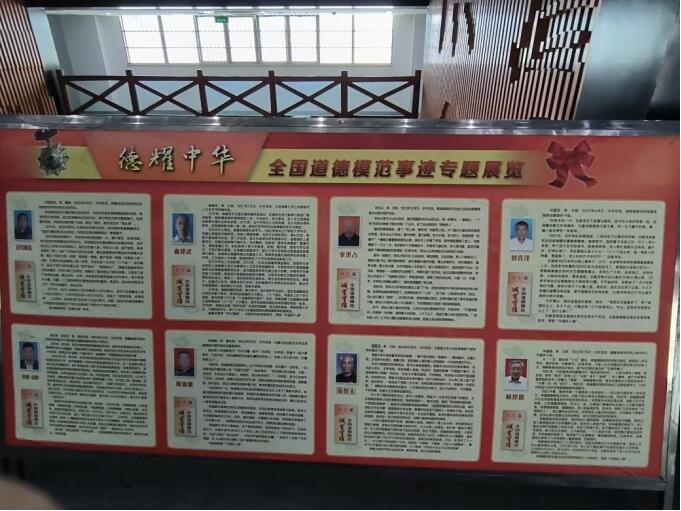

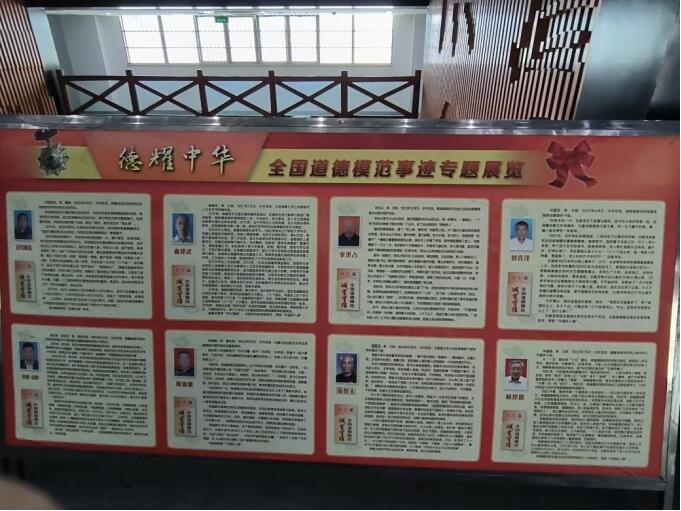

在姜堰區博物館的展廳內,團隊成員們了解到春秋時期姜堰所在區域族屬稱淮夷,在后來的幾百年里,淮夷族逐漸與長江以南的“苗蠻族”雜居融合,形成了百越的一支。這也印證了習近平總書記所說的“交往交流交融是增進民族團結、鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設的必由之路。”各民族在不斷交往交流交融中,逐步形成休戚與共的命運共同體。同時,在展廳內還展示了第七屆全國道德模范,他們來自不同的民族,為民族團結做出了巨大貢獻,為奮進新時代、共筑中國夢提供強大精神力量和道德支撐。團隊成員還深入了解了當地豐富的歷史文化遺產和獨特的民俗風情,通過實地考察和親身體驗,深刻感受到了中華民族多元一體的文化魅力。

泰興市博物館:走過千年,依然泰興

民族團結是發展進步的基石,在泰興市博物館的展廳中,沈安娜、曾濤、陳玉生等偉大人物的事跡被莊重地記錄下來,他們的故事不僅僅是個人的奮斗史,更是民族團結進步的生動寫照。在泰興,各民族的文化在這里交織融合,共同鑄就了這座城市的獨特魅力。

興化市博物館:昭陽楚水共融情,民族團結石榴紅

在中華文化與各民族文化的關系上,中華文化是主干,各民族文化是枝葉,根深干壯才能枝繁葉茂。從趙武靈王胡服騎射到北魏孝文帝漢化改革,從“洛陽家家學胡樂”到“萬里羌人盡漢歌”,各民族在文化上相互尊重、相互欣賞,相互學習、相互借鑒,實現了文化上的互鑒融通,造就了中華文化的精彩紛呈、博大精深。

在此次實踐活動中,團隊成員深入領略了泰州市各地博物館的獨特風采,并深刻體會到鑄牢中華民族共同體意識的重要性。未來,泰州學院人文學院“研族索跡,博萃共榮”暑期社會實踐團將以此次活動的寶貴經驗為動力,繼續探索博物館內少數民族資源,為推動各民族共同團結、共同繁榮貢獻青春力量。

姜堰博物館:堰上石榴花正艷,民族團結一家親

在姜堰區博物館的展廳內,團隊成員們了解到春秋時期姜堰所在區域族屬稱淮夷,在后來的幾百年里,淮夷族逐漸與長江以南的“苗蠻族”雜居融合,形成了百越的一支。這也印證了習近平總書記所說的“交往交流交融是增進民族團結、鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設的必由之路。”各民族在不斷交往交流交融中,逐步形成休戚與共的命運共同體。同時,在展廳內還展示了第七屆全國道德模范,他們來自不同的民族,為民族團結做出了巨大貢獻,為奮進新時代、共筑中國夢提供強大精神力量和道德支撐。團隊成員還深入了解了當地豐富的歷史文化遺產和獨特的民俗風情,通過實地考察和親身體驗,深刻感受到了中華民族多元一體的文化魅力。

泰興市博物館:走過千年,依然泰興

民族團結是發展進步的基石,在泰興市博物館的展廳中,沈安娜、曾濤、陳玉生等偉大人物的事跡被莊重地記錄下來,他們的故事不僅僅是個人的奮斗史,更是民族團結進步的生動寫照。在泰興,各民族的文化在這里交織融合,共同鑄就了這座城市的獨特魅力。

興化市博物館:昭陽楚水共融情,民族團結石榴紅

在中華文化與各民族文化的關系上,中華文化是主干,各民族文化是枝葉,根深干壯才能枝繁葉茂。從趙武靈王胡服騎射到北魏孝文帝漢化改革,從“洛陽家家學胡樂”到“萬里羌人盡漢歌”,各民族在文化上相互尊重、相互欣賞,相互學習、相互借鑒,實現了文化上的互鑒融通,造就了中華文化的精彩紛呈、博大精深。

在此次實踐活動中,團隊成員深入領略了泰州市各地博物館的獨特風采,并深刻體會到鑄牢中華民族共同體意識的重要性。未來,泰州學院人文學院“研族索跡,博萃共榮”暑期社會實踐團將以此次活動的寶貴經驗為動力,繼續探索博物館內少數民族資源,為推動各民族共同團結、共同繁榮貢獻青春力量。

作者:劉騰達 來源:社會實踐

掃一掃 分享悅讀

- 博藏共鑒,同筑民族夢——泰州學院學生赴泰州市各地博物館開展調研

- 為更好地開發博物館內少數民族文化資源,鑄牢中華民族共同體意識,泰州學院人文學院“研族索跡,博萃共榮”實踐團隊于2024年7月16日至

- 11-07

- 作物云警團隊參觀湖南大方農化有限公司湘陰分公司

- 11-06

- 文明守紀樹良風,安全教育我先行

- 11-05

- 我與國旗合張影,我以我心頌祖國

- 在祖國75歲華誕到來之際,西安交通大學經金學院碩4182團支部于國慶假期期間開展了主題為“我與國旗合張影,我以我心頌祖國”的照片征集

- 11-01

- 電氣啟智繪未來,童夢點亮中國光

- 10月23日,福州大學至誠學院23級電氣一班團支部組織了一場特別的團立項活動,旨在通過結合電氣專業特色的互動學習,激發浚邊小學孩子們

- 10-31

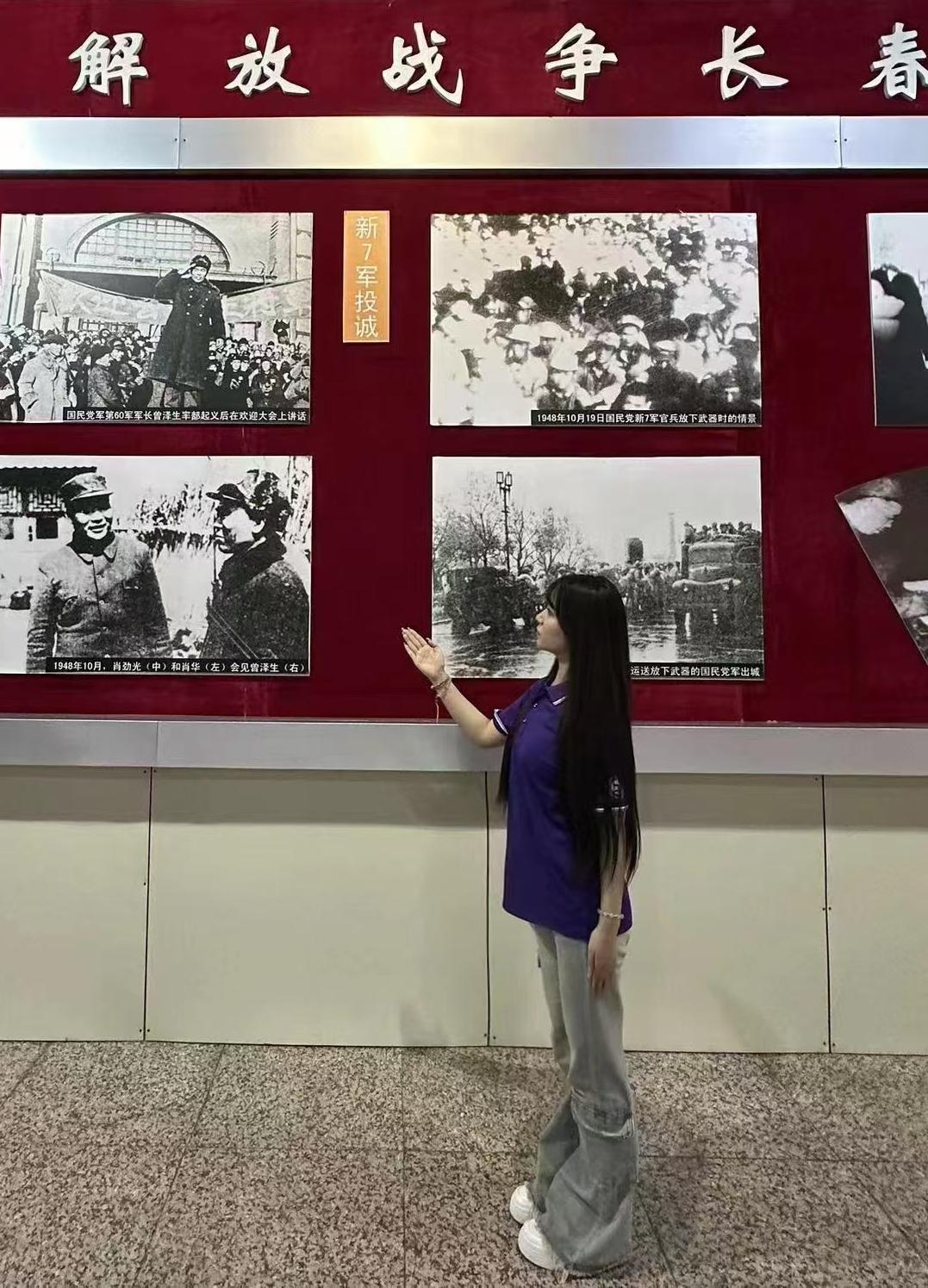

- 探索紅色文化,我一直在路上

- 為了了解長春的近代史,張儷芯同學前往長春革命烈士紀念館進行參觀和進一步深入了解。

- 10-30

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺