深入“十大皖藥”道地產區,賡續金寨老區紅色血脈,助力大別山區鄉村振興

為深入貫徹習近平總書記關于“三農”工作的重要論述與中醫藥事業發展的重要講話,2023年暑期安徽中醫藥大學積極開展三下鄉活動。我作為藥學院藥學專業大二學生,借助在實驗室實習的經歷與研究茯苓這一味道地皖藥的理論基礎,本著學以致用的精神,有幸作為安徽中醫藥大學鄉村振興實踐團的一員于7月18日前往安徽省六安市金寨縣桃嶺鄉東沖村茯苓道地產區附近實地調研,追尋“堅守信念、胸懷全局、團結奮進、勇當前鋒”的大別山精神,與種植戶們交流種植經驗,探尋“十大皖藥”產業發展現狀。

紅軍故里,將軍搖籃,大別山鐘靈毓秀,氣候溫潤,孕育了豐富的中藥資源,造福了一方百姓。茯苓作為安徽省“十大皖藥”之一享譽天下,是大別山革命老區的支柱產業。乘坐復興號,馳騁在滬蓉高鐵新開通的路段,望著窗外景色的轉變,從平原的一覽無余到大別山的崇山峻嶺,無論多少次都不會看膩,這是像我這種平原長大的孩子平日里所看不到的。遙想高速鐵路尚未開通時若想赴往金寨,需乘坐四五小時的大巴車一路顛簸。而如今則是中國的創新與科技結晶,新“四大發明”之一的高鐵將大別山的天塹化為了通途,作為中國人的自豪感油然而生。

來到位于梅山鎮的金寨縣革命博物館,首先映入眼簾的便是“將軍璀璨”四個鏗鏘大字。我在博物館志愿者的介紹下一道重溫前輩們的豐功偉績,了解到了眾多無產階級革命家在艱苦卓絕的抗戰歲月中所譜寫的感人故事,切身體會到革命先烈們舍身報國的高尚情操。如今的我正處于青春年少風華正茂之時,是奮斗和拼搏的年紀。作為社會主義的接班人,我應當向洪學智將軍這樣的革命先輩們學習,主動擔當起國家和民族復興的責任和使命,運用自己大學所學知識與本領全心全意為人民服務。

正式來到桃嶺鄉東沖村的金山寨食(藥)用菌種植專業合作社后,我在合作社總經理杜方平先生的陪同下深入茯苓田地,運用平日課程所授專業知識與實驗所得數據結論,與當地種植戶在田間交流種植經驗與心得體會。當我提到今年天氣炎熱,農民伯伯們辛苦了的時候,種植戶何爺爺說道:“雖然持續高溫種植作業較為艱苦,但與此同時今年雨水較少無洪澇等自然災害,對于茯苓這種喜干的真菌來說可謂是風調雨順的豐收年,今年又將有個好收成!”說罷,何爺爺淳樸的笑容感染到了我。也許,快樂就是那么簡單,那么樸實無華,城市的喧囂幸好還沒有波及到這最后一方凈土。我們每天所度過的平凡日常,都是連續發生的奇跡。

圖為團隊成員參與茯苓養護與采收過程。

其實早在高鐵上,我就隱隱約約的有一種緊張感。我一直在思考著怎樣把書本與實驗室所學的知識應用到實踐中去,哪怕只是微不足道的一點。盡管我提前查找并整理了大量的資料,但實際不可能跟計劃的一模一樣。面對著杜經理半開玩笑地問我:“小伙子,你知道這赤茯苓從哪來嗎?”我因為緊張和知識掌握的不扎實,磕磕巴巴地說道:“是茯苓的干燥菌核近外皮部的淡紅色部分。”杜經理爽朗的哈哈大笑道:“哈哈哈,沒錯,在你們的課本上基本上是這么寫的,但是其實這赤茯苓呀是日照過于充足曬壞的表皮部分,倘若養護得當并不會存在,在我們這里就是次品,哪有你們課本上寫的這么多天花亂墜的功效……”我尷尬地陪笑,這一刻我才發現,原來我的專業知識是如此的淺薄,淺薄到連最基礎的知識都不能張口即來,磕磕巴巴想了半天,還跟事實有悖。作為藥學人,我深感愧疚,那時我就想我一定要在認真學習課本知識的同時,也要更多地投入到實踐中去,扎扎實實深入田間地頭,再也不要讓自己陷入這種境地,不能白讀幾年書浪費自己的青春。正所謂“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!”

產學研創有機融合是當今育人理念的主流,在此之前安徽省“115”產業創新團隊已在當地建立了實踐育人基地。只有后備人才資源充足才能大力推動鄉村振興。這是我第一次當一名“小老師”,可以將自己所學書面知識與農戶爺爺們的實際育種過程結合起來一同討論。當一顆螺絲釘,真正幫助到他人,幫助農戶爺爺們脫貧攻堅的成就感不言而喻。能有這樣的機會實屬不易,我暗暗發誓在后續假期也將依舊投入實踐中來,順應時代潮流,爭做時代先鋒,與農戶爺爺們共同交流進步。

金寨是全國藥用菌交易、物流、服務中心。行程最后我參觀了全國唯一的藥用菌專業大市場,并進入多家店鋪咨詢茯苓品質與價格,了解茯苓市場行情。作為中醫藥院校的學子,我切身體會地感受到了我國中醫藥資源的豐富,卻也感受到了自己在龐雜的中藥體系下學識的短淺,但同時也為祖國大力支持中醫藥振興與中醫藥院校發展而喜悅,為自己能夠在大學學習祖祖輩輩傳承下來的醫學瑰寶而自豪。

圖為團隊成員前往中國藥用菌大市場實地調研,店鋪內所售藥材。

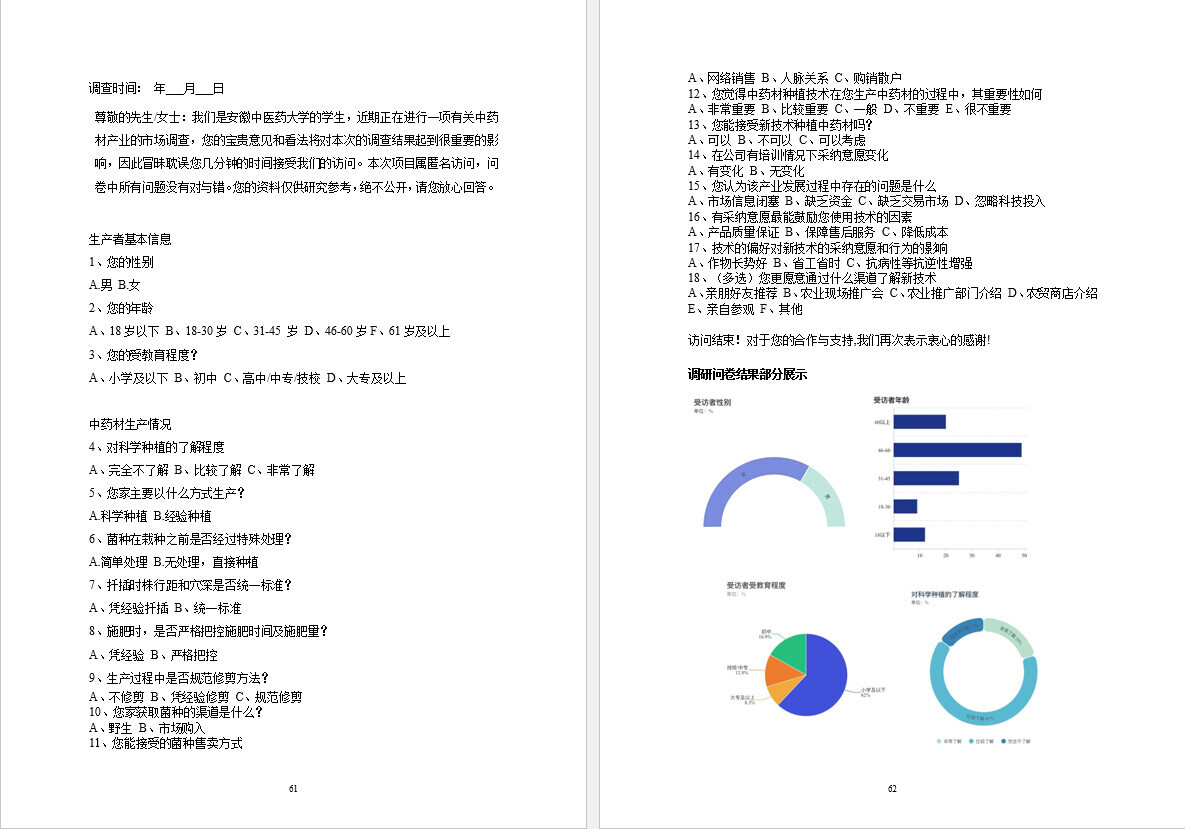

為深入剖析“十大皖藥” 茯苓的產業情況,我還通過紙質問卷形式在市場諸多中藥愛好者群體內進行了詳盡的中藥材產業調查。

圖為調查問卷內容及部分結果分析。

整理完調查結果后,看著一組組數據,我不禁感慨社會上有著這么多民眾服用著中藥,信仰著中醫,大力推動了祖國的中醫藥振興戰略。正多虧他們,自己平日所學知識也是可以服務大眾,回饋社會,存在著用武之地的。

真的很有幸能有這樣的機會深入自己平日里所研究的茯苓的道地產區,而不再是紙上談兵。一寸山河一寸血,一抔熱土一抔魂。在將軍搖籃不僅聆聽到了這段血沃中華的歷史,還真切感受到了種植戶們的不易。紅色血脈需要延續,大別山精神就由我們新一代中國青年來發揚光大!今天,我真切感受到了我實實在在地為大別山區鄉村振興貢獻了屬于自己的一份綿薄微力!

“從群眾中來,到群眾中去。”這是農民何爺爺問我現在大學生為何都喜歡來到山區吃苦的時候我脫口而出的鏗鏘回答。通過這次三下鄉,我深刻意識到守正才能傳承,創新才有發展,才能真正充分發揮中醫藥在鄉村振興中的獨特優勢和作用。而中醫藥承載了中華優秀文化傳統基因,可以充當鄉村振興的生力軍,在實施鄉村振興戰略中責無旁貸!茯苓產業帶動農戶增收,科技創新助力鄉村振興。我們要杜絕一切形式主義,聆聽一代代先輩的紅色故事,賡續金寨革命老區紅色血脈,傳承革命老區紅色基因,踏踏實實深入田間。助力大別山區鄉村振興,我們在路上!

圖為團隊成員與合作社人員在菌種廠門前合影。

- 福農大學子三下鄉:尋訪歷史軌跡,探憶崢嶸歲月

- 07-21

- 共同倡導環保意識,攜手創建綠色家園

- 東陽市7月1日林楊前往東陽市瑾初木制品有限公司通過參與三下鄉實踐活動和采訪公司員工以及周邊居民了解到目前環保形勢刻不容緩。

- 07-20

- 健康行 新征程

- 07-20

- 從漢字變形顯中華文化之堅韌

- 07-20

- “三下鄉”暑期社會實踐|西安石油大學電子工程學院“望來路

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,學習宣傳貫徹黨的二十大精神,認真落實習近平總書記關于加強黨史學習教育的重要指示

- 07-20

- 傳遞精神,一路同行

- 黨的二十大是鼓舞士氣、求實創新、凝聚人心、團結奮進的大會,吹響了堅持黨的領導、堅持科學發展、促進社會和諧、加快經濟高質

- 07-20

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺