尋訪千年文化,青春助力非遺

圖為瑞昌剪紙博物館館內景象。通訊員 肖子怡 供圖

堅持專業結合,深度學習思考

實踐前,該團隊通過查閱線上線下文獻資料等方式詳細了解了瑞昌剪紙文化的相關發展情況。自開展黨史學習教育以來,作為剪紙小鎮的夏畈鎮創新形式,結合當地特色,發揮文化優勢,賡續精神血脈,深入挖掘和闡釋本地豐厚的剪紙文化資源,將紅色故事植入剪紙藝術并舉辦“黨史文化剪紙作品展”“剪紙課程”等特色活動。在瑞昌剪紙傳承方面,隨著信息技術的不斷發展和“新時代數字中國建設”的提出,數字化技術可以對非物質文化遺產進行分類、采集、處理與存儲,建立起完善的文字、圖像、音視頻、二維三維模型等數據庫,不僅能更好的保護非遺文化,并且在其傳播方面也可以起到很好的促進作用,但目前夏畈鎮在數字化方面的涉獵還比較少。因此,實踐團隊希望結合數學專業所學,通過實地調研更全面、系統地研究當地數字化賦能剪紙手工藝的可行性。

觀賞剪紙藝術,感受千年之美

瑞昌剪紙是一門古老的傳統民間藝術,瑞昌剪紙博物館從“精工溯源、以夢薈藝、文脈傳承、致敬手藝人、又見絕藝、剪紙殿堂”六個主題展現瑞昌剪紙歷史足跡和當今發展傳承情況。在講解員陳夢夢的帶領下,實踐團隊成員詳細了解瑞昌剪紙藝術的發展演變、技法特點和常用意象,并且針對過去的剪紙文化和現在的剪紙文化以及剪紙手工藝的現狀進行交流。在觀賞一幅幅內涵豐富多彩、文化底蘊濃厚的剪紙作品中,實踐團隊對剪紙有了更加清晰明確的了解和認識。團隊成員肖子怡感嘆道:“瑞昌剪紙的特點在于題材內容、圖文樣式以及剪制刀法上的特別,風韻十足,希望這門極具歷史性、文化性、美學性的傳統藝術能在新時代找尋到發展創新之路,讓更多人能感受到它的美。”

圖為講解員陳夢夢給實踐團隊講解剪紙文化。通訊員 肖子怡 供圖

傳承紅色基因,賡續紅色血脈

瑞昌剪紙源于漢代,千百年來,瑞昌剪紙經過無數代藝人的傳承和整合,形成了自己獨特個性和風格,現已發展成為全國頗具影響的民間民俗藝術品種之一,形成大量傳遞時代精神的作品。團隊成員在瑞昌剪紙博物館中,參觀了許多以紅色為主題的剪紙作品,例如《75雙草鞋》、《一盞馬燈》、《一艘漁船》等,這一幅幅剪紙作品,生動地講述著一個個動人的紅色故事,打開了一段段鮮活的紅色記憶,參觀的團隊隊員們無不感慨百年黨史的壯闊與恢弘。

圖為陳林老師帶著自己的孫子參觀黨史故事作品展。通訊員 羅玲 供圖

探訪非遺傳人,感悟工匠精神

實踐團隊對博物館解說員陳夢夢女士、剪紙手工藝傳承人朱樸光先生、剪紙手工藝傳承人陳林先生進行了現場采訪,深入了解剪紙手工藝中的紅色精神和剪紙數字化傳承現狀。朱樸光先生說:“剪紙藝術還是要多往外走。只要瑞昌剪紙藝術能夠得到傳承、創新和發展,我愿意把這一輩子都獻給它!爭取創作出更多喜聞樂見的作品,讓更多人感受到剪紙文化的獨特魅力。”

圖為實踐團隊采訪非遺傳人朱樸光老師。通訊員 費夢林 供圖

在此次行程中,實踐團隊深入探尋了瑞昌剪紙手工藝,了解紅色剪紙作品背后那一個個感人肺腑的故事,切身體會中華民間傳統文化的源遠流長、博大精深。

圖為實踐團隊在瑞昌剪紙博物館合照。通訊員 肖子怡 供圖

非物質文化遺產是中華民族古老生命記憶的延續,實地調研是對民族精神、生活智慧以及活態文化存在的一次直觀感受和認知的過程,作為新時代青年,應繼承優秀的民族基因,讓優秀傳統文化代代傳承。同時,也應與時俱進,結合專業所長,用更科學、更有效的方式,賦能剪紙藝術,讓更多人了解和參與剪紙傳統文化的傳承保護,使剪紙文化源遠流長、歷久彌新。

- 吾輩當自強,唯我少年郎!

- 07-08

- 夏日炎炎,謹防溺水安全

- 暑期天氣炎熱,時刻關注溺水安全

- 07-08

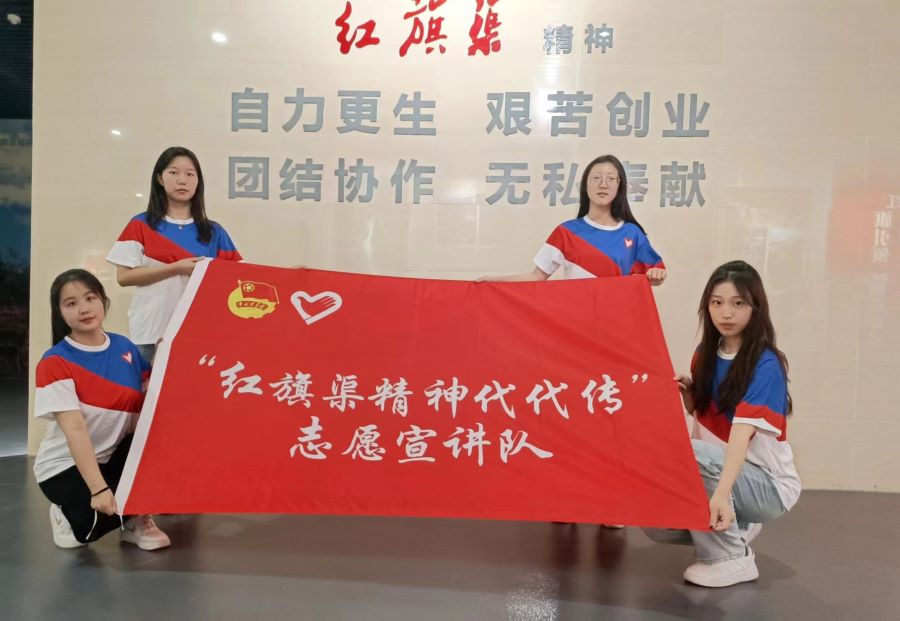

- 賡續紅色血脈,傳承紅旗渠精神

- 安陽師范學院文學院暑期實踐團隊“賡續紅色血脈,傳承紅旗渠精神”組織校內活動。

- 07-08

- 玩轉低碳科普宣傳,綠色環保從心到行:福建師大環資學子走進

- 玩轉低碳科普宣傳,綠色環保從心到行:福建師大環資學子走進旗山湖開展低碳環保科普活動

- 07-08

- 小事不小視,疾病需重視

- 07-08

- 再續煙火氣,再感人間情

- 7月6日懷化學院法學與公共管理學院暑期社會實踐團和洪江市司法局一同前往洪江市托口鎮開展調研并進行法治及反詐騙的宣傳。

- 07-08

- 激情燃注星火,飛盤寄夢未來 ——記“萌芽”趣味田徑課堂

- 盛夏艷陽織就明麗畫布,“萌芽”逐夢繪就多彩未來。7月6日下午,為響應黨中央有關大學生暑期“三下鄉”社會實踐活動以及嶺南師范學院體

- 07-08

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺