多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

探尋壯族文化的瑰麗之美

沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。根據習近平對非物質文化遺產保護工作作出重要指示:要推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,不斷增強中華民族凝聚力和中華文化影響力,深化文明交流互鑒,講好中華優秀傳統文化故事,推動中華文化更好走向世界。2023年7月5日上午,廣西職業師范學院鄉約盛夏情滿桃源實踐團,來到位于忻城縣莫土司衙署旁的壯族壯錦館,深入學習非物質文化遺產之一的壯錦文化。

壯錦是“中國四大名錦”中唯一的少數民族織錦,與云錦、蜀錦、宋錦并稱中國四大名錦。千百年來,壯錦在一針一線間織出了千變萬化的美麗圖案。這種利用棉線或絲線編織而成的精美工藝品,圖案生動,結構嚴謹,色彩斑斕,充滿熱烈、開朗的民族格調,體現了壯族人民對美好生活的追求與向往。

壯錦與其他織錦技藝相比,最大的特色就是它的織機——竹籠機。之所以叫竹籠機,是因為每一臺織機上都掛有一個大竹籠。竹籠機是百年前就已經定型,再經過不斷改變的小木機。全機由機身、裝紗、提紗、提花和打花五部分組成。織錦藝人按著設計好的圖案,用挑花尺將花紋挑出,再用一條條編花竹和大綜線編排在花籠上。織造時,就按照花籠上的編花竹一條條地逐次轉移,通過縱線牽引,如此往復,便把花紋體現在錦面上,這也許是中國最早的“編程“。

此次活動,實踐團了解到了壯族人民的心靈手巧,對壯錦文化有了更深的了解和認知。作為新時代中國青年,我們應當扎實本領,深深根植于土地,學好壯錦文化,講好壯鄉故事,讓壯錦走出廣西走向世界,為弘揚壯錦文化貢獻青春力量。

時間:2023-07-06 作者:李曦、鐘小連、甘興瀾 來源:多彩大學生網 關注:

- 傳承醬香工藝,品味千年酒香——數學與統計學院開展暑期“三

- 為了解白酒釀造的技藝,弘揚傳統酒文化精神,追尋千年酒香,7月4日,長江師范學院前副校長傅顯捷以及武陵山區特色資源開發與利用研究中

- 07-06

- 倡導膳食均衡·推廣飲食文化

- “鄉約盛夏,情滿桃園”三下鄉實踐團一行12人來到來賓忻城縣桃源村,開展了一系列的實踐活動。

- 07-06

- “無聲”“有聲”兩手抓,互助成長幸福家

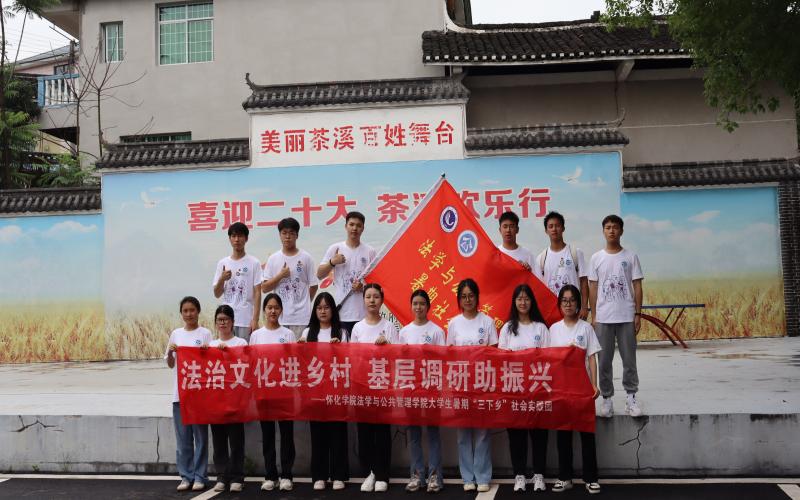

- 為進一步推進鞏固普法能力水平的基礎、擴展普法形式的思路,懷化學院法學與公共管理學院“三公”志愿服務團在司法局帶領下走進茶溪村,

- 07-06

- 探尋壯族文化的瑰麗之美

- “鄉約盛夏,情滿桃園”三下鄉實踐團一行12人來到來賓忻城縣桃源村,開展了一系列的實踐活動。

- 07-06

- “法遇”——普法與全國民主法治示范村茶溪村的相遇

- 懷化學院法學與公共管理學院“三下鄉”實踐團赴茶溪村進行考察學習

- 07-06

- 走進全國法治民主示范村,探索茶溪村的“奧秘”

- 07-06

- 童心逐夢實踐隊:體游園之樂,品自然之趣

- 07-06

- 童心逐夢實踐隊:增強環保意識,守護藍色星球

- 07-06

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺