非遺傳承進傳習所:羌族水磨漆藝的現代煥新

2025年7月8日下午3時,在北川羌族自治縣古羌水磨漆藝傳習所,一場聚焦羌族水磨漆藝傳承與創新的活動舉行。活動邀請第七屆非遺傳承人現場講解,通過作品展示、工藝分享、互動體驗等環節,推動這一省級非遺項目與現代生活融合,吸引眾多高校及非遺愛好者參與,助力古老技藝煥發現代活力。

活動伊始,第七屆非遺傳承人、北川羌族自治縣古羌水磨漆有限公司技藝骨干朱紅志,圍繞各類水磨漆藝作品展開深度講解。在陳列區,一只經蜂蠟封口的葫蘆成為焦點,傳承人拿起葫蘆介紹:“蜂蠟封口是水磨漆藝里的傳統技法,這層蠟就像時光的封印,把葫蘆里的蜜香牢牢鎖住,湊近聞,還能感受到自然的清甜。” 旁邊,用特殊植物葉子為原型創作的茶壺同樣引人注目,葉子紋理在漆藝呈現下,看得見卻難以觸摸,獨特質感為品茶增添了別樣意趣。

展臺上,車掛件、茶杯等實用器物有序擺放,兼具美觀與實用性,而首次融入現代工藝并斬獲金獎的古琴,更是將傳承脈絡清晰展現。“這是漆藝傳承的第七代創新,我們把千年水磨漆技法,和現代聲學設計、審美需求結合,讓古琴不僅是樂器,更是文化傳承的載體。” 傳承人談及這把古琴時,眼中滿是對傳統與現代融合的自豪。從傳統漆器到多元文創品,水磨漆藝正打破邊界,走進日常。

在作品展示區,直徑約兩米的大圓盤《四川水文圖》震撼亮相。圓盤以紅色繪就河流脈絡,金色標識水井位置,由古羌水磨漆團隊攜手中央美院共同創作。“我們想通過這樣的作品,展現四川地域文化,也讓大家看到非遺和專業藝術院校碰撞的可能性。” 傳承人解釋創作初衷。為讓非遺更貼近大眾,團隊在保留八十余道傳統工序精髓基礎上,優化制作流程、選用更易推廣的材料,降低作品成本,讓這類兼具實用性、觀賞性、收藏性的作品,能走出傳習所,走向更廣闊市場。

互動體驗環節,“漆藝書簽繪制” 區域人氣高漲。在第七屆非遺傳承人、北川羌族自治縣古羌水磨漆有限公司技藝骨干朱紅志指導下,參與者手握漆筆,專注于空白書簽。他們先以流暢線條勾勒輪廓,或摹仿傳統漆藝紋樣,或大膽設計新穎圖案,隨后細致填充色彩,在紅與金、棕與黑的交融中,感受漆藝創作從粗獷到細膩的轉變,體悟這門古老技藝獨特的藝術魅力。年輕學子們的熱情參與,為非遺傳承注入青春活力,也讓古羌水磨漆藝傳習所成為非遺文化交流的新陣地,架起傳統技藝與現代生活溝通的橋梁。

北川羌族水磨漆藝作為省級非物質文化遺產,傳承已逾千年,其制作涵蓋雕刻、水磨、繪制等八十余道工序,是精細木作、雕刻、書法、美術與漆藝的天然融合。截至目前,該技藝已培訓學徒30余人,累計為數所高校院校超800人次學生開展教學,帶動300余人就業,實現旅游收入1800余萬元 。此次傳習所內的活動,是水磨漆藝傳承推廣的一次生動實踐,通過展示作品、分享工藝、互動體驗,讓古老漆藝從 “博物館里的技藝”,轉變為 “可參與、可體驗、可消費” 的文化符號。

從蜂蠟封口葫蘆的傳統韻味,到融合現代工藝古琴的創新表達;從與中央美院合作的藝術圓盤,到人人可參與的漆藝書簽,羌族水磨漆藝正以開放姿態擁抱現代生活。在非遺傳承與創新的道路上,傳習所作為重要陣地,持續匯聚各方力量,讓千年技藝在時代浪潮中,既守住文化根脈,又綻現全新活力,為非遺文化傳承發展提供 “北川樣本”,也讓更多人看見傳統工藝與現代生活融合的無限可能。

通訊員:何婧雯

- 非遺傳承進傳習所:羌族水磨漆藝的現代煥新

- 07-11

- 羌藥承古韻 醫心續新篇

- 07-11

- 羌藥承古韻 醫心續新篇

- 07-11

- 傳承健康知識,關愛老人健康

- 07-11

- 探尋古韻新風,共繪青春華章

- 為傳承中華優秀傳統文化,增強文化自信,踐行鄉村振興戰略,展現青年的責任與擔當,安徽中醫藥大學由中西醫結合學院學生組織的社會實

- 07-11

- 同心送健康 義診暖人心

- 為踐行健康中國理念,弘揚傳統醫學文化,大學生新安醫學學社于5月25日在同心苑社區成功開展"健康同行"主題義診活動。

- 07-11

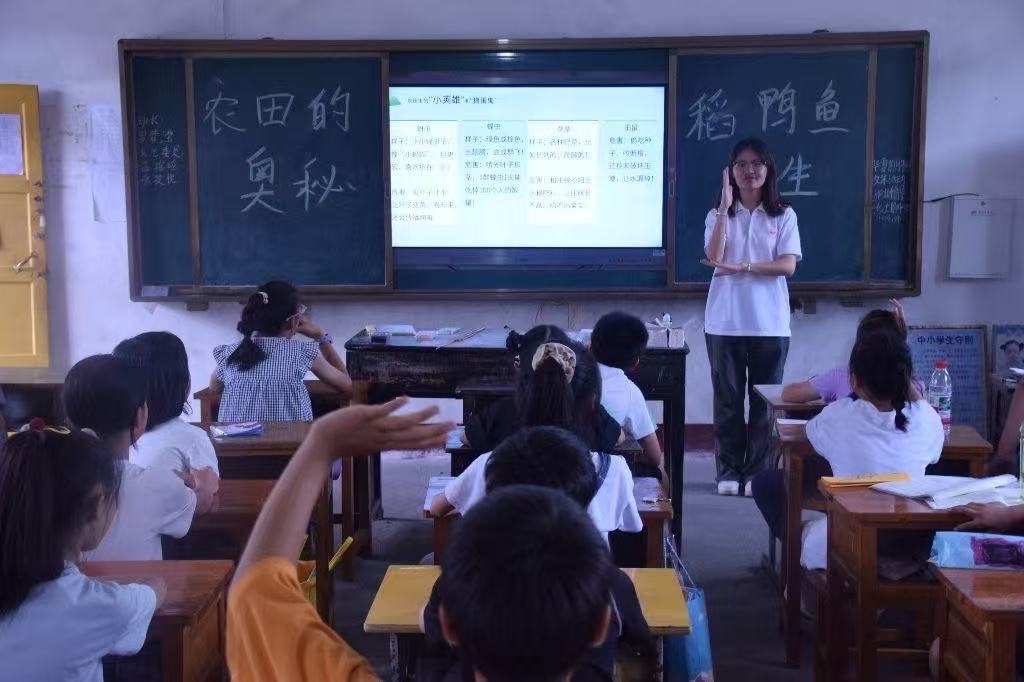

- 校園里的“農田小課堂”:實踐團揭秘生態智慧,點亮童心

- 7月11日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心 惠民篤行”鄉村振興促進團在安化縣實踐基地開設了一堂妙趣橫生的“奇妙的農田小世界”

- 07-11

- 拒霸凌 守純真:湖南一師實踐團開展校園霸凌教育課

- 7月11日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心,惠民篤行” 實踐團在益陽市實踐基地開展了一場以 “拒絕校園霸凌” 為主題的教育活動

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺