多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

浙江金融職業學院“金穗先鋒・興鄉共富”實踐團深入貴門鄉 解碼“千萬工程”下的鄉村振興實踐與挑戰

發布時間:2025-07-02 閱讀: 一鍵復制網址

2025年6月30日,浙江金融職業學院“金穗先鋒・興鄉共富”實踐團走進嵊州市貴門鄉,深度考察這片兼具山水靈秀與人文底蘊的鄉土之地,在“千萬工程”戰略持續推進背景下的發展現狀與未來路徑。此次調研聚焦鄉村振興核心命題,通過走訪基層干部、村民及文旅場景,勾勒出一幅傳統村落轉型發展的鮮活圖景。

“讓村民富起來,讓城鄉差距縮下去,讓年輕人愿意回故鄉”,貴門鄉黨委副書記、鄉長趙碩達在與實踐團座談時,開門見山地道出鄉村發展的核心邏輯。在“千萬工程”與鄉村振興戰略的雙重驅動下,貴門鄉正經歷著看得見的深刻變革:昔日鄉間小徑已蛻變為通達四方的水泥路網,標準化路燈、垃圾分類設施等基礎設施的完善,不僅提升村民生活品質,更重塑著鄉村旅游的硬件基底。

“讓村民富起來,讓城鄉差距縮下去,讓年輕人愿意回故鄉”,貴門鄉黨委副書記、鄉長趙碩達在與實踐團座談時,開門見山地道出鄉村發展的核心邏輯。在“千萬工程”與鄉村振興戰略的雙重驅動下,貴門鄉正經歷著看得見的深刻變革:昔日鄉間小徑已蛻變為通達四方的水泥路網,標準化路燈、垃圾分類設施等基礎設施的完善,不僅提升村民生活品質,更重塑著鄉村旅游的硬件基底。

實踐團走訪發現,貴門鄉的發展之路并非坦途。作為區域重要水源保護地,嚴格的生態紅線制約了傳統工業發展,這一“限制”反而倒逼鄉村探索綠色發展路徑——文旅產業被確立為核心支柱。然而更深層的困境在于人口結構失衡:青壯年勞動力大規模向城市遷移,導致村落常住人口“空心化”現象顯著。

“采茶季時,年輕人可能為了短期務工回來,但冬季旅游淡季時,村子又會回到‘老人村’的狀態。”趙碩達書記坦言,就業崗位單一、創業扶持政策待完善等問題,使得貴門鄉難以形成“人才回流”的磁場。此外,文旅業態同質化、缺乏沉浸式體驗項目等短板,也制約著鄉村旅游從“過境游”向“深度游”升級。

面對挑戰,貴門鄉正以“生態+文化”為雙引擎,構建鄉村振興的長效機制。趙碩達書記介紹,鄉內正規劃建設青年創客空間,引入文創設計、鄉村研學等新業態,為返鄉青年提供多元化的創業場景。“我們的目標是讓貴門鄉不僅是周末的‘打卡地’,更成為年輕人愿意扎根的‘理想鄉’。”趙書記表示,下一步將重點開發文旅產品,通過全季節業態布局破解“淡季困境”。 站在“千萬工程”實施二十周年的節點回望,貴門鄉的探索折射出浙江鄉村從“環境整治”到“產業振興”再到“人才集聚”的進階邏輯。隨著生態價值轉化機制的不斷完善、文旅產業鏈的深度延伸,這片山水之地正逐步構建起“宜居、宜業、宜游”的和美鄉村生態。實踐團成員表示,貴門鄉的發展經驗為同類生態保護型鄉村提供了有益借鑒——在守住綠水青山的前提下,如何通過業態創新與人才戰略,讓“千萬工程”的成果真正轉化為村民的幸福感與獲得感,這或許正是鄉村振興最本質的命題。

站在“千萬工程”實施二十周年的節點回望,貴門鄉的探索折射出浙江鄉村從“環境整治”到“產業振興”再到“人才集聚”的進階邏輯。隨著生態價值轉化機制的不斷完善、文旅產業鏈的深度延伸,這片山水之地正逐步構建起“宜居、宜業、宜游”的和美鄉村生態。實踐團成員表示,貴門鄉的發展經驗為同類生態保護型鄉村提供了有益借鑒——在守住綠水青山的前提下,如何通過業態創新與人才戰略,讓“千萬工程”的成果真正轉化為村民的幸福感與獲得感,這或許正是鄉村振興最本質的命題。

此次調研不僅為高校實踐團隊提供了觀察鄉村發展的鮮活樣本,更讓實踐團深刻認識到,鄉村振興需要政策智慧、產業活力與青年力量的同頻共振。相信在多方合力下,貴門鄉將以更富韌性的姿態,在共富之路上書寫更多生動故事。

實踐團走訪發現,貴門鄉的發展之路并非坦途。作為區域重要水源保護地,嚴格的生態紅線制約了傳統工業發展,這一“限制”反而倒逼鄉村探索綠色發展路徑——文旅產業被確立為核心支柱。然而更深層的困境在于人口結構失衡:青壯年勞動力大規模向城市遷移,導致村落常住人口“空心化”現象顯著。

“采茶季時,年輕人可能為了短期務工回來,但冬季旅游淡季時,村子又會回到‘老人村’的狀態。”趙碩達書記坦言,就業崗位單一、創業扶持政策待完善等問題,使得貴門鄉難以形成“人才回流”的磁場。此外,文旅業態同質化、缺乏沉浸式體驗項目等短板,也制約著鄉村旅游從“過境游”向“深度游”升級。

面對挑戰,貴門鄉正以“生態+文化”為雙引擎,構建鄉村振興的長效機制。趙碩達書記介紹,鄉內正規劃建設青年創客空間,引入文創設計、鄉村研學等新業態,為返鄉青年提供多元化的創業場景。“我們的目標是讓貴門鄉不僅是周末的‘打卡地’,更成為年輕人愿意扎根的‘理想鄉’。”趙書記表示,下一步將重點開發文旅產品,通過全季節業態布局破解“淡季困境”。

此次調研不僅為高校實踐團隊提供了觀察鄉村發展的鮮活樣本,更讓實踐團深刻認識到,鄉村振興需要政策智慧、產業活力與青年力量的同頻共振。相信在多方合力下,貴門鄉將以更富韌性的姿態,在共富之路上書寫更多生動故事。

作者:黃夢杰 來源:“金穗先鋒•興鄉共富”實踐團

掃一掃 分享悅讀

- 浙江金融職業學院“金穗先鋒・興鄉共富”實踐團深入貴門鄉 解碼“千萬工程”下的鄉村振興實

- 2025年6月30日,浙江金融職業學院“金穗先鋒・興鄉共富”實踐團走進嵊州市貴門鄉,深度考察這片兼具山水靈秀與人文底蘊的鄉土之

- 07-02

- 滁州學院學子進社區普及蜱蟲防治知識

- 地理信息與旅游學院開展"預防發熱伴血小板減少綜合征"科普宣傳活動

- 07-02

- 南京審計大學金審學院與鳳凰書城 共建大學生志愿服務基地

- 為落實實踐育人在高校“大思政”工作體系中的重要作用,弘揚新時代志愿服務精神,為學生搭建社會實踐和志愿服務平臺,6月28日上午,南

- 07-02

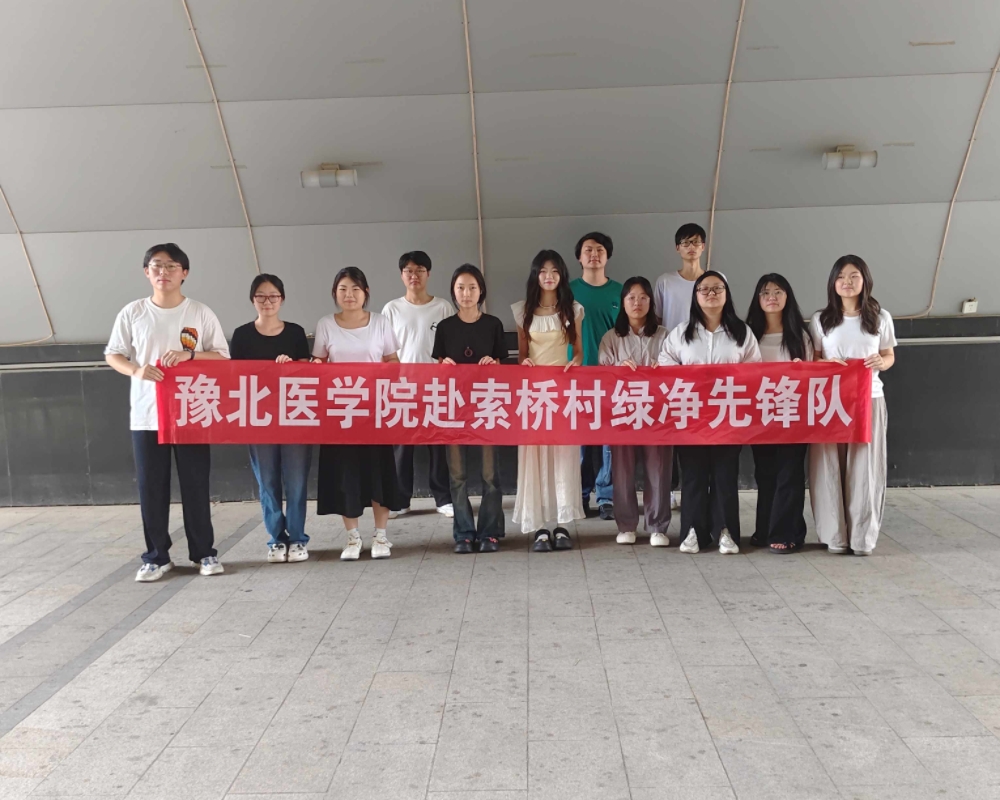

- 踐行環保理念,共建綠色家園

- 豫北醫學院綠凈先鋒志愿服務隊走進索橋村,開展為期三天的“綠凈先鋒”環保志愿活動。本次活動以“清潔環境、倡導綠色”為主題,通過實

- 07-02

- 湛科學子“三下鄉”:蒲藝傳承,甘園振興

- 07-01

- 紅醫精神繪童心 小小畫筆傳大愛

- 07-01

-

大學生三下鄉投稿平臺