多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

巢湖學院赴祁門縣“探尋古藝目連戲;弘揚非遺續輝煌”實踐團采訪目連戲省級非遺傳承人葉正初

發布時間:2023-08-12 關注: 一鍵復制網址

為更深一步了解目連戲的發展與傳承問題,2023年7月5日,巢湖學院赴祁門縣“探尋古藝目連戲弘揚非遺續輝煌”實踐團在祁門縣箬坑鄉馬山村對目連戲省級非遺傳承人葉正初先生進行了采訪。

在采訪中,葉正初告訴實踐團徽州目連戲起源于安徽祁門清溪人鄭之珍在過往雜劇、變文及傳說等的基礎上撰寫出《新編目連救母勸善戲文》創造出鄭本目連戲。目連戲較為接地氣,主要描寫日常生活的紅白喜事,教育意義極強,強調因果報應、換位思考,倡導“勿以惡小而為之,勿以善小而不為。”目連戲現如今有91個曲牌,這便是91種聲腔,主腔將儒、釋、道相融合,是三家思想的集裝箱、民間文化的博大載體,還帶有徽池雅調的特點。

在采訪中,葉正初告訴實踐團徽州目連戲起源于安徽祁門清溪人鄭之珍在過往雜劇、變文及傳說等的基礎上撰寫出《新編目連救母勸善戲文》創造出鄭本目連戲。目連戲較為接地氣,主要描寫日常生活的紅白喜事,教育意義極強,強調因果報應、換位思考,倡導“勿以惡小而為之,勿以善小而不為。”目連戲現如今有91個曲牌,這便是91種聲腔,主腔將儒、釋、道相融合,是三家思想的集裝箱、民間文化的博大載體,還帶有徽池雅調的特點。

對于現如今目連戲的發展難題,葉正初做了概括。一是基于當前社會現實,人們平時要為生活所奔波,大多數年輕人可能會選擇出門務工,這就導致缺少新鮮的血液注射到目連戲中。二是目連戲的演員大多是農民,對傳承傳統文化的概念并不深刻,而是以經濟利益為主。三是劇團演員多為農民,沒有系統化的訓練,往往是以師父對弟子口傳聲授,但每個師父的唱的韻味都有差別,因此學習起來較為困難。

對于現如今目連戲的發展難題,葉正初做了概括。一是基于當前社會現實,人們平時要為生活所奔波,大多數年輕人可能會選擇出門務工,這就導致缺少新鮮的血液注射到目連戲中。二是目連戲的演員大多是農民,對傳承傳統文化的概念并不深刻,而是以經濟利益為主。三是劇團演員多為農民,沒有系統化的訓練,往往是以師父對弟子口傳聲授,但每個師父的唱的韻味都有差別,因此學習起來較為困難。

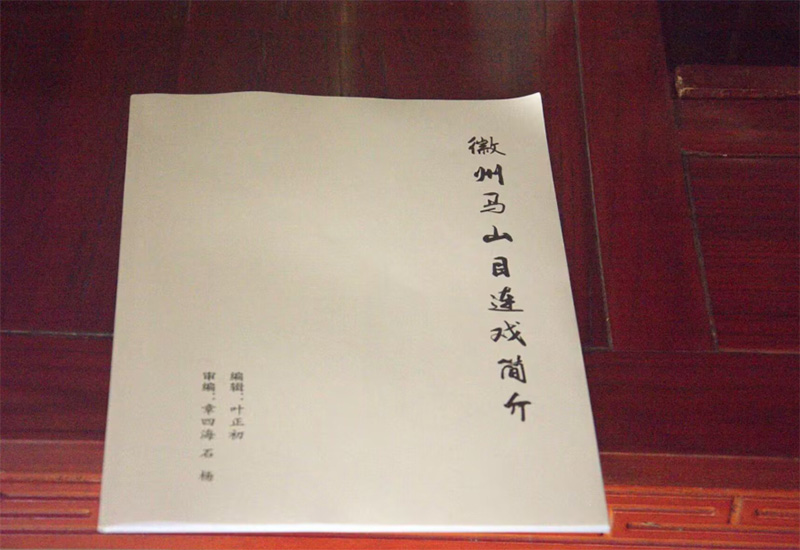

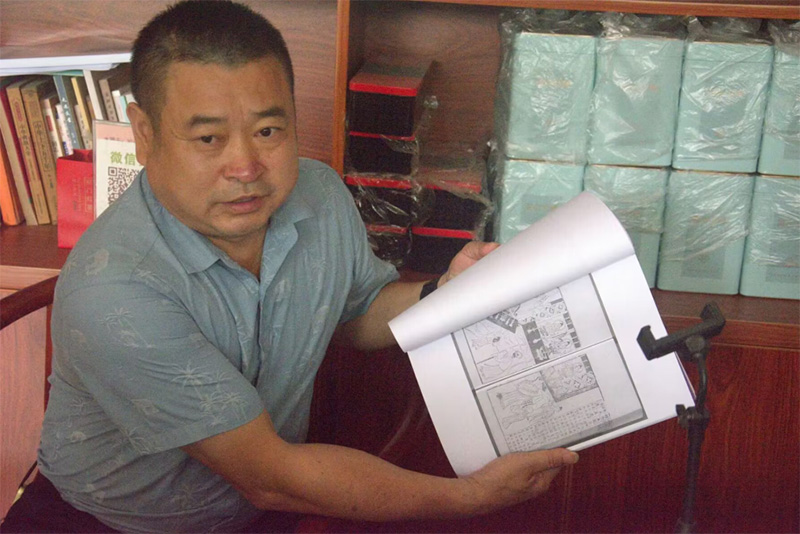

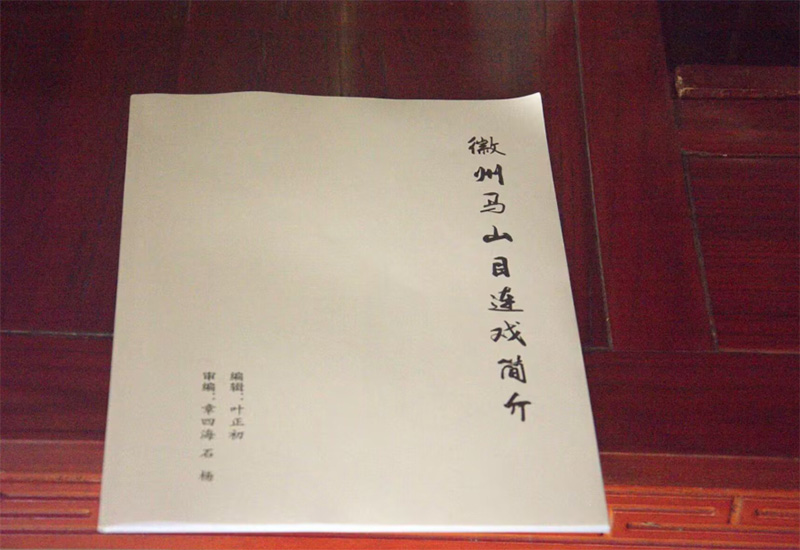

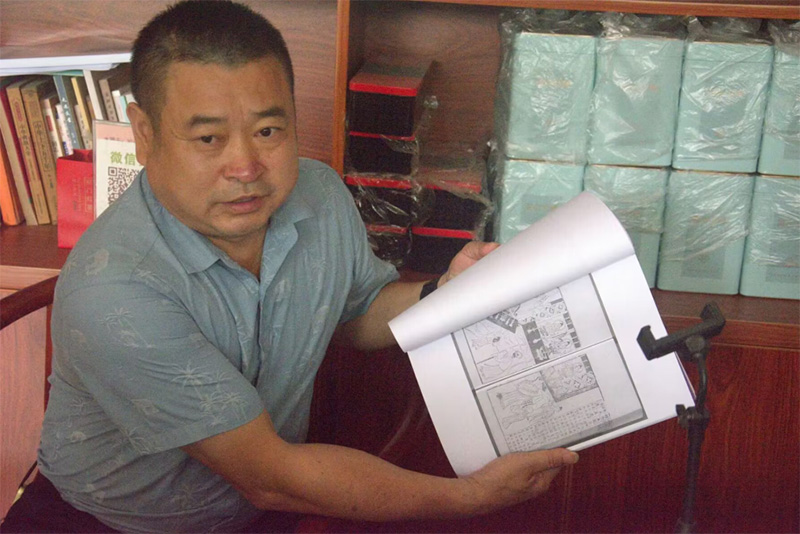

葉正初就目連戲的發展也一直付諸實踐去解決問題。在采訪中,實踐團得知葉正初先生已經組建了少兒培訓班,主要針對當地的中小學生,他自費購買空白臉譜和顏料,閑暇時間教學生畫戲劇臉譜,讓孩子們了解目連戲文化;他一邊收集資料一邊提供學習機會,將目連戲做成小人書,讓非遺文化進校園。在演出方面,葉正初先生經常通過個人出資的方式去支持農民演出,傳承目連戲。葉正初還就目連戲的學習方式進行了改善,他自制簡譜規范目連戲,使之系統化、體系化,取代了師父與弟子口頭相傳的模式,大大減小了學習目連戲的難度。葉正初告訴實踐團,非遺文化的傳承需要每個人的努力。

葉正初就目連戲的發展也一直付諸實踐去解決問題。在采訪中,實踐團得知葉正初先生已經組建了少兒培訓班,主要針對當地的中小學生,他自費購買空白臉譜和顏料,閑暇時間教學生畫戲劇臉譜,讓孩子們了解目連戲文化;他一邊收集資料一邊提供學習機會,將目連戲做成小人書,讓非遺文化進校園。在演出方面,葉正初先生經常通過個人出資的方式去支持農民演出,傳承目連戲。葉正初還就目連戲的學習方式進行了改善,他自制簡譜規范目連戲,使之系統化、體系化,取代了師父與弟子口頭相傳的模式,大大減小了學習目連戲的難度。葉正初告訴實踐團,非遺文化的傳承需要每個人的努力。

在當代社會,優秀傳統文化是我們民族的精神財富,也是我們民族的根基。作為目連戲的傳承人,葉正初先生不僅致力于保護和傳承這一文化遺產,還積極探索如何將其與現代社會相結合,使其更好地為人們所接受,為我們弘揚中華民族優秀傳統文化注入了新的活力和動力。

在當代社會,優秀傳統文化是我們民族的精神財富,也是我們民族的根基。作為目連戲的傳承人,葉正初先生不僅致力于保護和傳承這一文化遺產,還積極探索如何將其與現代社會相結合,使其更好地為人們所接受,為我們弘揚中華民族優秀傳統文化注入了新的活力和動力。

作者:柳文杰 來源:巢湖學院赴祁門縣“探尋古藝目連戲弘揚非遺續輝煌”實踐團

- 巢湖學院赴祁門縣“探尋古藝目連戲;弘揚非遺續輝煌”實踐團

- 為更深一步了解目連戲的發展與傳承問題,2023年7月5日,巢湖學院赴祁門縣“探尋古藝目連戲弘揚非遺續輝煌”實踐團在祁門縣箬坑鄉馬山村

- 08-12

- 三下鄉|西安建筑科技大學冶金工程學院赴陜西省榆林市佳縣“

- 為了進一步了解近年來佳縣鄉村振興的進程及紅色基因成果。7月22日,西安建筑科技大學赴陜西省榆林市佳縣“身下鄉,心系民”鄉村振興調

- 08-11

- 廣東二師學子三下鄉:公益助農,溫暖兩江

- 廣東二師“媒”麗兩江三下鄉實踐隊開展公益助農行動!

- 08-11

- 送科學給兒童,助力鄉村振興

- 為進一步了解我國中小學生科普現狀,同時豐富學生的“第二課堂”,將“雙減”工作落實到細處,在滁州市組建了社會實踐小分隊進行科普調

- 08-11

- 回收廢棄口罩,保護綠水青山 ——安徽財經大學學子就廢棄口

- 安徽財經大學學子就廢棄口罩回收問題展開實踐調研,總結歸納現存問題,提出解決措施,落實保護生態的方針,推動留住祖國的綠水青山。

- 08-11

- 廣東二師學子三下鄉,絢“李”多彩:踏石留印,大開“研”界

- 深入兩江基層,走訪當地農戶

- 08-11

- 江蘇師范大學數學與統計學院——清風行動實踐團隊第一站:社

- 為學習貫徹習近平總書記生態文明思想,認真落實《關于開展“垃圾分類﹒青春助力”江蘇大學生暑期社會實踐專項活動的通知》要求,深入宣

- 08-11

- 循跡溯源悟初心,學思踐行勇擔當

- 08-11

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺