長治醫學院——“醫”路同心隊暑期三下鄉:“醫”路同心,一心向前

“鄉”約一夏,遇“踐”青春

紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。社會實踐為高校學生了解國情、認識社會、研究問題提供了寶貴契機。在廣袤的祖國大地上,青年學子們有的重走紅色足跡、傳承紅色基因,有的深入田間地頭、助力鄉村振興,有的扎根群眾醫院,了解民生民情……他們關注時代、關注社會,汲取養分、豐富思想、學以致用,用實際行動服務經濟社會發展和廣大人民群眾,在祖國最需要的地方淬煉青春、茁壯成長。

初次“鄉”遇,共赴“鄉”約

張瑞敏曾說過:“把一件簡單的事做好就是不簡單,把一件平凡的事做好就是不平凡。”2023年6月30日,“醫”路同心志愿服務隊共計22名成員來到實踐地點—上黨區人民醫院。開啟了為期一周的實踐活動。

20名同學來自不同的書院,甚至不同的專業,但是大家都有著同一個目標。根據專業,志愿者們被分在了五個不同的科室,分別有門診,體檢科,影像科,康復科,藥劑科。大家用所學知識,在不同的領域發光發熱。因為來到陌生的環境,心里難免有擔心和不適應,但是他們堅信,不懼,彰顯青年勇氣,不退,彰顯青年擔當。

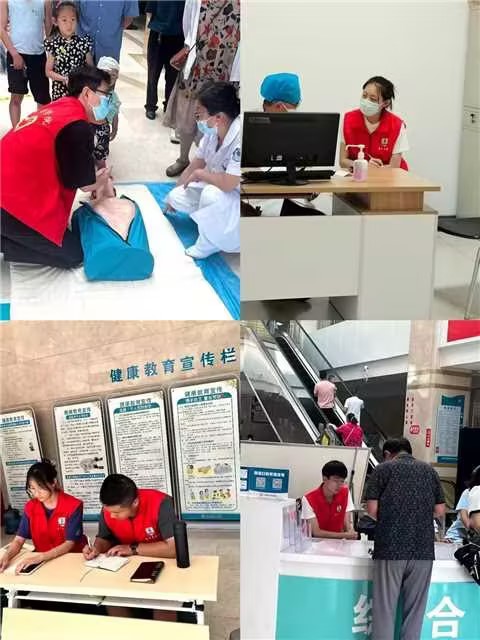

本次三下鄉活動長達一周時間,以門診醫導,排隊取片,幫助康復,指導體檢,查詢藥品等形式開展活動,具體如下:

1.門診——分區進行就醫指導。

志愿者們分配在門診的不同地方,幫助患者排隊掛號,及時繳費,住院流程咨詢,專家信息咨詢,協助突發事件應急處理,維持大廳秩序,并做好患者分流疏導工作。

2.影像科——協助患者自助取片。

通過一周的觀察,志愿者們發現來醫院就診的大部分是60歲以上的老人,他們對一些智能機器的使用都不太熟悉,這時,志愿者們就會幫助他們自助取片,減少麻煩與不便。

3.康復科——運用所學知識幫助患者進行康復運動。

在康復科,志愿者們看到了很多患者因為各種原因,身體受到了很大的傷害,有的不能獨立行走,有的甚至全身癱瘓,這時,志愿者們就會運用他們所學知識,幫助患者積極進行康復訓練,同時用積極的語言鼓勵他們,這不僅是一種身體康復,更是心靈康復。

4.體檢科——分組帶隊,幫助退休老干部進行體檢。

體檢科每天上午都人滿為患,志愿者們對體檢的人員進行分組,并將他們準確無誤地帶到各個診室,減少不必要的麻煩,作為醫導,在幫助每一個患者的同時,自己也無比的自豪與驕傲。

5.藥劑科——協助醫生分類尋找藥品

每天都有很多的患者來到藥劑科取藥,志愿者們就會協助醫生,在藥房里取藥。有很多的藥品僅一字之差,功效卻有很大的不同,這就考驗志愿者的細心與耐心,在眾多的藥品里,準確無誤的尋找到所需藥品。

短短的一周內,志愿者們學到了很多課本之外的東西,受益匪淺。你會在老人行動不便時,看到他們第一時間奔跑的態度;會在小孩因打針害怕時,聽到他們細聲安慰和鼓勵的言語;會在扎堆的人群中,看到他們宣講心肺復蘇的身影…在上黨區人民醫院,到處都是他們。不同形狀的云偶然交織在一起,守護的是腳下延綿不絕的山脈,就像他們此刻的“鄉”遇。

收獲良多,不僅于此

這次志愿活動是一場心靈的碰撞,一種關心,一份感動。認識了自己所處的社會位置,明確了自己肩上的使命,更進一步激發了我們的學習熱情,是讓大學生認識社會,服務社會、鍛煉自我的有效途徑。每一朵云都有自己的想法,鏡頭鎖定時,便賦予了意義。這個夏天,志愿者們相約一起,希望微光可以吸引微光,有更多的人加入到志愿行列。用實際行動為祖國的建設貢獻一份力量,詮釋新時代青年的責任與擔當。

- 精彩青春,筑夢煤海:西科學子赴神東集團參觀學習

- 7月17號,西安科技大學團委“賡續紅色基因,勇擔時代使命”實踐團赴國能神東煤炭集團有限責任公司進行參觀學習,了解企業的發展和大型

- 07-19

- 精彩青春,筑夢煤海:西科青年走進神東集團參觀學習

- 7月17日,“精彩青春,筑夢煤海”實踐團參觀了神木集團大柳塔煤礦,通過參觀和座談會的形式,全面了解了該集團的發展情況和運營管理。

- 07-19

- 拒氟靠大家,環保你我他

- 為了宣傳介紹含氟空調的危害,讓廣大青年學生體會大氣保護的重要性,結合2023年省級重點暑期實踐團隊“江淮環保行——環保宣教實踐活動

- 07-19

- 安徽學子三下鄉:傾情科普,喚醒愛水情懷

- 07-19

- 湖北醫藥學院學子三下鄉:防結核宣傳教育

- 07-19

- 湖北醫藥學院學子三下鄉:守好學生的最后一道防線

- 07-19

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺