多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

舊貌換新顏:山理學子赴舊村臺改造村莊進行實地調研

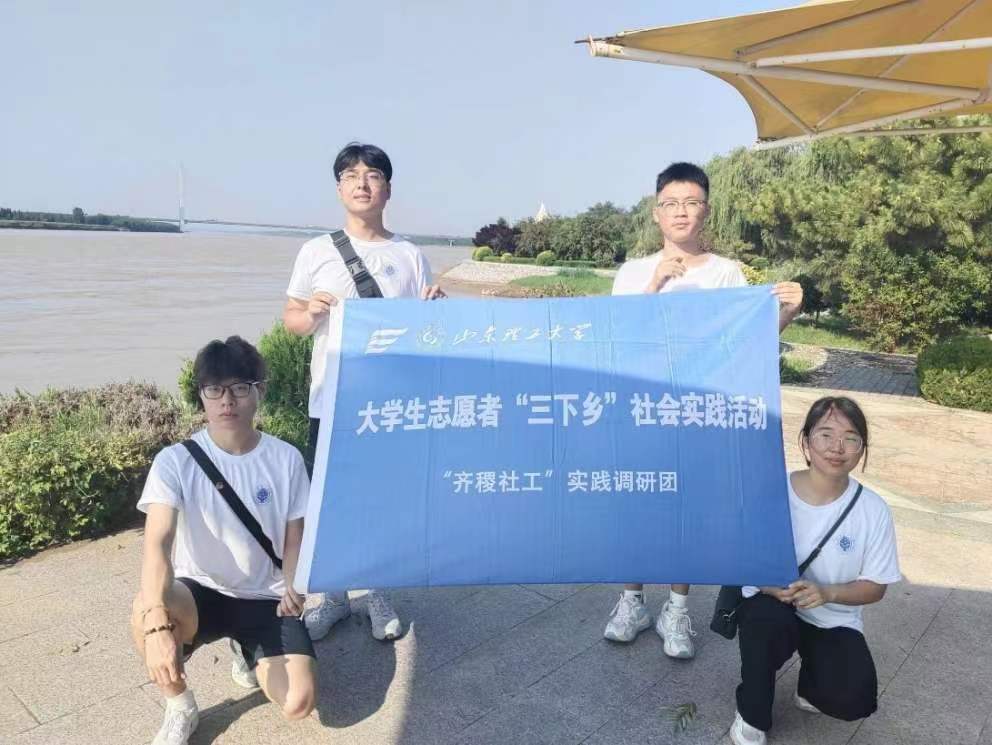

近年來,全國各地紛紛開展黃河灘區社區與村莊治理調研工作,并取得了一定的成效。為深入了解各地村容村貌治理工作取得的成果以及當地村民對當地村容村貌建設的感受,2023年7月8日,由山東理工大學法學院及交通與車輛工程學院九名同學組成的“齊稷社工”實踐調研團走進山東省東營市利津縣利津街道畢家莊、小畢家莊、崔家莊。團隊通過咨詢村民、觀察種植作物、發放調查問卷的方式,深入了解村容村貌的變化以及對未來村貌的向往。

圖為實踐團成員于崔家莊合影

經過前期調研,實踐團成員了解到畢家莊位于鳳凰古城以東黃河灘區內,距縣城約1公里,是黃河灘區舊村臺改造提升村莊。實踐團向村民咨詢得知村莊現有60余戶,共計200余人,全村共有耕地近300畝;小畢家莊與畢家莊鄰近,約有10余戶人口;崔家莊與兩村相鄰,約200余戶人口。

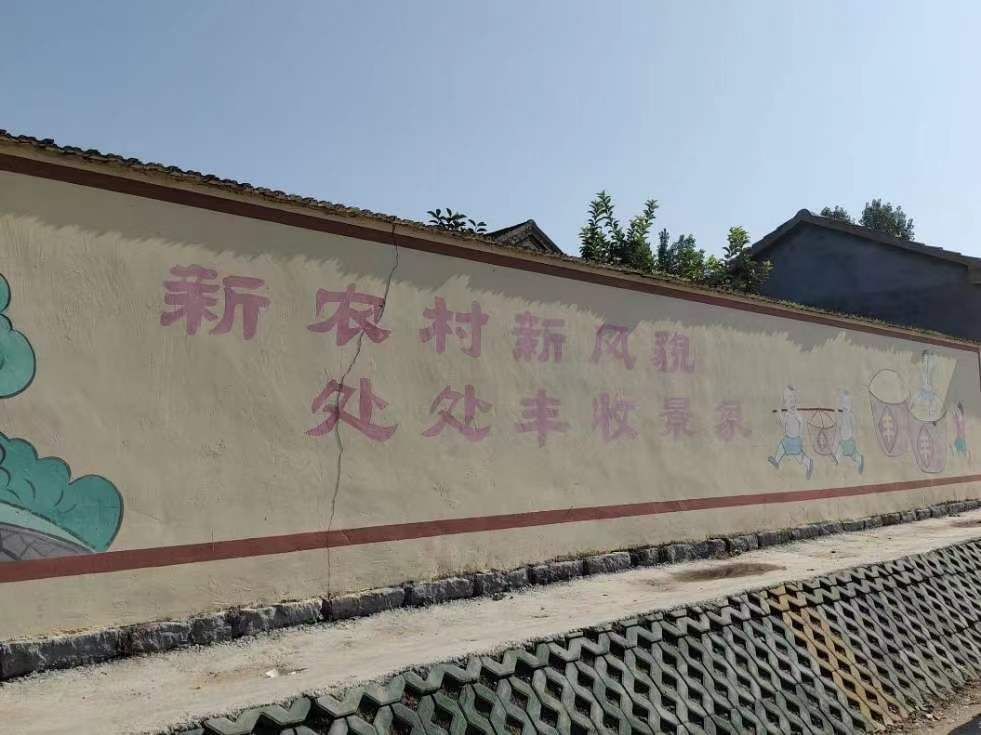

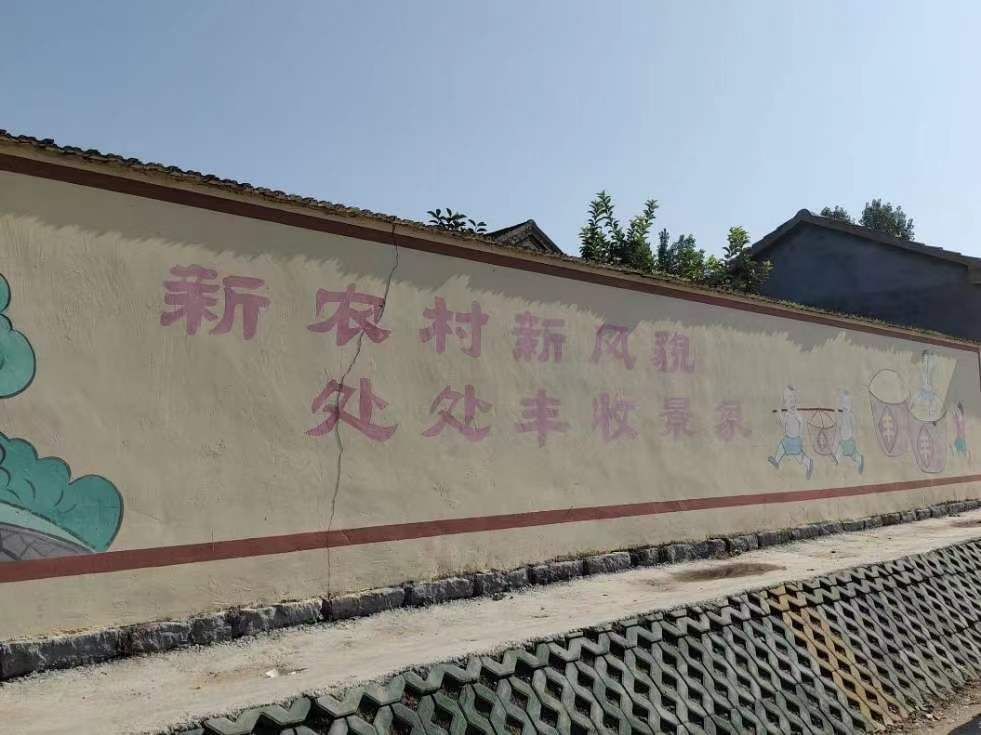

經畢家莊村民劉奶奶介紹為規避黃河洪水威脅,灘區民眾均筑高臺建房。一般房臺高出平地2~3m,特殊庭院高出4~5m。這種特殊的人造高臺,光照、熱量、通風、透光、耐澇、抗鹽堿能力等均比平地優越,有利于多種植物的生長發育。三地主要種植為玉米、小麥、花生等。果樹多種植蘋果、庭院葡萄等。劉奶奶還講到,目前村莊村臺改造已接近尾聲。在保留灘區老村臺原貌的基礎上,新工程對村臺進行了加固,把每家每戶的后房臺統一尺寸,外層利用水泥砌成一致形狀,內層利用原先的土堆,按照一定的間距,在屋臺上層種花、植樹。村民打理自家屋后的花草樹木,不僅將家“安安穩穩”的安在了村臺上,而且家里有了“后花園”。

圖為實踐團成員與劉奶奶交流村臺樣貌及用途

圖為畢家莊村臺建設樣貌

隨后,團隊成員到達東津渡遺址進行參觀。東津渡遺址位于畢家莊村南側黃河岸邊。東津渡廣場北邊建在黃河中的控導工程便是黃河棧橋,在這里實踐團成員親近黃河、遠觀大橋、探尋當年東津渡“津河環帶碧流長,舟子清晨渡口忙”的繁榮景象。

千里黃河灘,舊貌換新顏。黃河灘區舊村臺改造完成后村民的生活發生了天翻地覆的變化,祖祖輩輩為之奮斗的“安居”夢想終于在新時代得以實現。

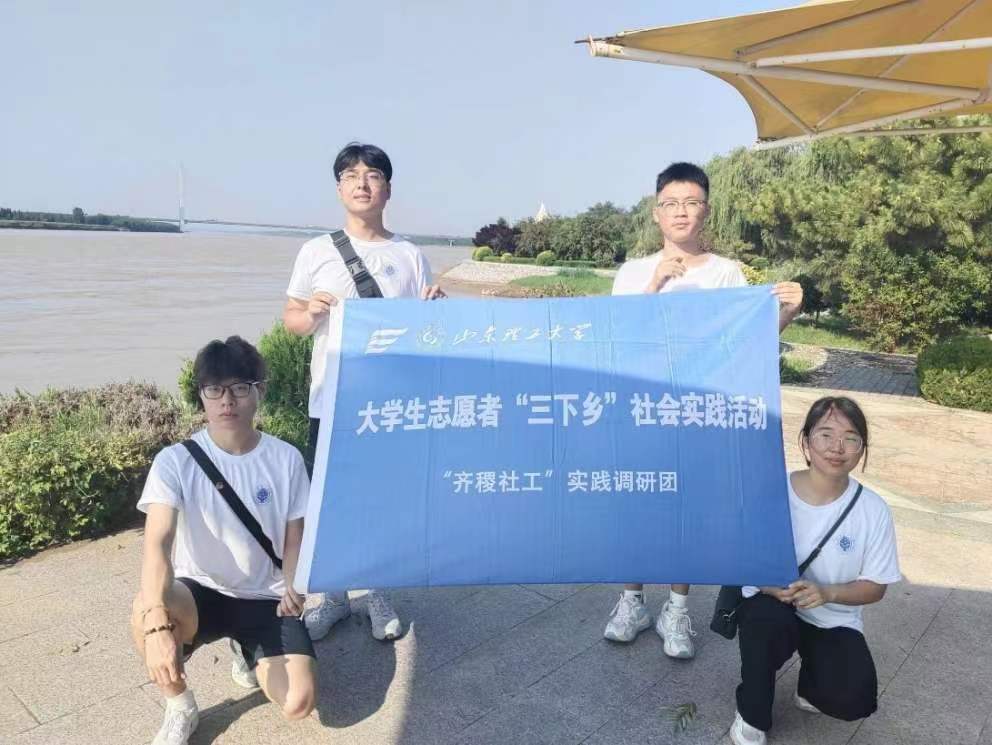

圖為實踐團成員合影

圖為實踐團成員于崔家莊合影

經過前期調研,實踐團成員了解到畢家莊位于鳳凰古城以東黃河灘區內,距縣城約1公里,是黃河灘區舊村臺改造提升村莊。實踐團向村民咨詢得知村莊現有60余戶,共計200余人,全村共有耕地近300畝;小畢家莊與畢家莊鄰近,約有10余戶人口;崔家莊與兩村相鄰,約200余戶人口。

經畢家莊村民劉奶奶介紹為規避黃河洪水威脅,灘區民眾均筑高臺建房。一般房臺高出平地2~3m,特殊庭院高出4~5m。這種特殊的人造高臺,光照、熱量、通風、透光、耐澇、抗鹽堿能力等均比平地優越,有利于多種植物的生長發育。三地主要種植為玉米、小麥、花生等。果樹多種植蘋果、庭院葡萄等。劉奶奶還講到,目前村莊村臺改造已接近尾聲。在保留灘區老村臺原貌的基礎上,新工程對村臺進行了加固,把每家每戶的后房臺統一尺寸,外層利用水泥砌成一致形狀,內層利用原先的土堆,按照一定的間距,在屋臺上層種花、植樹。村民打理自家屋后的花草樹木,不僅將家“安安穩穩”的安在了村臺上,而且家里有了“后花園”。

圖為實踐團成員與劉奶奶交流村臺樣貌及用途

圖為畢家莊村臺建設樣貌

隨后,團隊成員到達東津渡遺址進行參觀。東津渡遺址位于畢家莊村南側黃河岸邊。東津渡廣場北邊建在黃河中的控導工程便是黃河棧橋,在這里實踐團成員親近黃河、遠觀大橋、探尋當年東津渡“津河環帶碧流長,舟子清晨渡口忙”的繁榮景象。

千里黃河灘,舊貌換新顏。黃河灘區舊村臺改造完成后村民的生活發生了天翻地覆的變化,祖祖輩輩為之奮斗的“安居”夢想終于在新時代得以實現。

圖為實踐團成員合影

時間:2023-07-11 作者:徐雅琳 來源:齊稷社工實踐調研團 關注:

- 黨建引領:湖州大學生探索“共富工坊”,解鎖鄉村振興的“共

- 湖師院人文學院“高質發展鄉村振興,共富工坊你我同行”浙江省鄉村共富工坊情況暑期調查調查團圍繞湖州安吉,探尋其中鄉村共富工坊建設

- 07-11

- “齊稷社工”深情回訪,喜看楊廟新變化

- 07-11

- 舊貌換新顏:山理學子赴舊村臺改造村莊進行實地調研

- 07-11

- 探訪四合紅色記憶,挖掘鄉村振興新路子

- 07-11

- 青春建功,實踐鑄魂——中南大學暑期實踐團與咸嘉湖社區聯合

- 為了讓更多兒童和青少年了解有關急救、自身安全的相關知識,增強安全意識和自救互救能力,降低事故傷亡的發生概率,本團隊計劃對兒童和

- 07-11

- 合工大赴延安三下鄉丨文化深呼吸,非遺零距離

- 為深入貫徹學習黨的二十大,推進新時代青年大學生文化自信自強建設,以青年作為弘揚中華優秀傳統文化的帶頭人和保護傳承非物質文化遺產

- 07-11

- 長安大學赴河南洛陽“共護非遺萬丈湖,同助百年鄉村夢”實踐

- 長安大學材料學院赴河南洛陽的"共護非遺萬丈湖,同助百年鄉村夢"暑期社會實踐隊將深入了解當地非遺文化和鄉村發展現狀。在出發前,實踐

- 07-11

- 長大學子三下鄉:深入中國唐三彩文化園,于實踐中感受非遺魅

- 長安大學材料學院赴河南洛陽的"共護非遺萬丈湖,同助百年鄉村夢"暑期社會實踐隊于2023年7月10日在中國唐三彩文化園進行了實踐調研。實

- 07-11

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺