多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

情系非遺,纏花走進江南

情系非遺,纏花走進江南

為了讓更多的江南人民了解纏花,認識非遺纏花真正的價值,同時吸收和創新纏花形式,推動非遺文化的發展,常州工學院外國語學院纏花閣—匠心拾遺實踐團隊走進了江南地區,開展了一系列的暑期實踐活動。2023年7月2日下午,實踐團隊來到了常州市著名歷史文化街—青果巷,這里彰顯江南色彩,匯聚大量江南人民,是宣傳非遺纏花的絕佳地點,也方便團隊從商品售價,景區產業鏈,以及文創產品形象設計等方面的方面深入調研,進一步激活非遺價值。

即使下午悶熱難耐,也抵擋不住團隊成員們實踐的熱情。在青果巷的門口,成員們早早來到實踐地點,將準備好的旗幟和橫幅展開,拍攝集體照片,暑期實踐拉開序幕。團隊成員們針對實踐的主題非遺纏花進行了熱烈的討論,纏花作為一種傳統的手藝,距今已有百年歷史,而存于民間的藏品少之又少,古老又傳統的藝術本身并不容易被人深入了解,團隊最首要的任務便是將纏花這一非遺手藝帶入到大眾視野中,做到宣傳和普及的效果。另一方面,團隊更要實地考察古色古韻的景區,從傳統與現代商業商品的碰撞中吸收經驗,學習和創新非遺纏花形式,讓纏花在新時代中更具備新的使命,碰撞出新的火花,為纏花的進一步發展提供新的思路,開辟新的途徑。

步入青果巷街區,人流如織,路過的每一寸目光都充滿了好奇。匠心拾遺團隊以此為契機,支起了纏花小攤位,擺放了各式各樣的纏花產品,為路過欣賞的群眾們進行介紹,并打造出爆款產品售賣給感興趣的人們,從賣出的數量可以看出非遺纏花受到了許多群眾喜愛,并且無論是老人還是小孩都愿意停下腳步去了解非遺纏花,尤其是一些對可見它具有廣闊的文化和市場價值。此外,實踐團隊還采訪了當地居民,積極地進行溝通,向土生土長的江南人們表達團隊的主題和想法,并發放了非遺相關調查問卷,讓他們對非遺纏花進行優劣反饋,收集群眾的意見,當地群眾紛紛表示支持非遺纏花的推廣。宣傳的同時,實踐團隊也沒有忘記創新和發展纏花這一目的。青果巷內商業店鋪林立,文化氣息中蘊含著現代的生機,讓人注意到,這里不乏傳統特色產品和文創產品,這些產品牢牢抓住了江南人民的心,并得以成功售賣,是非遺纏花需要借鑒的經驗,反思其形式是否單一、不夠滿足大眾現代審美風格,還是手工成本過高,導致群眾無法接受等問題。之后,團隊走訪了絲織品、常州梳篦、琉璃手工發簪等各個店鋪,每個成員都用紙筆或相機記錄下了其他傳統文化產品的獨特風格,對比著從各式各樣中找到共性,找到優勢,完善自身設計,推陳出新,為纏花產品注入新鮮力量,從而為非遺纏花的后續活動提供幫助。

另外,每位團隊成員都在網上購買了一套非遺纏花材料包,結合各大網站教程及專業人士的指導,成員們用雙手去體驗纏花的制作樂趣,掌握了纏花相關制作步驟及技巧,仿照樣品制作了一些纏花。在此基礎上,團隊成員們提出參考熱門IP著手設計衍生產品的想法,也有了一些不同的方向和思考,非遺纏花的創新門徑眾多,實現方式也多樣,不可拘泥常規,也要將受眾從傳統文化愛好者擴展到各領域群眾,帶領更多的人真正去探尋非遺纏花魅力。未來團隊還會加大力度宣傳纏花,拍攝并制作出更具創意的纏花宣傳片,打造和營銷好非遺纏花獨特的文創形象,讓非遺纏花走進江南千家萬戶,走進人們日常生活。

立于新時代,文化自信不可少,非物質遺產蘊含著眾多文化基因,是中華民族生生不息的文化記憶,也是中華兒女智慧的結晶。非遺作品是勞動人民的心血,是一份熱愛和堅持,非遺文化在今天已經成為了文化發展進步的重要部分,傳承和發揚非遺是每個人的責任,提升人民群眾非物質遺產的保護意識,賡續歷史文脈,刻不容緩,匠心拾遺實踐團隊將攜手守護中華民族文化瑰寶,助力非遺散發文化光彩,推動非遺“飛入尋常百姓家”。

時間:2023-07-07 作者:蔡心程 來源:蔡心程 關注:

- 上好生命必修課,急救科普護成長

- 07-07

- 黨史在心中,從娃娃抓起。

- 三下鄉團隊與宜陽縣幼兒園聯合對小朋友進行黨史宣傳教育

- 07-07

- 追憶王稼祥,重溫二十大:緬懷先輩,傳承紅色基因

- 安徽師大經管學院職業規劃與發展協會“微經濟·微人物”特色小鎮賦能鄉村振興暑期社會實踐調研團隊涇縣分隊于2023年7月1號同桃花潭鎮團

- 07-07

- 學黨史,用青春演繹未來。

- 三下鄉團隊參觀中共洛陽組紀念館

- 07-07

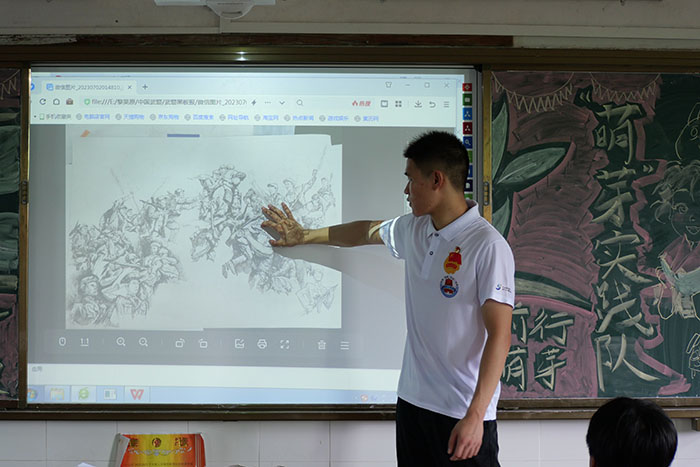

- “開學”第一課|退伍大學生化身班主任,引來同學們陣陣驚嘆

- “敬禮!"在吳川市塘綴鎮板橋上杭中學的課堂上,一聲軍令引來全班同學的歡呼。這是來自嶺南師范學院“萌芽”社會實踐隊的退伍大學生士兵

- 07-07

- 情系非遺,纏花走進江南

- 非遺纏花暑期實踐活動

- 07-07

- 江農學子“三下鄉” | 養老服務暖夕陽,暖意蘊藉雋永長

- 在現今社會中,養老問題一直是國家面臨的民生問題之一,為了弘揚中華民族尊老敬老的傳統美德,響應黨和國家對老有所養、老有所依、老有

- 07-07

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺