結伴前行|“盲盲”人海,你是我的眼~

目前,我國共有1700萬名視力殘障人士

每80個人中

就有一個是視力殘障人士

僅在南京

就有兩萬多名視力殘障人士

在國家免費申領的政策下

南京僅有5只導盲犬在服役

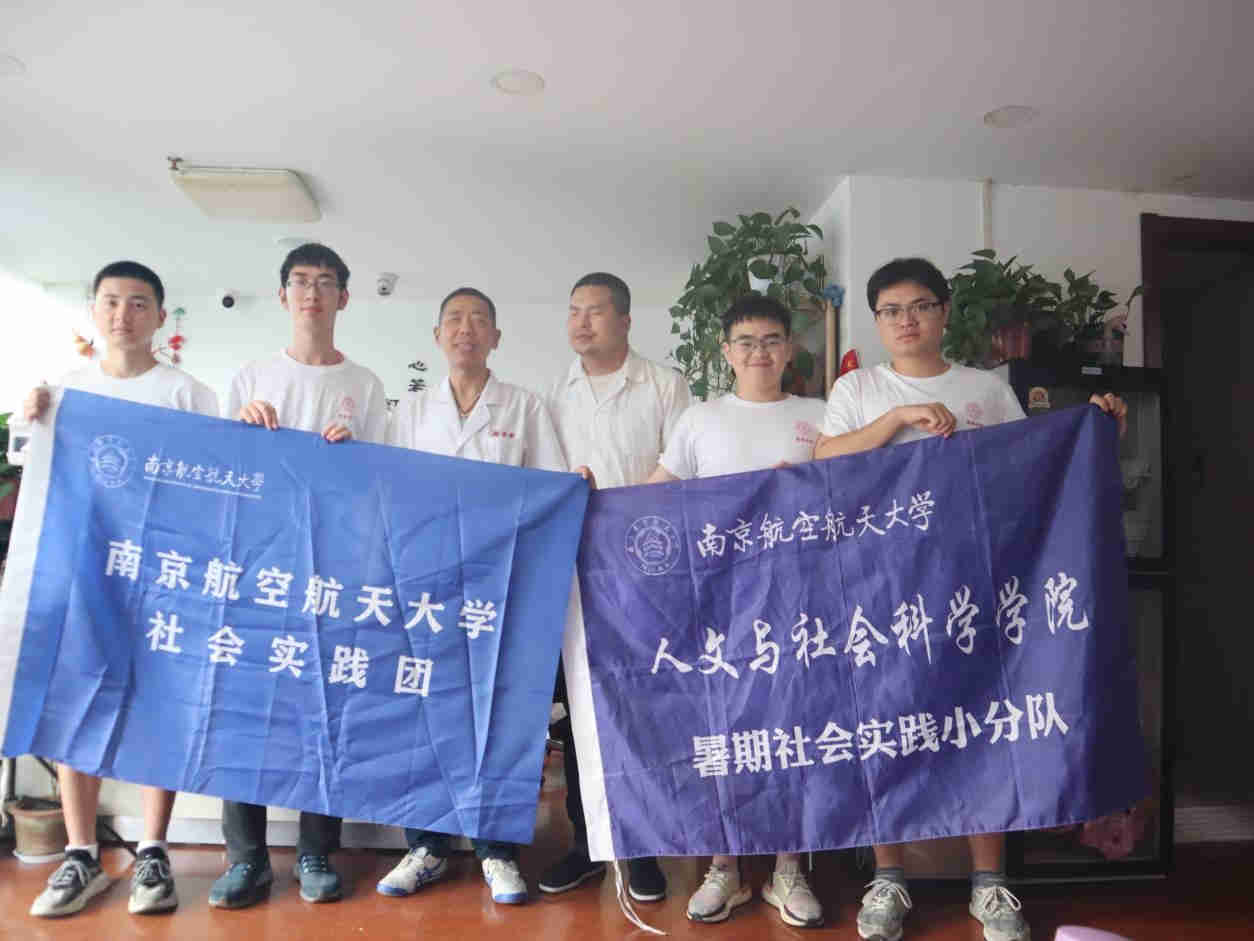

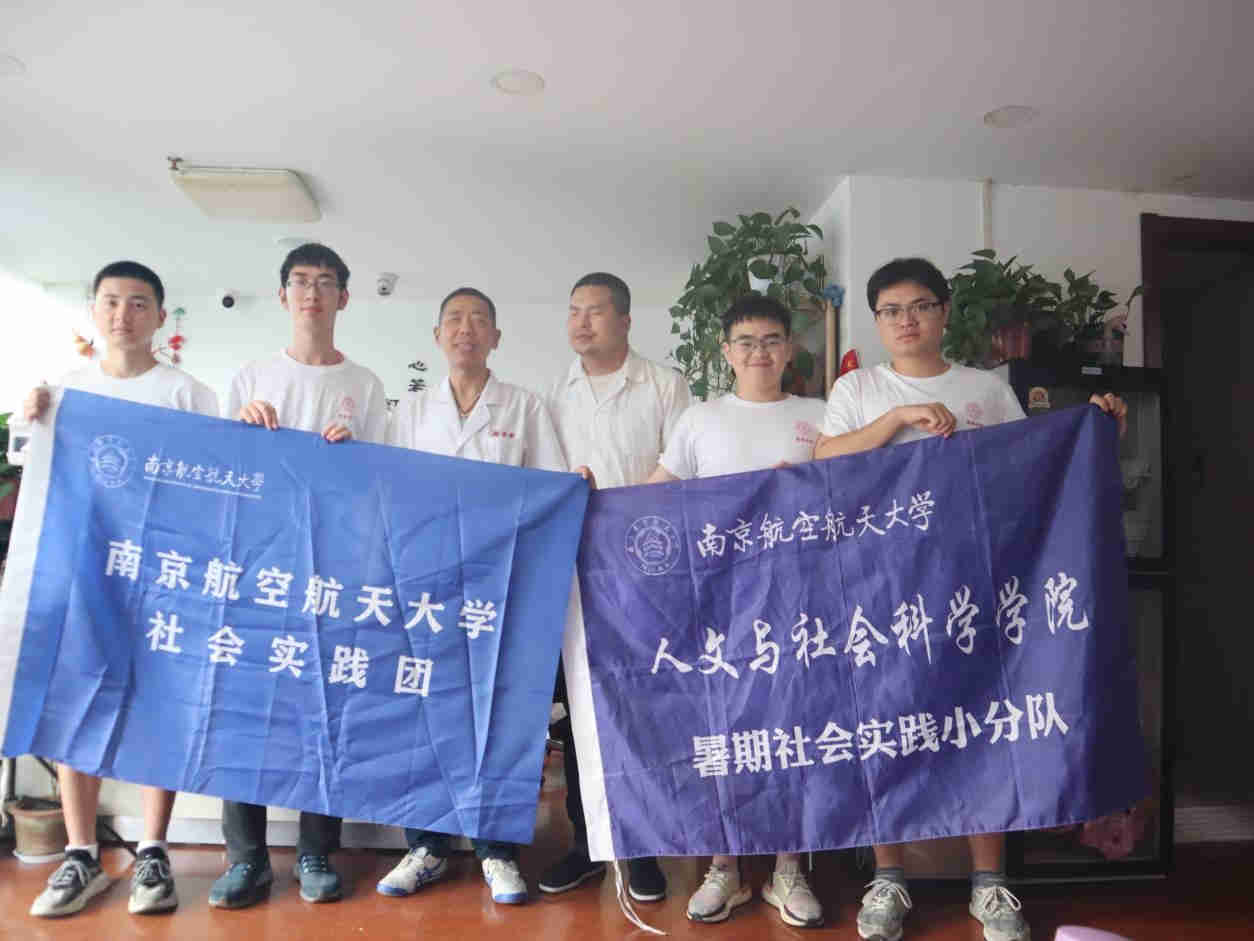

人文與社會科學學院

“該得(guide)dog!你是我的眼”

社會實踐團隊“結伴前行”

通過實地調研、半結構化訪談、問卷調查

深入盲人群體的日常生活

傾聽他們內心最真實的聲音

【發現:用腳步丈量實際】

團隊對南京城市步行道路的盲道狀況進行實地調查,用腳步丈量盲人群體所處的實際環境。調查地點涉及江寧區、雨花臺區、秦淮區三個行政區,賽虹橋街道、秣陵街道、雨花街道、秦淮街道等六個街道。調查發現,部分盲道的維護、使用情況不容樂觀,存在車輛亂放、“斷頭路”、有障礙物等問題。

實踐出真知,團隊成員面向南京市民(非盲人)線上發放問卷,獲得社會公眾對視力殘障人士、無障礙物理環境等的認知。結合調查實際,聯系課堂理論,針對城市無障礙設施管理不善的問題,團隊成員提出“盲道負責制”、“提高盲道知識普及度”等建議。

【傾聽:用訪談記錄過往】

認真傾聽,走進內心。團隊成員訪談了學校附近的一位盲人按摩師傅。訪談中,盲人按摩師傅通過一門手藝來實現自力更生的精神讓團隊成員倍受觸動。即使覺得生活有無奈、有遺憾,盲人按摩師傅仍樂觀地期待盲人群體未來所處的社會環境可以有所改善。相關的法律法規、政策制度保障,盲人群體的教育、就業、文化體育生活等,無障礙文明環境的建設任重且道遠。

團隊成員還采訪了江北新區盲人協會的張呂平主席。張主席長年活躍在視力殘障人士的相關活動中,為維護盲人群體權益、推動盲人群體事業發展做出了許多有益的貢獻。張主席向團隊成員介紹了國際上有關盲人群體的最新科技進展,他表示,科技不僅改變了人類的生活,還給了社會弱勢群體尊嚴。但盲人群體當前仍面臨無障礙設施不完善的困境,需要社會層面給予更多關注,他希望能有越來越多的青年學生來關注、關心社會上的弱勢群體,并利用所學來解決弱勢群體所面臨的社會問題。

經張主席引薦,團隊成員聯系到了南京市五條導盲犬之一Bingo的主人——靜姐。靜姐提到,Bingo從一開始被公共交通拒絕,到現在不僅能保護她的出行安全,還能讓更多人了解盲人群體的需求,這是一個非常積極的變化。導盲犬被接納和善待,標志著社會文明的進步。但仍有一些公共場所不允許盲人群體攜帶導盲犬入內,將導盲犬視為普通寵物犬,做出圍觀、喂食、撫摸、呼喚等行為,干擾導盲犬正常工作。

在與靜姐的交流中,團隊成員不僅感受到了主人和導盲犬之間的情誼,還有對生活的樂觀態度和勇氣。Bingo給她的生活帶來了溫馨和快樂,保留了她最基本的尊嚴,就像是家人一樣的存在。靜姐和Bingo的經歷讓團隊成員意識到社會責任的重要性,身為人文社科專業的學生,表示今后要提高對社會話題的關注度和敏感度,用專業知識指導實際行動,用實際踐行青年擔當與使命。

【感悟:用希冀寄托未來】

有了光亮,才有對世界的溫度;有了眼睛,才有對光亮的感知。可這個世界對有些人來說,總歸是黑暗的,“心明眼亮”對有些人來說就是不可得的奢侈。并且調查顯示近2/3的盲人都是后天致盲,當眼中的繽紛幻化成黑暗,能重新熱愛生活的都是英雄。在這短短的日子里,震撼真的不少,我們通過問卷調查、實地調研、結構訪談等等方式力求能夠深入盲人群體,去真正傾聽盲人群體心底最真實的聲音。或許我們作為大學生,作為一個短期的社會實踐,我們能做的、我們能夠改變的真的很少,但這個社會總得有人去關注他們、去關注這些盲人朋友,這才是我們實踐的意義。給予每一個群體生存的尊嚴,是社會文明的標志。對特殊群體的關懷,應該事關我們每一個人。

——團隊成員 王蔚

“沒有調查就沒有發言權”,毛主席曾在上世紀三十年代就告誡人們不得陷于教條主義,無論學習還是工作都應該實打實地接觸現實情境,采訪中我也深刻意識到了這一點。盲人真正的需求是在實踐中才有可能把握的,而不是臆想得來的,引導盲人行走時要注意什么?盲道需要依照什么標準建造才能符合盲人的需求?盲人真的需要導盲犬嗎?這些問題只有實際地摸排調查才能有所把握,否則我們就成了盲人摸象里的盲人了。概而言之,盲人群體不僅需要物質上的幫助,科技的進步,他們還需要精神上的尊重,這需要我們用多樣的形式加強宣傳,以便讓更多人了解與盲人交流時的規則,讓盲人生活在一個更加友好、“光明”的世界里。

——團隊成員 劉帆

給予每一個群體生存的尊嚴

是社會文明的標志

對特殊群體的關懷

事關每一個人

關注社會弱勢群體

推送社會和諧發展

愛,永遠在

每80個人中

就有一個是視力殘障人士

僅在南京

就有兩萬多名視力殘障人士

在國家免費申領的政策下

南京僅有5只導盲犬在服役

人文與社會科學學院

“該得(guide)dog!你是我的眼”

社會實踐團隊“結伴前行”

通過實地調研、半結構化訪談、問卷調查

深入盲人群體的日常生活

傾聽他們內心最真實的聲音

【發現:用腳步丈量實際】

團隊對南京城市步行道路的盲道狀況進行實地調查,用腳步丈量盲人群體所處的實際環境。調查地點涉及江寧區、雨花臺區、秦淮區三個行政區,賽虹橋街道、秣陵街道、雨花街道、秦淮街道等六個街道。調查發現,部分盲道的維護、使用情況不容樂觀,存在車輛亂放、“斷頭路”、有障礙物等問題。

實踐出真知,團隊成員面向南京市民(非盲人)線上發放問卷,獲得社會公眾對視力殘障人士、無障礙物理環境等的認知。結合調查實際,聯系課堂理論,針對城市無障礙設施管理不善的問題,團隊成員提出“盲道負責制”、“提高盲道知識普及度”等建議。

【傾聽:用訪談記錄過往】

認真傾聽,走進內心。團隊成員訪談了學校附近的一位盲人按摩師傅。訪談中,盲人按摩師傅通過一門手藝來實現自力更生的精神讓團隊成員倍受觸動。即使覺得生活有無奈、有遺憾,盲人按摩師傅仍樂觀地期待盲人群體未來所處的社會環境可以有所改善。相關的法律法規、政策制度保障,盲人群體的教育、就業、文化體育生活等,無障礙文明環境的建設任重且道遠。

團隊成員還采訪了江北新區盲人協會的張呂平主席。張主席長年活躍在視力殘障人士的相關活動中,為維護盲人群體權益、推動盲人群體事業發展做出了許多有益的貢獻。張主席向團隊成員介紹了國際上有關盲人群體的最新科技進展,他表示,科技不僅改變了人類的生活,還給了社會弱勢群體尊嚴。但盲人群體當前仍面臨無障礙設施不完善的困境,需要社會層面給予更多關注,他希望能有越來越多的青年學生來關注、關心社會上的弱勢群體,并利用所學來解決弱勢群體所面臨的社會問題。

經張主席引薦,團隊成員聯系到了南京市五條導盲犬之一Bingo的主人——靜姐。靜姐提到,Bingo從一開始被公共交通拒絕,到現在不僅能保護她的出行安全,還能讓更多人了解盲人群體的需求,這是一個非常積極的變化。導盲犬被接納和善待,標志著社會文明的進步。但仍有一些公共場所不允許盲人群體攜帶導盲犬入內,將導盲犬視為普通寵物犬,做出圍觀、喂食、撫摸、呼喚等行為,干擾導盲犬正常工作。

在與靜姐的交流中,團隊成員不僅感受到了主人和導盲犬之間的情誼,還有對生活的樂觀態度和勇氣。Bingo給她的生活帶來了溫馨和快樂,保留了她最基本的尊嚴,就像是家人一樣的存在。靜姐和Bingo的經歷讓團隊成員意識到社會責任的重要性,身為人文社科專業的學生,表示今后要提高對社會話題的關注度和敏感度,用專業知識指導實際行動,用實際踐行青年擔當與使命。

【感悟:用希冀寄托未來】

有了光亮,才有對世界的溫度;有了眼睛,才有對光亮的感知。可這個世界對有些人來說,總歸是黑暗的,“心明眼亮”對有些人來說就是不可得的奢侈。并且調查顯示近2/3的盲人都是后天致盲,當眼中的繽紛幻化成黑暗,能重新熱愛生活的都是英雄。在這短短的日子里,震撼真的不少,我們通過問卷調查、實地調研、結構訪談等等方式力求能夠深入盲人群體,去真正傾聽盲人群體心底最真實的聲音。或許我們作為大學生,作為一個短期的社會實踐,我們能做的、我們能夠改變的真的很少,但這個社會總得有人去關注他們、去關注這些盲人朋友,這才是我們實踐的意義。給予每一個群體生存的尊嚴,是社會文明的標志。對特殊群體的關懷,應該事關我們每一個人。

——團隊成員 王蔚

“沒有調查就沒有發言權”,毛主席曾在上世紀三十年代就告誡人們不得陷于教條主義,無論學習還是工作都應該實打實地接觸現實情境,采訪中我也深刻意識到了這一點。盲人真正的需求是在實踐中才有可能把握的,而不是臆想得來的,引導盲人行走時要注意什么?盲道需要依照什么標準建造才能符合盲人的需求?盲人真的需要導盲犬嗎?這些問題只有實際地摸排調查才能有所把握,否則我們就成了盲人摸象里的盲人了。概而言之,盲人群體不僅需要物質上的幫助,科技的進步,他們還需要精神上的尊重,這需要我們用多樣的形式加強宣傳,以便讓更多人了解與盲人交流時的規則,讓盲人生活在一個更加友好、“光明”的世界里。

——團隊成員 劉帆

給予每一個群體生存的尊嚴

是社會文明的標志

對特殊群體的關懷

事關每一個人

關注社會弱勢群體

推送社會和諧發展

愛,永遠在

時間:2022-09-04 作者:王蔚 李方方 來源:南京航空航天大學 關注:

- 山東大學“尋綠踐行”調研團-煙臺萊州調研

- 為了更好地了解我們居住的生態環境和可持續發展和針對這次的社會實踐調查中,根據調查報告的對象的研究,我就萊州的農村生態環境與可持

- 09-04

- 南京航空航天大學暑期社會實踐 | “投身支教,磨練自我”

- 早在七月中旬,在確立實踐主題和目標后,“投身支教,磨練自我”小隊積極聯系本次支教中學的老師,并成功邀請到四位自愿參與本次補習的

- 09-04

- 學習百年黨史 建設紅色湛江

- 為了喜迎黨的二十大勝利召開,全面貫徹落實習近平總書記關于加強思政課建設、加強和改進學校思想政治工作的重要講話精神,在社會大課堂

- 09-04

- 蘇州大學學子三下鄉:情牽故土,薪火相傳

- 百年華誕,為響應“青春心向黨,喜迎二十大”的號召,銘記英烈事跡,傳承英烈精神,蘇州大學“一任風和雨,應有香如故”——龍城英烈“

- 09-04

- 結伴前行|“盲盲”人海,你是我的眼~

- 南京航空航天大學人文與社會科學學院“該得(guide)dog!你是我的眼”社會實踐團隊在“結伴前行”項目的支持下希望能夠真正走進盲人群

- 09-04

- 探先輩足跡,傳紅色基因

- 為深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實習近平總書記在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上重要講話精神,深

- 09-04

- 漢師丹江口校區學子:推頌百年偉業,圓夢時代新篇

- 09-04

- 廣財學子三下鄉:青梅長青,助力鄉村產業振興

- 09-04

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534