多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

尋韻昆曲探源正儀 以戲育人助力傳承

發布時間:2025-06-25 閱讀: 一鍵復制網址

6月23日,浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團走入昆山戲曲博物館所在地——正儀老街。近年來,昆山市政府大力開展"昆曲回老家"工程,出臺《昆山市昆曲品牌提升三年行動計劃》,探尋“讓昆曲回家,讓昆美綻放,讓小鎮長興”的發展路徑。在實踐團實地走訪正儀老街的過程中發現,要讓這一古老藝術真正“回家”,仍面臨著雙重現實挑戰。

第一個挑戰是昆曲文化生態的傳承斷層。

正儀老街作為昆曲發源地,當地居民們對昆曲的認知度普遍有限。實踐團走訪過程中,受采訪的餛飩店老奶奶說“自己喜歡看昆曲,但老街中卻找不到班子。”土生土長的大爺坦言“自己在小鎮從小就沒怎么接觸昆曲”,甚至常來蘇州的游客老爺爺也表示“昆曲是在最近十幾年才被重新提起,他以前并沒有過多了解過昆曲,且自身對于昆曲不太感興趣。老一輩昆曲傳承人大多已經離世”。這些現象折射出老街昆曲傳承的雙重困境:民間演出團體的缺位與代際傳承鏈條的斷裂,讓文化基因難以融入日常生活場景。

其次便是文化空間與生活場域的割裂。

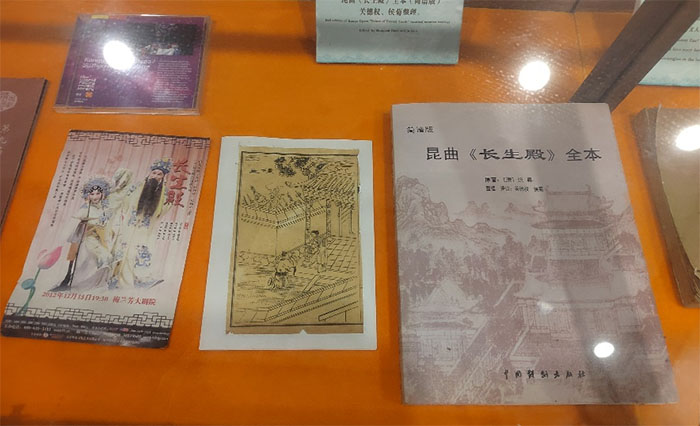

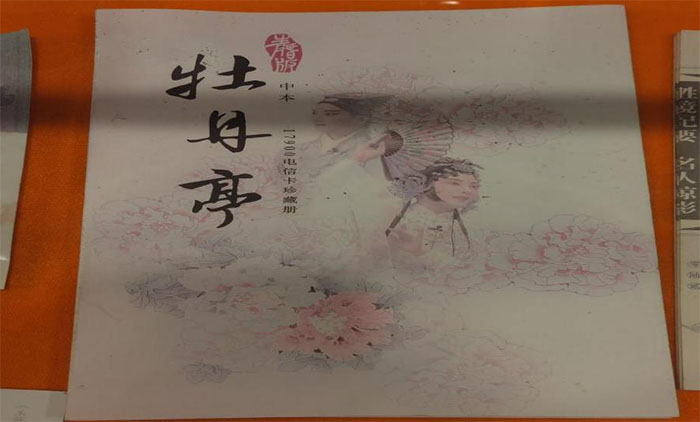

實踐團注意到,老街現有的昆曲文化載體與居民日常生活存在一定距離。盡管“昆曲小鎮”標識隨處可見,但居民日常接觸的昆曲元素較為有限。昆山百戲博物館獨立于正儀老街生活圈外,以至于居民日常生活與昆曲的交集有限,游客們也很難在老街中感受到昆曲文化。在昆山戲曲博物館中,接受采訪的游客表示只知道附近的昆山戲曲博物館,卻不知道正儀老街與昆曲的淵源。

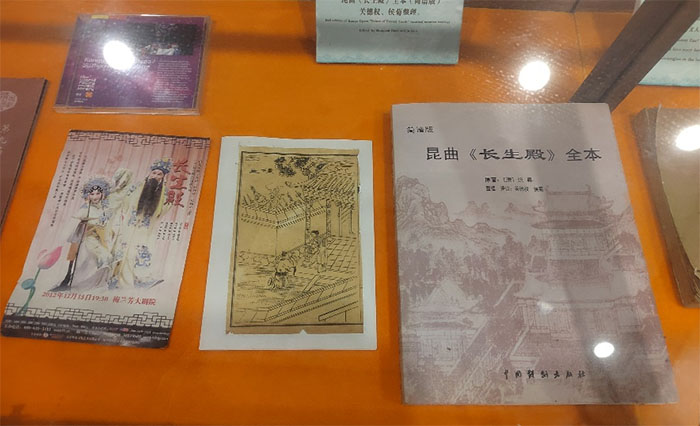

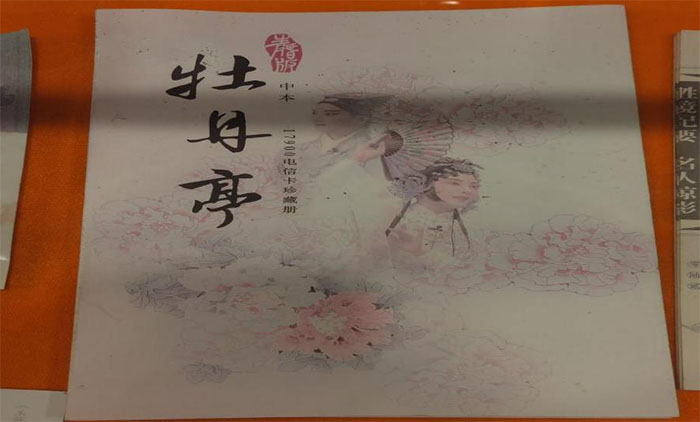

在走訪昆曲主題餐廳時,成員們發現當地珍藏的昆曲文獻和道具,但平時少有居民專程前來參觀。實踐團成員小李建議:“如果能把這些展品搬到社區活動中心,讓居民遛彎時就能駐足觀賞,效果可能會更好。”

昆山文旅部門同樣也注意到正儀老街存在的可改進之處,正將“增強居民對昆曲的理解和參與度,擴大傳統昆曲的影響半徑”作為轉化文化遺產為社區可持續發展動力的核心策略。正儀老街的復興既需要政策引導,也需通過戲劇教育實現昆劇的活態傳承。本實踐團隊將緊扣政策導向,持續深入地方調研,以青春力量搭建文化橋梁,助力實現“昆曲回歸,戲曲育人,小鎮繁榮”的發展愿景,讓昆曲在發源地煥發新生機。。

昆山文旅部門同樣也注意到正儀老街存在的可改進之處,正將“增強居民對昆曲的理解和參與度,擴大傳統昆曲的影響半徑”作為轉化文化遺產為社區可持續發展動力的核心策略。正儀老街的復興既需要政策引導,也需通過戲劇教育實現昆劇的活態傳承。本實踐團隊將緊扣政策導向,持續深入地方調研,以青春力量搭建文化橋梁,助力實現“昆曲回歸,戲曲育人,小鎮繁榮”的發展愿景,讓昆曲在發源地煥發新生機。。

正儀老街作為昆曲發源地,當地居民們對昆曲的認知度普遍有限。實踐團走訪過程中,受采訪的餛飩店老奶奶說“自己喜歡看昆曲,但老街中卻找不到班子。”土生土長的大爺坦言“自己在小鎮從小就沒怎么接觸昆曲”,甚至常來蘇州的游客老爺爺也表示“昆曲是在最近十幾年才被重新提起,他以前并沒有過多了解過昆曲,且自身對于昆曲不太感興趣。老一輩昆曲傳承人大多已經離世”。這些現象折射出老街昆曲傳承的雙重困境:民間演出團體的缺位與代際傳承鏈條的斷裂,讓文化基因難以融入日常生活場景。

實踐團注意到,老街現有的昆曲文化載體與居民日常生活存在一定距離。盡管“昆曲小鎮”標識隨處可見,但居民日常接觸的昆曲元素較為有限。昆山百戲博物館獨立于正儀老街生活圈外,以至于居民日常生活與昆曲的交集有限,游客們也很難在老街中感受到昆曲文化。在昆山戲曲博物館中,接受采訪的游客表示只知道附近的昆山戲曲博物館,卻不知道正儀老街與昆曲的淵源。

作者:金言、曾煜鑫、尹騫翊、蔣夢婷 來源:浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團

掃一掃 分享悅讀

- 尋韻昆曲探源正儀 以戲育人助力傳承

- 6月23日,浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團走入昆山戲曲博物館所在地——正儀老街。

- 06-25

- 南昌工學院舉行2025年暑期社會實踐活動出征儀式

- 6月23日,南昌工學院在民族活動中心隆重舉行南昌工學院2025年暑期社會實踐活動

- 06-25

- 警民聯動譜新篇,青春力量祝平安

- 隨著暑期的到來,豫北醫學院精城書院學子以實際行動搭建起警民協同的堅實橋梁,為守護群眾安全、傳遞社會溫暖貢獻青春力量。

- 06-25

- 社區垃圾分類宣傳社會實踐報告

- 06-24

- 青春護航,警民同行

- 06-24

- 青春“荔”志,廣科旅院青年繪就八甲振興新畫卷——廣東科學技術職業學院旅游學院赴斗門區八甲村

- 6月22日,廣東科學技術職業學院旅游學院“鄉鏈文旅,筑夢八甲”三下鄉暨青年大學生“百千萬工程”突擊隊在村委梁漫麗的帶領下,走進斗

- 06-24

- 投身暑期實踐,展現泰院擔當——泰州學院學子用行動詮釋青春意義

- 暑期,是泰州學院學子走出校園、走進社會,在實踐中錘煉自我的寶貴時光。

- 06-24

- 青春筑夢,實踐啟航——泰州學院學子開啟暑期實踐新征程

- 盛夏的陽光灑在泰州學院的校園,也點燃了學子們投身暑期社會實踐的熱情。

- 06-24

-

大學生三下鄉投稿平臺