多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

理性與個性的交響:解碼當代大學生消費密碼

發布時間:2025-02-28 閱讀: 一鍵復制網址

理性與個性的交響:解碼當代大學生消費密碼

在校園快遞站日均千件的包裹流轉中,在二手平臺每分鐘達成的交易里,當代大學生正用獨特的消費語言重構著價值坐標系。這代成長于物質豐裕與數字浪潮中的年輕人,將實用主義與個性表達編織成全新的消費哲學。他們左手握著精打細算的“計算器”,熟練使用比價軟件、拼單社群和滿減公式,將一杯奶茶錢拆解出三重消費滿足:某高校調研顯示,78%的學生會為5元差價切換三個購物平臺。右手卻為興趣信仰“燒錢”,漢服社成員愿花半月生活費定制繡花馬面裙,電競愛好者豪擲千元購買皮膚,這種看似矛盾的消費邏輯,實則是Z世代對“錢要花在刀刃上”的個性化解構。

宿舍樓下的“畢業季跳蚤市場”與手機里的閑魚APP,構成了物質循環的雙通道。2023年高校二手交易數據顯示,教材、數碼產品流轉率同比提升40%,00后更發明出“以物換物”盲盒玩法。這種既環保又精明的消費模式,使“閑置不是廢品”的觀念深入人心,某大學生創立的課本共享平臺已覆蓋全國30所高校。

當70后執著于商品所有權,這屆年輕人更愿為體驗氪金。他們省吃儉用三個月,只為赴一場音樂節;把每日餐費壓縮20元,卻定期購買知識付費課程。這種“物質極簡,精神豐盈”的傾向,催生出校園周邊游、自習咖啡館等新業態。某旅行社團開發的“城市探索計劃”,通過打卡老街區手工藝作坊,半年吸引超5000名學生參與。

從“炫耀性消費”到“意義型消費”,大學生的錢包早已超越單純購物行為,演變為構建身份認同、參與社會創新的媒介。這種消費觀的進化,既折射出數字經濟時代的生存智慧,也暗藏著年輕一代重構商業倫理的野心。當他們的消費選擇開始影響企業產品設計、推動商業模式變革,一幅由00后主導的新消費圖景正徐徐展開。

作者:周泰,朱芳慶,徐張宇 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 科技改變生活

- 02-28

- 砥礪奮進譜新篇:中國近兩年發展成就巡禮

- 02-28

- 理性與個性的交響:解碼當代大學生消費密碼

- 02-28

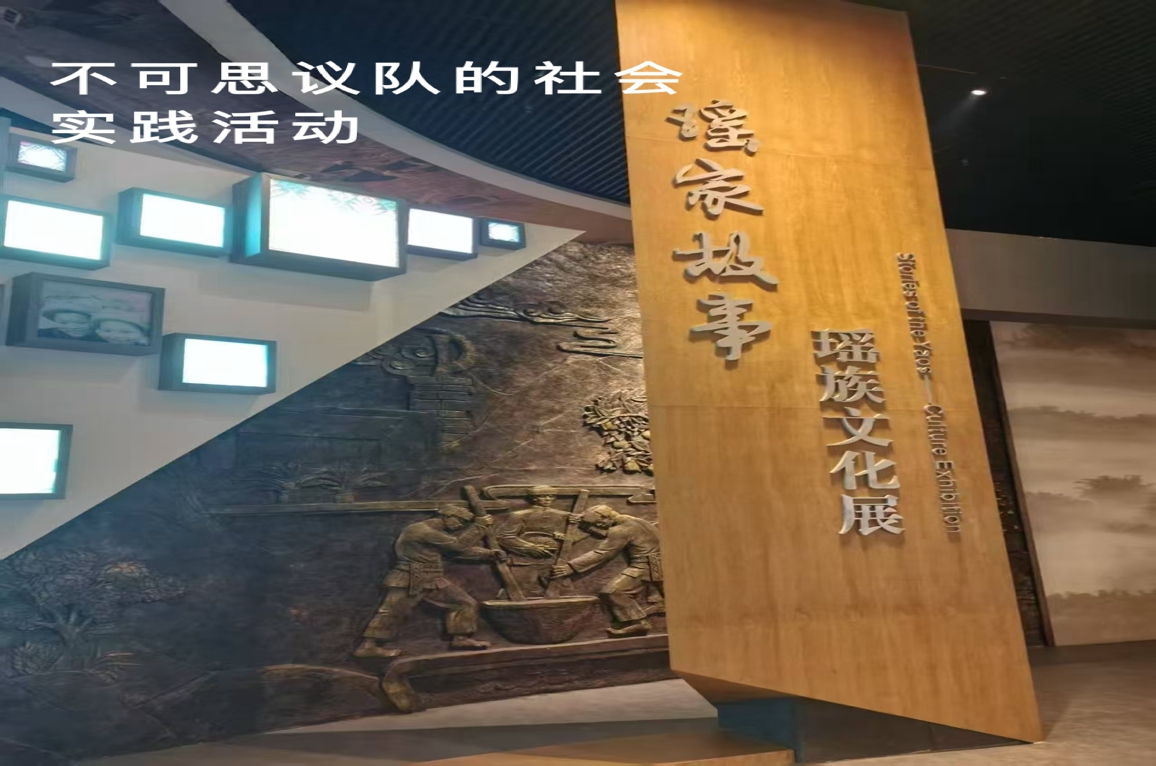

- 不可思議團隊到廣西桂林恭城瑤族開展社會實踐調研

- 為助力民族文化傳承,廣西師范大學“不可思議隊”于2025年1月9日走進桂林恭城瑤鄉,開展深度社會文化調研。團隊通過走訪瑤族博物館、對

- 02-28

- “皖夢相隨,情系山海”宣講團圓滿完成回校宣講活動

- 回校宣講活動

- 02-27

- 鹽城市非物質文化遺產與研學旅游融合發展策略研究

- 鹽城作為海鹽文化的發源地,擁有悠久的歷史與豐富的非物質文化遺產。隨著非遺保護與傳承工作的不斷推進,鹽城的非遺文化逐漸成為吸引游

- 02-27

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺