多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

刻痕銘記歲月,道韻傳承千秋

發(fā)布時間:2024-07-23 關(guān)注: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

(通訊員:吳麗)2024年7月7日至9日,伴隨著夏日的蟬鳴與稻香,貴州大學(xué)文學(xué)院“尋脈非遺”三下鄉(xiāng)社會實踐隊滿懷著激情來到貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣,探尋苗族非遺文化“刻道”的足跡。

“刻道”(kheik det),在苗族語中意為“開親歌”,是流行于貴州施秉縣境內(nèi)的一種酒歌文化,是苗族人民刻木記事的方法,主要以記錄苗族開親古歌為內(nèi)容。為了深入了解“刻道”,更好傳承與保護(hù)“刻道”文化,2024年7月7日,實踐隊成員抵達(dá)施秉縣楊柳塘鎮(zhèn),這里是非遺文化“刻道”傳播的中心。在楊柳塘鎮(zhèn),實踐隊成員對路人進(jìn)行隨機采訪,其中一位出租車司機表示“這里的人都知道刻道”。

7月8日,我們有幸聯(lián)系到了國家級非遺傳承人吳通賢,在與吳通賢老師的深入交流中,實踐隊成員深深被“刻道”文化的魅力所吸引,也為吳通賢老師幾十年來的堅守與熱愛而感動。他的父親是當(dāng)?shù)赜忻母鑾煟瑥男《δ咳荆箙峭ㄙt種下了熱愛的種子,一唱便唱了將近70年。

吳通賢將生命奉獻(xiàn)給“刻道”,致力于刻道文化的傳承。他每年都會將“刻道”帶進(jìn)校園,向中小學(xué)學(xué)生講解、傳播“刻道”文化。每年8月至9月,吳通賢都會在刻道館開展為期一個月的教學(xué)活動。活動面向所有群體,但參與群體以小學(xué)生為主。吳通賢表示:“文化傳承在路上,首先要從小娃娃抓起。”通過這一活動,“刻道”文化的種子播撒在小學(xué)生的心中,“刻道”文化的傳承路越走越光明。

令人惋惜的是,即使有學(xué)習(xí)“刻道”的機會,但學(xué)習(xí)時間不足,不夠集中、學(xué)生興致低迷,難以長期保持都成為了“刻道”傳播的困難。吳通賢是第十二代傳承人,他表示,傳承人面臨著老齡化的問題,培養(yǎng)新一代的“刻道”文化傳承人是傳承工作中的重要一步。

吳通賢的徒弟,吳邦艷,便是新一代傳承人的代表。同日,實踐隊成員有幸拜訪到了吳邦艷。吳邦艷更加關(guān)注“刻道”文化在傳承方式上的創(chuàng)新,她指出:“文化傳承必須與時俱進(jìn),落后于時代的必將被時代洪流吞沒。”施秉縣科技教育文化中心張勇主任同吳邦艷一樣,他們都致力于“刻道”文化的傳播。張主任表示:“現(xiàn)在的婚禮酒席,幾乎沒有人再以‘刻道’助興。目前,有關(guān)于“刻道”的歌唱比賽還比較多。”今后,他們也更愿意將“刻道”與互聯(lián)網(wǎng)、與其他產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,讓更多人看到、聽到“刻道”,讓“刻道”文化以更多樣的形式進(jìn)入大眾視角。

在州、縣的大力支持下,他們推出了與“刻道”相關(guān)的文化衫、練習(xí)本、紙巾盒、手提包等文創(chuàng)產(chǎn)品。形式多樣、款式新穎,吸引前來旅游的游客駐足,不僅推動了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,更將“刻道”文化傳播到世界各地。

在吳通賢、吳邦艷兩位老師和張勇主任的帶領(lǐng)下,實踐隊成員參觀了刻道館。管內(nèi)陳列著多種版本的“刻道”。在刻道館中央陳放著的,是施秉縣統(tǒng)一通用的版本。吳通賢老師為實踐隊成員講解了不同符號的意義,并演唱了其中一段。每根歌棒上刻有些橫七豎八的線條,一條就包含了上百行內(nèi)容,一根歌棒就記載了一萬多行的歌詞。吳通賢表示:“一根歌棒上的內(nèi)容唱三天三夜都唱不完。”

7月9日,實踐隊成員在楊柳塘鎮(zhèn)及施秉縣內(nèi)進(jìn)行實地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)路邊的路燈十分具有特色,每個路燈的燈柱被設(shè)計成歌棒的模樣,是施秉縣特有的文化風(fēng)景線。

此次調(diào)研活動,意義十分重大。實踐隊成員不僅對非遺文化“刻道”有了更加深刻、清晰、全面的認(rèn)識,而且為實踐隊成員日后在傳承和保護(hù)“刻道”文化的工作方面奠定了堅實的理論基礎(chǔ)和實踐基礎(chǔ)。非遺文化“刻道”在政府和傳承人的努力下,一步步走向更廣闊的舞臺。未來,我們相信“刻道”文化在新時代會更加耀眼,光彩奪目,為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。

“刻道”(kheik det),在苗族語中意為“開親歌”,是流行于貴州施秉縣境內(nèi)的一種酒歌文化,是苗族人民刻木記事的方法,主要以記錄苗族開親古歌為內(nèi)容。為了深入了解“刻道”,更好傳承與保護(hù)“刻道”文化,2024年7月7日,實踐隊成員抵達(dá)施秉縣楊柳塘鎮(zhèn),這里是非遺文化“刻道”傳播的中心。在楊柳塘鎮(zhèn),實踐隊成員對路人進(jìn)行隨機采訪,其中一位出租車司機表示“這里的人都知道刻道”。

7月8日,我們有幸聯(lián)系到了國家級非遺傳承人吳通賢,在與吳通賢老師的深入交流中,實踐隊成員深深被“刻道”文化的魅力所吸引,也為吳通賢老師幾十年來的堅守與熱愛而感動。他的父親是當(dāng)?shù)赜忻母鑾煟瑥男《δ咳荆箙峭ㄙt種下了熱愛的種子,一唱便唱了將近70年。

吳通賢將生命奉獻(xiàn)給“刻道”,致力于刻道文化的傳承。他每年都會將“刻道”帶進(jìn)校園,向中小學(xué)學(xué)生講解、傳播“刻道”文化。每年8月至9月,吳通賢都會在刻道館開展為期一個月的教學(xué)活動。活動面向所有群體,但參與群體以小學(xué)生為主。吳通賢表示:“文化傳承在路上,首先要從小娃娃抓起。”通過這一活動,“刻道”文化的種子播撒在小學(xué)生的心中,“刻道”文化的傳承路越走越光明。

(圖為實踐隊成員采訪吳通賢老師 孫嘉悅 攝)

令人惋惜的是,即使有學(xué)習(xí)“刻道”的機會,但學(xué)習(xí)時間不足,不夠集中、學(xué)生興致低迷,難以長期保持都成為了“刻道”傳播的困難。吳通賢是第十二代傳承人,他表示,傳承人面臨著老齡化的問題,培養(yǎng)新一代的“刻道”文化傳承人是傳承工作中的重要一步。

(圖為實踐隊成員與吳通賢老師與吳邦艷老師合影 孫嘉悅 攝)

吳通賢的徒弟,吳邦艷,便是新一代傳承人的代表。同日,實踐隊成員有幸拜訪到了吳邦艷。吳邦艷更加關(guān)注“刻道”文化在傳承方式上的創(chuàng)新,她指出:“文化傳承必須與時俱進(jìn),落后于時代的必將被時代洪流吞沒。”施秉縣科技教育文化中心張勇主任同吳邦艷一樣,他們都致力于“刻道”文化的傳播。張主任表示:“現(xiàn)在的婚禮酒席,幾乎沒有人再以‘刻道’助興。目前,有關(guān)于“刻道”的歌唱比賽還比較多。”今后,他們也更愿意將“刻道”與互聯(lián)網(wǎng)、與其他產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,讓更多人看到、聽到“刻道”,讓“刻道”文化以更多樣的形式進(jìn)入大眾視角。

(圖為實踐隊成員與吳邦艷老師、張勇主任采訪 孫嘉悅 攝)

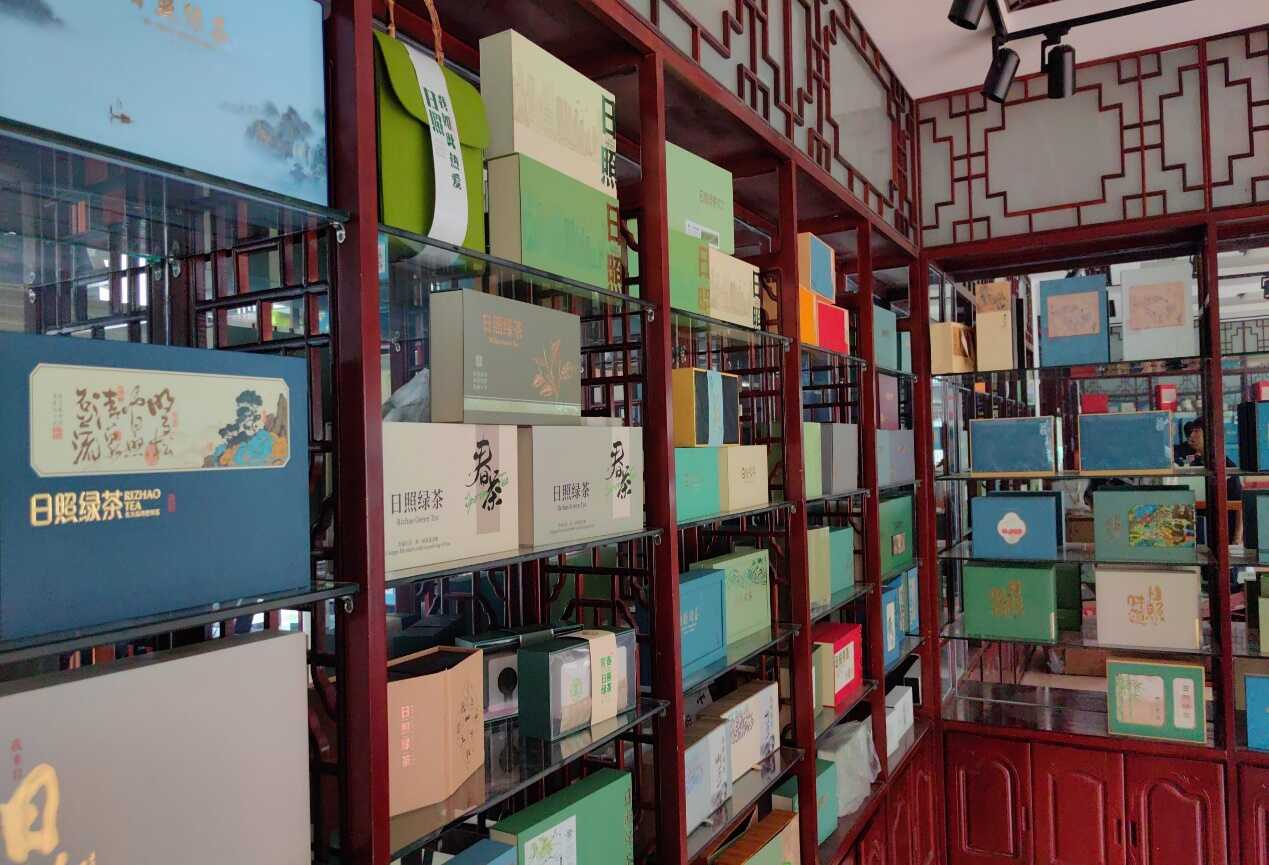

在州、縣的大力支持下,他們推出了與“刻道”相關(guān)的文化衫、練習(xí)本、紙巾盒、手提包等文創(chuàng)產(chǎn)品。形式多樣、款式新穎,吸引前來旅游的游客駐足,不僅推動了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,更將“刻道”文化傳播到世界各地。

在吳通賢、吳邦艷兩位老師和張勇主任的帶領(lǐng)下,實踐隊成員參觀了刻道館。管內(nèi)陳列著多種版本的“刻道”。在刻道館中央陳放著的,是施秉縣統(tǒng)一通用的版本。吳通賢老師為實踐隊成員講解了不同符號的意義,并演唱了其中一段。每根歌棒上刻有些橫七豎八的線條,一條就包含了上百行內(nèi)容,一根歌棒就記載了一萬多行的歌詞。吳通賢表示:“一根歌棒上的內(nèi)容唱三天三夜都唱不完。”

(圖為吳通賢老師帶領(lǐng)實踐隊成員參觀刻道館 孫嘉悅 攝)

7月9日,實踐隊成員在楊柳塘鎮(zhèn)及施秉縣內(nèi)進(jìn)行實地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)路邊的路燈十分具有特色,每個路燈的燈柱被設(shè)計成歌棒的模樣,是施秉縣特有的文化風(fēng)景線。

此次調(diào)研活動,意義十分重大。實踐隊成員不僅對非遺文化“刻道”有了更加深刻、清晰、全面的認(rèn)識,而且為實踐隊成員日后在傳承和保護(hù)“刻道”文化的工作方面奠定了堅實的理論基礎(chǔ)和實踐基礎(chǔ)。非遺文化“刻道”在政府和傳承人的努力下,一步步走向更廣闊的舞臺。未來,我們相信“刻道”文化在新時代會更加耀眼,光彩奪目,為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。

作者:吳麗 來源:吳麗

- 刻痕銘記歲月,道韻傳承千秋

- 2024年7月7日至9日,伴隨著夏日的蟬鳴與稻香,貴州大學(xué)文學(xué)院“尋脈非遺”三下鄉(xiāng)社會實踐隊滿懷著激情來到貴州省黔東南苗族侗族自治州

- 07-23

- 【管理學(xué)院暑假社會實踐】國策扶植茶韻長,文化深耕茗香揚

- 曲阜師范大學(xué)管理學(xué)院茶韻鎏金實踐隊進(jìn)行有關(guān)茶文化的暑假社會實踐

- 07-23

- 千年土陶映初心,鄉(xiāng)村振興譜新篇

- 07-23

- 探尋紅色足跡,助力鄉(xiāng)村振興

- 合肥工業(yè)大學(xué)“三下鄉(xiāng)”暑期社會實踐團(tuán)隊于2024年7月12日-15日在宣城市孫埠鎮(zhèn)開展活動,探索紅色歷史,助力鄉(xiāng)村振興。

- 07-23

- 合工大學(xué)子三下鄉(xiāng):紅色印記映心田,青春力量續(xù)華章

- 合肥工業(yè)大學(xué)師生走進(jìn)孫埠鎮(zhèn),通過紅色教育和社會實踐,汲取歷史力量,激發(fā)青春擔(dān)當(dāng),續(xù)寫時代華章。

- 07-23

- 走進(jìn)桐城市烈士陵園,重溫紅色記憶

- 淮北師范大學(xué)“紅色基因深植八皖,奮進(jìn)五年再啟新篇”點亮八皖實踐團(tuán)的志愿者們來到這里,進(jìn)行了深入的革命傳統(tǒng)教育活動。

- 07-23

- 紅色基因燃希望,科技之光照孫埠

- 7月12日至15日,合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)師生赴孫埠鎮(zhèn),開展“探尋紅色足跡,助力鄉(xiāng)村振興”暑期實踐,傳承紅色基因,探索科技助農(nóng)新路徑

- 07-23

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺