多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

河海大學法學院學子”三下鄉“ | 聚焦碳匯司法實踐,助力生態文明建設

發布時間:2025-07-06 閱讀: 一鍵復制網址

河海大學法學院學子”三下鄉“ |聚焦碳匯司法實踐,助力生態文明建設

當前,我國生態文明建設深入推進,“碳達峰碳中和”“生物多樣性保護”等國家戰略對農村生態環境治理提出更高要求。灌南縣人民法院長期致力于農村環境治理法治化研究,積累了豐富的實踐經驗和資源,并積極與河海大學等高校協作,在灌河流域環境資源法庭設置環境資源法教學科研實踐基地。促進法學教育與司法實踐的雙融雙創。

2025年7月4日,河海大學法學院“法潤綠野,源護河海”低碳調研實踐團前往江蘇省連云港市灌南縣,對灌南縣人民法院及灌河流域環境資源法庭展開實地調研與交流訪談。

下午兩點四十許,實踐團抵達灌南縣人民法院,在法院人員楊文的引導講解下參觀了灌南縣人民法院院史陳列館。在院史陳列館中,通過文字資料、歷史照片及實物展品等多種形式,實踐團了解了灌南法院自成立以來的發展歷程,也認識到灌南縣法院在法治道路上的不懈努力與突破創新。

圖為講解員楊文為實踐團成員講解灌南縣人民法院院史陳列館

隨后,實踐團來到灌河流域環境資源法庭,受到蒯舒專員、孫中正法官助理等人的接待,并先后參觀了環境資源審判實踐展廳、法庭中間庫和智慧法庭。環境資源審判實踐展廳的視頻和圖文并茂的展板全方位展示了灌河流域環境資源法庭在灌南模式下的工作成果和典型案例;作為無紙化法庭代表的中間庫體現了信息化時代下案件卷宗的存儲與管理流程的新模式;智慧法庭的參觀則進一步加深了團隊成員對司法審判工作的認識。

江蘇在全國率先構建了以南京環境資源法庭為核心的9+1環境資源審判體系,灌河流域環境資源法庭的“灌南模式”,則實現了以河海生態功能區專業化司法保障模式,并通過案件審理、生態修復、法制宣傳等手段,強化環境資源保護的法律實踐,推動灌南縣生態文明建設。

圖為蒯舒專員為實踐團成員講解環境資源審判實踐展廳

圖為實踐團成員參觀智慧法庭

下午三點五十左右,實踐團成員與灌河流域環境資源法庭等人在圖書閱覽室成功開展“海洋碳匯司法適用路徑”交流研討會,灌南縣人民法院專職委員蒯舒、環資庭庭長高濤、環資庭法官助理卜一欣、環資庭法官助理孫中正和公務員何雨潤出席本次交流研討會。

圍繞海洋碳匯司法適用的主題,實踐團從司法實踐現狀、制度性障礙分析、立法路徑建議和經典案例經驗四個維度分別提問,環資庭的法官們結合自身辦案經驗和陳某明非法捕撈水產品一案對問題進行耐心解答。法官們分析了當前碳匯認購案例較少和實施阻力較大的司法實踐現狀,指出推廣碳匯認購所存在的計算量化和制度構建兩大痛點,他們表示:希望建立更加完善的碳匯交易機制,助力環境資源審判的具體實現,為踐行“雙碳”政策提供堅實的司法后盾。

圖為實踐團成員與灌南縣環境資源法庭開展交流研討

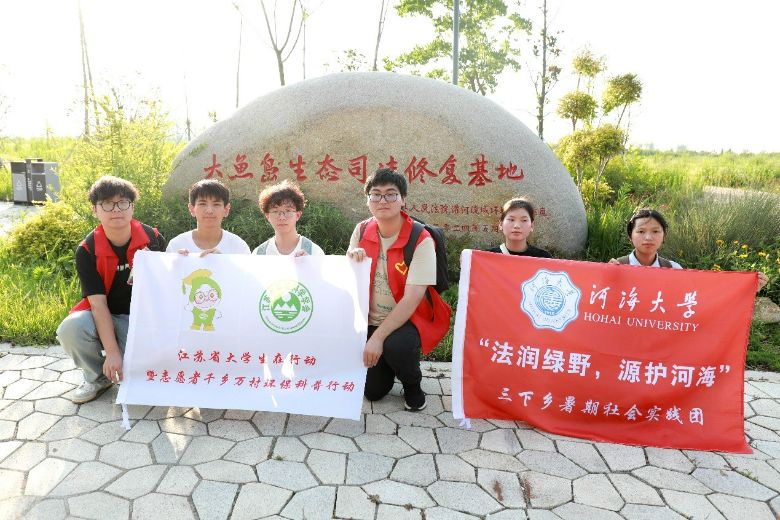

最后,實踐團前往大魚島生態司法修復基地進行實地參觀學習,灌河流域環境資源法庭孫中正法官助理通過法治宣傳欄的經典案例解讀,向實踐團介紹了灌河流域環境資源法庭在環境保護、藍碳認購等方面的司法成果。

圖為孫中正法官助理在大魚島生態司法修復基地為實踐團講解經典案例

本次對灌南縣人民法院的調研訪談采取“高校+司法機關”的模式,讓團隊成員對碳匯認購有了新的認知突破,啟發了團隊成員在環境資源法律實踐領域的深入思考,為后期將調研成果轉化為社區普法宣傳提供了更加豐富的信息知識,也為實踐團的進一步研究指明了現實方向。同時,本次調研訪談探索出青年參與雙碳戰略的新路徑,以法學大學生的三下鄉實踐了解碳匯交易制度問題,彰顯了大學生在環境治理中的專業價值。

未來,實踐團也將持續關注該問題,開展進一步的調查研究,力圖找出實際可行的問題解決方案,以"專業調研-問題發現-方案提出"的閉環實踐模式,在服務國家綠色低碳戰略需求的同時實現高校實踐教育與社會服務的深度融合,用高校力量助力經濟社會發展的全面綠色轉型、奮力譜寫新時代生態文明建設新篇章。

圖為實踐團成員與環境資源法庭人員合影

圖為實踐團在大魚島生態司法修復基地合影

撰稿 | 練文靜

圖片 | 灌南縣人民法院 姜拼并

當前,我國生態文明建設深入推進,“碳達峰碳中和”“生物多樣性保護”等國家戰略對農村生態環境治理提出更高要求。灌南縣人民法院長期致力于農村環境治理法治化研究,積累了豐富的實踐經驗和資源,并積極與河海大學等高校協作,在灌河流域環境資源法庭設置環境資源法教學科研實踐基地。促進法學教育與司法實踐的雙融雙創。

2025年7月4日,河海大學法學院“法潤綠野,源護河海”低碳調研實踐團前往江蘇省連云港市灌南縣,對灌南縣人民法院及灌河流域環境資源法庭展開實地調研與交流訪談。

下午兩點四十許,實踐團抵達灌南縣人民法院,在法院人員楊文的引導講解下參觀了灌南縣人民法院院史陳列館。在院史陳列館中,通過文字資料、歷史照片及實物展品等多種形式,實踐團了解了灌南法院自成立以來的發展歷程,也認識到灌南縣法院在法治道路上的不懈努力與突破創新。

圖為講解員楊文為實踐團成員講解灌南縣人民法院院史陳列館

隨后,實踐團來到灌河流域環境資源法庭,受到蒯舒專員、孫中正法官助理等人的接待,并先后參觀了環境資源審判實踐展廳、法庭中間庫和智慧法庭。環境資源審判實踐展廳的視頻和圖文并茂的展板全方位展示了灌河流域環境資源法庭在灌南模式下的工作成果和典型案例;作為無紙化法庭代表的中間庫體現了信息化時代下案件卷宗的存儲與管理流程的新模式;智慧法庭的參觀則進一步加深了團隊成員對司法審判工作的認識。

江蘇在全國率先構建了以南京環境資源法庭為核心的9+1環境資源審判體系,灌河流域環境資源法庭的“灌南模式”,則實現了以河海生態功能區專業化司法保障模式,并通過案件審理、生態修復、法制宣傳等手段,強化環境資源保護的法律實踐,推動灌南縣生態文明建設。

圖為蒯舒專員為實踐團成員講解環境資源審判實踐展廳

圖為實踐團成員參觀智慧法庭

下午三點五十左右,實踐團成員與灌河流域環境資源法庭等人在圖書閱覽室成功開展“海洋碳匯司法適用路徑”交流研討會,灌南縣人民法院專職委員蒯舒、環資庭庭長高濤、環資庭法官助理卜一欣、環資庭法官助理孫中正和公務員何雨潤出席本次交流研討會。

圍繞海洋碳匯司法適用的主題,實踐團從司法實踐現狀、制度性障礙分析、立法路徑建議和經典案例經驗四個維度分別提問,環資庭的法官們結合自身辦案經驗和陳某明非法捕撈水產品一案對問題進行耐心解答。法官們分析了當前碳匯認購案例較少和實施阻力較大的司法實踐現狀,指出推廣碳匯認購所存在的計算量化和制度構建兩大痛點,他們表示:希望建立更加完善的碳匯交易機制,助力環境資源審判的具體實現,為踐行“雙碳”政策提供堅實的司法后盾。

圖為實踐團成員與灌南縣環境資源法庭開展交流研討

最后,實踐團前往大魚島生態司法修復基地進行實地參觀學習,灌河流域環境資源法庭孫中正法官助理通過法治宣傳欄的經典案例解讀,向實踐團介紹了灌河流域環境資源法庭在環境保護、藍碳認購等方面的司法成果。

圖為孫中正法官助理在大魚島生態司法修復基地為實踐團講解經典案例

本次對灌南縣人民法院的調研訪談采取“高校+司法機關”的模式,讓團隊成員對碳匯認購有了新的認知突破,啟發了團隊成員在環境資源法律實踐領域的深入思考,為后期將調研成果轉化為社區普法宣傳提供了更加豐富的信息知識,也為實踐團的進一步研究指明了現實方向。同時,本次調研訪談探索出青年參與雙碳戰略的新路徑,以法學大學生的三下鄉實踐了解碳匯交易制度問題,彰顯了大學生在環境治理中的專業價值。

未來,實踐團也將持續關注該問題,開展進一步的調查研究,力圖找出實際可行的問題解決方案,以"專業調研-問題發現-方案提出"的閉環實踐模式,在服務國家綠色低碳戰略需求的同時實現高校實踐教育與社會服務的深度融合,用高校力量助力經濟社會發展的全面綠色轉型、奮力譜寫新時代生態文明建設新篇章。

圖為實踐團成員與環境資源法庭人員合影

圖為實踐團在大魚島生態司法修復基地合影

撰稿 | 練文靜

圖片 | 灌南縣人民法院 姜拼并

作者:練文靜 來源:河海大學“法潤綠野,源護河海”實踐團

掃一掃 分享悅讀

- 重慶移通學院學子入鄉教學直播助農共繪丁山楊梅新圖景

- 2025年7月6日,重慶移通學院“鄉遇丁山·文旅行”鄉村振興促進團在重慶市綦江區丁山鎮開啟新一輪實踐工作。

- 07-06

- 河海大學法學院學子”三下鄉“ | 聚焦碳匯司法實踐,助力生態文明建設

- 在“雙碳”戰略深入推進的背景下,海洋碳匯作為藍碳生態系統的核心要素,已成為實現生態碳平衡的關鍵路徑。灌南縣法院在全省首次嘗試

- 07-06

- 青春“巫”限綻芳華,融情“溪”心助塘埡

- 為積極響應鄉村振興戰略,推動農村地區文化、科技、衛生發展,7月5日,重慶師范大學初等教育學院“青春飛揚·融情夏鄉”志愿服務隊在重

- 07-06

- 如候鳥歸巢赴徐家,啟鄉村振興新引擎 ——記重慶師范大學初等教育學院“青春飛揚·融情夏鄉”志愿

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,引導青年學生在社會課堂中受教育、長才干、作貢獻,爭做新時代好

- 07-06

- 青春力量筑防線,安全排查護商鋪

- 7月3日,江西師大“皂夢前行”實踐團深入上饒皂頭老街,逐戶開展消防安全排查與店鋪信息統計,發現隱患、普及知識,筑牢商戶安全防線。

- 07-06

- 風好正是揚帆時,情真恰為啟航日——記重慶師范大學初等教育學院“青春飛揚 融情夏鄉”暑期“三下

- 7月5日早7:40,“青春飛揚•融情夏鄉”志愿服務隊全體隊員在重慶師范大學初等教育學院雙創中心集合。晨光中隊員們搬運物資的身影

- 07-06

- 精準愛社會實踐隊赴十堰市中醫老年護理院

- 07-06

- 醫心筑夢映鄉山,青春接力繪新章

- 07-06

-

大學生三下鄉投稿平臺