多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

建設美麗中國,擺脫“垃圾困境” -社區生活垃圾分類治理和梳理公共治理理論體系調研

發布時間:2024-09-15 閱讀: 一鍵復制網址

(一)調查地區

昌吉,赤峰,大連,哈密,邯鄲,菏澤,濟南,黔西南,青島,沈陽,石家莊,威海,濰坊,烏魯木齊等。

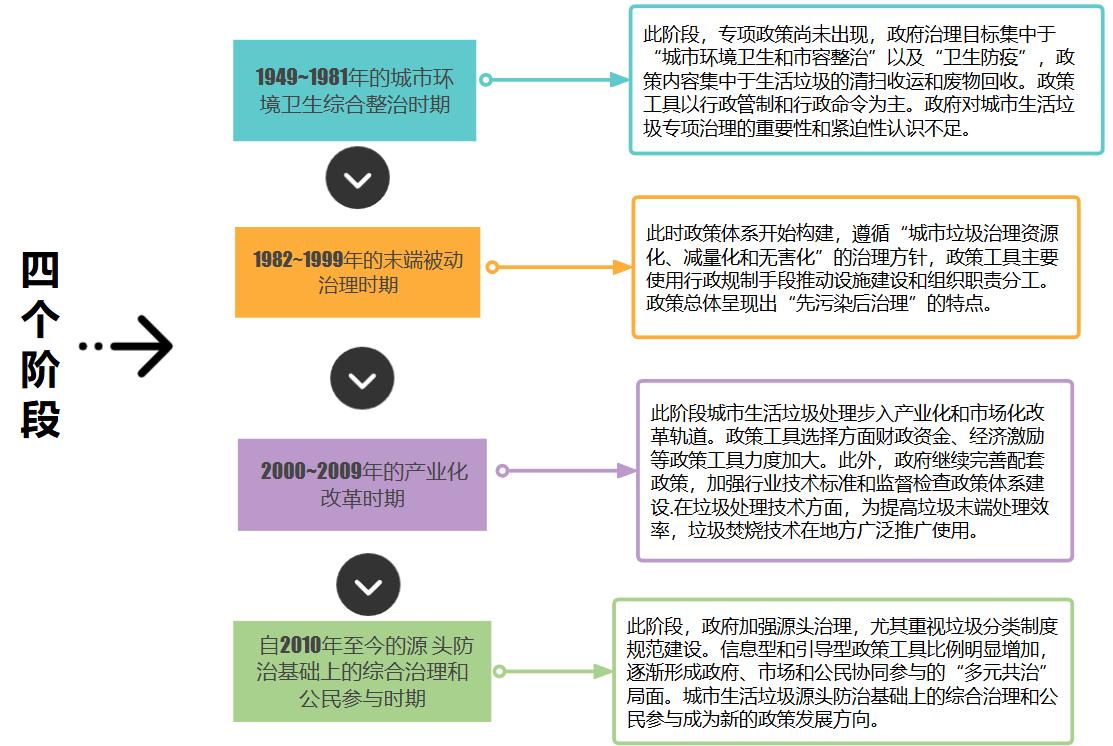

摘 要:生活垃圾處理關乎著市容市貌、環境保護、居民健康、食品安全、經濟發展、社會穩定等諸多方面,是一項事關民生福祉與國家可持續發展的重要問題。其中,垃圾分類是現代生活垃圾管理的一個重要環節。實施垃圾分類一方面有利于垃圾的收運、處理,是垃圾減量化、資源化、無害化的重要舉措之一,也是破解垃圾圍城、建設美麗中國的必然選擇。垃圾分類的治理效果直接影響城市居民獲得感、幸福感、安全感,是加強基層治理,實現治理體系和治理能力現代化的重要內容。本文基于國內相關實踐探索及其理論需求,對東光縣進行實地調研。積極構建多層次、現代化、本土化的生活垃圾公共治理理論體系系統梳理,以完善我國生活垃圾管理體系、推進生活垃圾科學管理,加強相關理論研究。通過國內垃圾分類及回收基本情況調查得出基于中國國情的良性生活垃圾團隊通過不同國家的垃圾分類政策和它們對居民乃至整個城市的影響利用實證研究:著名垃圾分類理論帶來成功垃圾分類效益、案例研究:中國46個垃圾分類試點垃圾治理體系系統分析、比較研究:國外垃圾分類綜述對比,國內外垃圾對比、量化研究:借助原子化分析,對不同城市垃圾指標數據匯總,采用二元化條件,數據化分析,假設等方法,數據化分析重點垃圾分類政策的利弊結合中國實情,找到適合中國垃圾分類之路。

- 方法:采用“目的-措施-影響”三元化分析法,結合原子化分析法,對垃圾分類政策和實踐進行系統研究。研究中綜合運用實證研究、案例研究、比較研究、量化研究等方法。理論如下:

- 日本垃圾管理實行“3R”(即減量化、再利用和再循環)原則

3.采用事件分析(Event History Analysis, EHA)模型檢驗上述假設。

4.自離散時間 EHA 模型于 1990 年被首次運用到政策創新擴散研究以來,該方法已經成 為研究這類問題的最經典的方法。在中央部委發出政策規定之后,生活垃圾分類政 策在各試點城市的擴散時間符合離散時間事件史模型的典型特征。

5.五制二定律 (一)社區善治定律 (二)“垃圾分類+”:治理支點的輻射效應 五制二定律 1.共識凝聚機制 2.示范帶動機制3.內生壓力機制4.專業輔助機制 5.政社對接機制

- 內容:

- 第一期調研結果

2參與度:不同年齡段的居民參與垃圾分類的意愿和程度存在差異,年輕居民的參與度有待提高。

3垃圾分類現狀:多數城市仍依賴傳統人力回收方式,垃圾分類覆蓋率接近70%,但存在地區差異。

4居民滿意度:不同城市居民對垃圾分類制度的滿意度不一,威海滿意度較低,昌吉較高。

5年齡與參與度:發現25-35歲年齡段的居民參與度較低,可能與工作壓力和時間安排有關

6政策效果:部分城市已通過立法推進生活垃圾強制分類,取得了一定成效,但仍有改進空間。

7居民行為改變:調研顯示,清晰的政策指引和有效的宣傳教育能夠促進居民行為的改變。

- 第二期調研結果

- 英國垃圾分類體系:

消極影響:公眾參與度有所下降,嚴格的分類制度可能給居民帶來心理壓力。

- 德國垃圾分類體系:

消極影響:嚴格的處罰措施可能帶來心理壓力,經濟負擔增加,實施難度大。

- 日本垃圾分類體系:

消極影響:垃圾分類的復雜性和繁瑣性給居民帶來困擾,增加了家庭日常開銷。

- 國內垃圾分類試點城市:

具體法規:多個城市出臺了地方性法規和政府規章,推動了垃圾分類的實施。

通過對國內外垃圾分類體系的分析,團隊認識到垃圾分類是一個系統工程,需要政府、社區和居民的共同努力。國外的經驗為國內垃圾分類提供了寶貴的借鑒,而國內的實踐則展示了在不同文化和社會背景下的創新和適應性。團隊的工作為提升垃圾分類效率和公眾參與度提供了有價值的見解和建議,為建設美麗中國和推動可持續發展做出了貢獻。

- 建議與改進

政策制定:建議政府在制定垃圾分類政策時,考慮居民的生活習慣和心理因素,采取更人性化的措施。

- 成效評估

宣傳教育:加強垃圾分類知識的普及,提高居民的環保意識和分類技能。

設施完善:改善垃圾分類設施,提供清晰的分類指引,簡化分類流程。

政策支持:完善相關法規,明確分類標準,建立獎懲機制,提高政策的執行力和居民的參與度。

社區參與:通過調研和宣傳活動,提高了社區居民對垃圾分類的認識和參與度。

政策建議:為政府和社區提供了基于實證研究的垃圾分類政策建議,有助于改進和完善現有機制。

分類治理機制,從社區治理出發,以新制度主義理論為基礎,推進生活垃圾分類過程中,建設社區文化,打造綠色文明的生活理念,為垃圾分類的長久實施奠定堅實的基礎。

總 結:隨著我國生態文明建設的持續推進,垃圾分類作為我國城市化進程中亟待解決 的關鍵問題之一,逐漸成為從中央到地方各級政府部門關切的重點問題。如何未雨綢繆,在全國范圍內實現從垃圾分類、回收利用及有害、不可用垃圾的高效處理,如何應引起全社會的高度重視?如何形成綠色循環經濟并合理化、高效率、無污染的處理有害及不可用垃圾,實現垃圾分類、回收、處理與利用的閉環, 探究適合中國城市化進程和城市、農村不同發展水平下的垃圾分類回收模式,是一項任重而道遠,但是對于不斷深化國家的生態文明建設戰略,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化中國,具有極為深遠的現實意義。本次社會實踐范圍和時間均有限,無法深入考察更多城市,實踐結果不夠全面,存在不足。未來本團隊將在全國范圍內選擇典型城市,利用合適時機調研,完善數據和資料,同時,將為全世界的眾多發展中國家在發展過程中有效擺脫“垃圾困境”,提供有參考價值的垃圾分類、收集與處理經驗和實踐方案。

作者:圾不可待調研團 來源:山東大學威海圾不可待調研團

掃一掃 分享悅讀

- 哈工大實踐隊探尋西安航天精神與故事

- 09-15

- 建設美麗中國,擺脫“垃圾困境” -社區生活垃圾分類治理和梳理公共治理理論體系調研

- 摘 要:生活垃圾處理關乎著市容市貌、環境保護、居民健康、食品安全、經濟發展、社會穩定等諸多方面,是一項事關民生福祉與國家可持續

- 09-15

- 語韻輕揚傳薪火,藥香流長續華章

- 山東大學藥學院“語韻輕揚,藥香流長”口述史采集團以新題材喚醒舊時光,以獨特視角挖掘歷史記憶,成果斐然。通過采集學院口述史,學子

- 09-15

- 秸智惠農調研團完成廣西調研

- 09-15

- 安科醫療:技術卓越鑄輝煌,全球布局繪藍圖

- 09-14

- 探尋醫療前沿,踐行健康使命

- “醫路駝鈴”實踐隊在2024年暑假深入了解了深圳市醫療器械行業的最新發展動態,為隊員們提供了寶貴的行業見解,理解了我國醫療器械技術

- 09-14

- 欣欣向融調研團完成暑期社會實踐調研

- 為深入研究農村產業融合及其在鄉村振興戰略中發揮的帶動作用,山東大學欣欣向融調研團于7月10日至8月27日開展實踐調研活動。

- 09-14

- 一氣呵成”社會實踐調研團暑期社會實踐總結

- 09-14

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺