多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

一個大學生眼中的開封文化之旅

發布時間:2024-08-22 關注: 一鍵復制網址

“繁華是古都,盛世是汴梁,青磚黛瓦,勾欄瓦肆,一半是歷史,一半是故事。”初到開封,我便被這座城市的古樸與活力深深吸引。古城墻巍峨聳立,訴說著千年的滄桑;現代化的城市風貌,展現出開封在新時代的勃勃生機。我漫步在古色古香的街道上,感受著這座城市獨有的韻味,仿佛每一塊磚瓦都在訴說著千年的故事,心中充滿了對即將展開的文化探索的期待。

初見古都,夢啟非遺

當雙腳輕觸開封的古老石板,我仿佛被時光機溫柔地裹挾,瞬間穿越至那繁華似錦的汴梁城。首站,開封博物館,猶如一扇歷史的窗欞,緩緩開啟,引領我們一行十一人步入文化的長廊。朱仙鎮木版年畫,以其斑斕色彩與鮮活形象,躍然眼前,每一筆、每一劃,皆訴說著古老而傳奇的故事,傳統文化中的吉祥、祈福、驅邪等元素巧妙地融入木版年畫中,讓我們大學生沉醉于那份厚重的文化底蘊與獨特的藝術魅力之中。

“汴京燈籠張”民間藝術博物館,一盞盞非遺燈籠,在燈光的映照下,更顯匠心獨運,巧奪天工。張俊濤老師,國家級非遺“汴京燈籠張”第七代傳人,以滿腔熱情為我們依次介紹萬眼籮燈、五谷豐燈、千手千眼燈、走馬燈等非遺燈籠并細細講述燈籠背后的故事。采訪后了解到,近年來,張老師開展了幾千場燈籠文化進校園、進社區等傳統文化公益傳播活動,并通過建立中國傳統紋樣數據庫,為傳統文化的保護與傳承貢獻力量。在張老師的身上,我不僅看到了他對技藝的傳承,更是對文化、對精神的堅守與傳遞。他的眼神中閃爍著對傳統文化的熱愛與執著,如同夜空中最亮的星,照亮了我們未來前行的道路。

開封府內,清風徐來

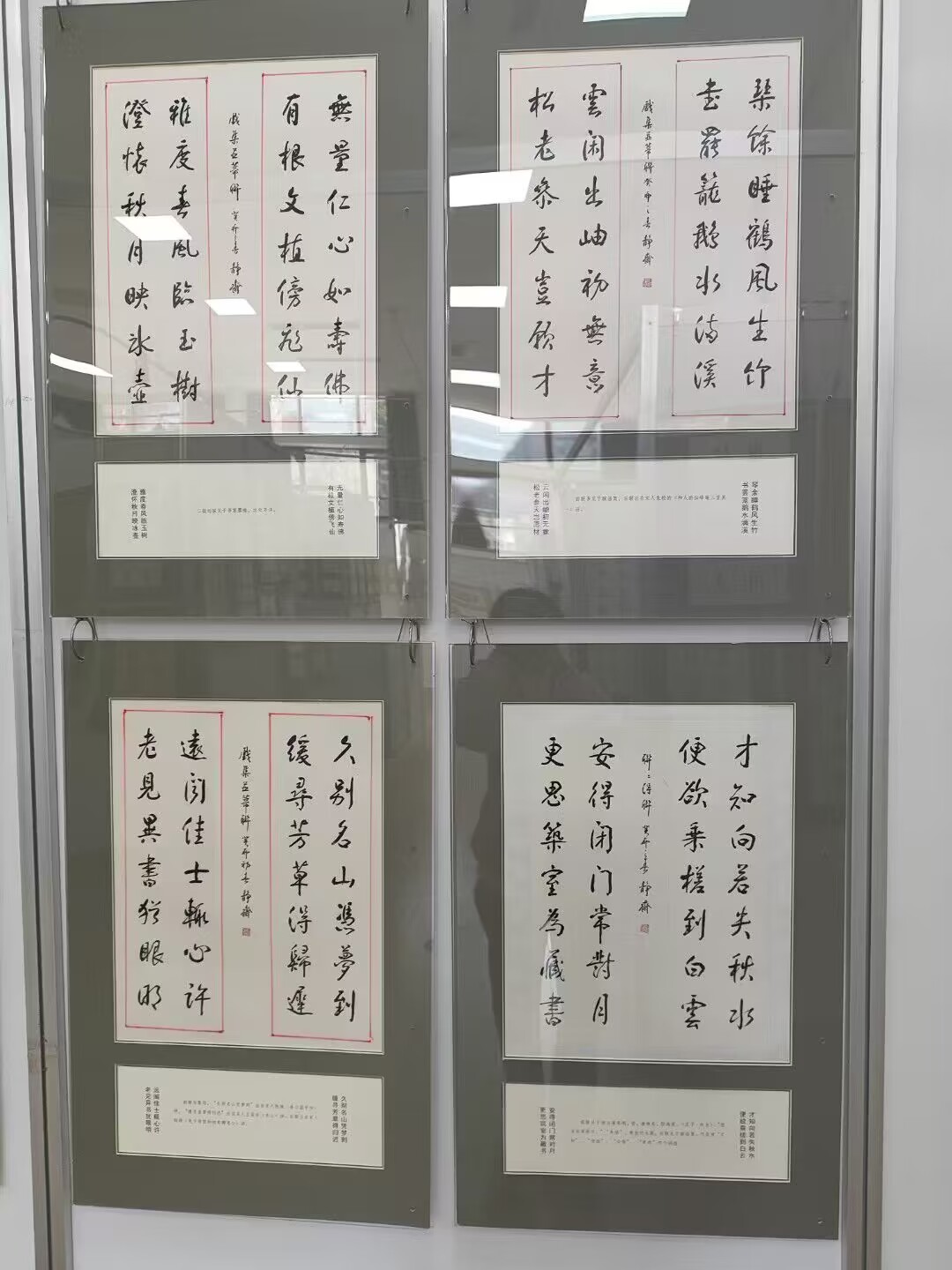

步入開封府,一股廉潔之風拂面而來,在“開衙迎賓”、“包公怒斬陳世美”等特色表演中,我仿佛親眼見證了包公鐵面無私、公正廉潔的英姿。“公生明,廉生威”,這六個大字,不僅是開封府的戒石銘,更是一面明鏡高懸,映照出為官者的清正與擔當,對我們青年黨員有潛移默化的警示與鞭策作用放音放。

開封府內的每一處布局,每一件展品,都在無聲地訴說著廉潔的重要性。它們如同一部部生動的教科書,警示著我們青年黨員、團員:唯有清廉,方能贏得民心;唯有公正,方能樹立威信。在包公像的凝視下,我仿佛能聽見歷史的回音,感受到那份對廉潔的執著追求與堅守。

在這里,我不僅領略了古代官場文化的風采,更在心中種下了一顆廉潔自律的種子,它將在未來的日子里生根發芽,茁壯成長。

清明上河,問卷繪影

清明上河園,一幅流動的詩意畫卷,緩緩展開在我的眼前。這座以北宋著名畫家張擇端的《清明上河圖》為藍本建造的園林,讓我們一行十一人仿佛置身于北宋的市井生活中。園內小橋流水、亭臺樓閣、市井百態,無一不讓人陶醉其中。在這里,我們手持問卷,穿梭于市民與游客之間,傾聽他們對非遺文旅的心聲與期待。我發現,盡管非遺文化如同磁石般吸引著眾人的目光,但大多數人對其了解尚淺。這份發現,如同一塊巨石投入心湖,激起層層漣漪,也讓我更加堅定了傳承與普及非遺文化的決心。

于是,我們一行攜手策劃并拍攝了一部微電影,將非遺文化的魅力與大學生的青春活力巧妙融合,展現了非遺文化在新時代的獨特價值與深遠影響。這部微電影,不僅是我們對非遺文化的一次深情告白,更是我們為傳承與發展非遺文化所邁出的堅實步伐。

三天的開封文化之旅雖短,卻如詩如畫,刻骨銘心。我作為新時代大學生,深刻感受到了非遺文化的博大精深與獨特魅力,更加明白了青年的責任與擔當。我們將以青春之名,深入學習貫徹習近平總書記的文化思想,堅定文化自信,用實際行動為非遺文化的傳承與發展貢獻自己的力量。未來,在鑄就社會主義文化新輝煌的征途中,綻放屬于我們的青春光彩!

初見古都,夢啟非遺

當雙腳輕觸開封的古老石板,我仿佛被時光機溫柔地裹挾,瞬間穿越至那繁華似錦的汴梁城。首站,開封博物館,猶如一扇歷史的窗欞,緩緩開啟,引領我們一行十一人步入文化的長廊。朱仙鎮木版年畫,以其斑斕色彩與鮮活形象,躍然眼前,每一筆、每一劃,皆訴說著古老而傳奇的故事,傳統文化中的吉祥、祈福、驅邪等元素巧妙地融入木版年畫中,讓我們大學生沉醉于那份厚重的文化底蘊與獨特的藝術魅力之中。

“汴京燈籠張”民間藝術博物館,一盞盞非遺燈籠,在燈光的映照下,更顯匠心獨運,巧奪天工。張俊濤老師,國家級非遺“汴京燈籠張”第七代傳人,以滿腔熱情為我們依次介紹萬眼籮燈、五谷豐燈、千手千眼燈、走馬燈等非遺燈籠并細細講述燈籠背后的故事。采訪后了解到,近年來,張老師開展了幾千場燈籠文化進校園、進社區等傳統文化公益傳播活動,并通過建立中國傳統紋樣數據庫,為傳統文化的保護與傳承貢獻力量。在張老師的身上,我不僅看到了他對技藝的傳承,更是對文化、對精神的堅守與傳遞。他的眼神中閃爍著對傳統文化的熱愛與執著,如同夜空中最亮的星,照亮了我們未來前行的道路。

開封府內,清風徐來

步入開封府,一股廉潔之風拂面而來,在“開衙迎賓”、“包公怒斬陳世美”等特色表演中,我仿佛親眼見證了包公鐵面無私、公正廉潔的英姿。“公生明,廉生威”,這六個大字,不僅是開封府的戒石銘,更是一面明鏡高懸,映照出為官者的清正與擔當,對我們青年黨員有潛移默化的警示與鞭策作用放音放。

開封府內的每一處布局,每一件展品,都在無聲地訴說著廉潔的重要性。它們如同一部部生動的教科書,警示著我們青年黨員、團員:唯有清廉,方能贏得民心;唯有公正,方能樹立威信。在包公像的凝視下,我仿佛能聽見歷史的回音,感受到那份對廉潔的執著追求與堅守。

在這里,我不僅領略了古代官場文化的風采,更在心中種下了一顆廉潔自律的種子,它將在未來的日子里生根發芽,茁壯成長。

清明上河,問卷繪影

清明上河園,一幅流動的詩意畫卷,緩緩展開在我的眼前。這座以北宋著名畫家張擇端的《清明上河圖》為藍本建造的園林,讓我們一行十一人仿佛置身于北宋的市井生活中。園內小橋流水、亭臺樓閣、市井百態,無一不讓人陶醉其中。在這里,我們手持問卷,穿梭于市民與游客之間,傾聽他們對非遺文旅的心聲與期待。我發現,盡管非遺文化如同磁石般吸引著眾人的目光,但大多數人對其了解尚淺。這份發現,如同一塊巨石投入心湖,激起層層漣漪,也讓我更加堅定了傳承與普及非遺文化的決心。

于是,我們一行攜手策劃并拍攝了一部微電影,將非遺文化的魅力與大學生的青春活力巧妙融合,展現了非遺文化在新時代的獨特價值與深遠影響。這部微電影,不僅是我們對非遺文化的一次深情告白,更是我們為傳承與發展非遺文化所邁出的堅實步伐。

三天的開封文化之旅雖短,卻如詩如畫,刻骨銘心。我作為新時代大學生,深刻感受到了非遺文化的博大精深與獨特魅力,更加明白了青年的責任與擔當。我們將以青春之名,深入學習貫徹習近平總書記的文化思想,堅定文化自信,用實際行動為非遺文化的傳承與發展貢獻自己的力量。未來,在鑄就社會主義文化新輝煌的征途中,綻放屬于我們的青春光彩!

作者:顧盈盈 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 企業調研提認知 交流合作促發展

- 2024年巢湖學院機械工程學院暑期三下鄉活動總結

- 08-22

- 實踐為人生前進路添磚加瓦 青春為中國現代化挺膺擔當

- 2024年巢湖學院暑期機械工程學院三下鄉社會實踐總結

- 08-22

- 暑假社會實踐總結——群眾對黨的二十大理解程度

- 08-22

- 一個大學生眼中的開封文化之旅

- 08-22

- 行澤將智隊深入三省四市學習探索革命精神

- 08-22

- 民族一家親

- “籽心團”志愿服務隊

是一支來自不同民族

跨越不同專業

為筑牢石榴籽精神

澆開民族團結之花而匯聚一堂的服務隊

- 08-22

- 歷75載風華正茂,以青春挺膺擔當

- 08-22

- 化數字鴻溝為數字紅利·青春共助適老出行

- 2024年7月10日至7月20日,為響應國家“十四五”規劃中對構建適老化出行環境的深切呼喚,南京師范大學“銀發無憂,數智助行”實踐團聚焦

- 08-22

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺