多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

安徽師大三下鄉:尋跡鐵軌紅脈,賡續鐵軌精神

發布時間:2024-08-22 關注: 一鍵復制網址

本網訊(文/孫雅曼)2024年8月,帶著對鐵路遺跡的熱愛和對偉大先烈的敬意,安徽師范大學歷史學院以“軌跡紅影,信仰青途”為主題,在蚌埠淮河大橋、建橋烈士紀念碑、蚌埠市檔案館、蚌埠市博物館和津浦鐵路固鎮站遺址公園進行了鐵路歷史文化的考察,聚焦安津浦鐵路安徽段,從資源保護與開發角度出發,利用國內外未公開檔案資料,結合實地調查和口述史研究方法,以期引起學界和社會的廣泛關注。

觀宏偉鐵橋,思英勇先烈

蚌埠淮河鐵路大橋1909年12月動工興建,1911年落成,是津浦線上僅次于黃河鐵路橋的第二大橋,也是當時淮河上第一座也是僅有的一座鐵路大橋,“千里淮河第一橋”的美名由此得來。8月5日,津浦鐵路社會實踐團隊先后參觀了蚌埠淮河大鐵橋和建橋烈士紀念碑,同時對周邊環境進行了調研。在調研過程中采訪了附近市民,大部分是中老年人,他們向團隊成員介紹了有關淮河鐵路大橋的歷史,也分享了很多關于大橋的故事,并展示了利用廢棄鐵路枕木制作的健身器材。他們感慨歷史的變遷,也贊嘆政府對于津浦鐵路和淮河鐵路大橋的定期維修工作,以及便民的“靚淮河”工作,整頓淮河周邊環境,為廣大群眾提供了良好的休閑環境。在看到宏偉壯闊的淮河鐵路大橋的同時,我們不能忘記輝煌成就背后的艱辛。為紀念因搶修被南逃國民黨敵軍炸毀的大鐵橋而光榮犧牲的我人民解放軍鐵道兵三支隊王吉珍、劉建國、王煥倫等6位烈士,1949年于淮河大鐵橋南端西修筑了劍橋烈士紀念碑。如今的紀念碑在一個比較隱蔽的樹叢中,鮮為人知,只有部分的老年人還保留著對它的記憶,這也說明了關于紀念碑的紅色文化需要得到進一步的關注和宣傳。沿著淮河圈堤漫步,團隊成員一路瞻仰,一路學習,一路感慨。

閱檔案文獻,感歷史變遷

為了進一步了解津浦鐵路建設背后的的歷史,于8月6日上午來到蚌埠市檔案館開展查詢文獻資料的相關工作。社會實踐團隊的全體人員在得到工作人員的允許下,在檔案館打印了《關于要求建立“建橋烈士紀念碑”的報告》《津浦鐵路工會組織情況》等寶貴的檔案資料,進一步了解了津浦鐵路的建設歷史。下午,實踐團隊又來到了蚌埠市博物館,著重參觀了館中近現代史陳列。實踐隊員隨著陳列出來的各種文物和介紹展板感受到歷史的魅力與變遷,更加直觀的看到蚌埠這座城市的發展歷程。

游舊跡遺址,承紅色精神

鐵路是人類文明進步的重要里程碑,實踐團隊于8月7日參觀了津浦鐵路固鎮站遺址公園。公園中保留著G19112號列車的火車頭和亞細亞號車廂、固鎮火車站原址、抗日戰爭紀念館和日軍水牢遺址。在游覽的過程中,隨著講解員的帶領下,園中的遺跡和文物背后的歷史故事一一呈現在眼前,它們在訴說著那段記憶不被后人遺忘。通過調研,實踐隊員也發現在遺址公園中,對于文物的陳列和介紹還不夠詳盡,很多地方僅憑只言片語很難讓廣大群眾了解歷史故事。鐵路遺址公園是重要的紅色文化資源,它在新時代接續傳承發揚紅色基因,弘揚革命精神發揮著重要作用,要加大對其的開發和推廣,讓更多的群眾了解其背后蘊藏的歷史意義。

通過此次調研,社會實踐成員不僅對津浦鐵路的歷史有了更加清晰的認知,也進一步感受到了先輩們為了革命的勝利和祖國的建設所付出的努力。作為新時代青年的我們應該銘記歷史,不忘初心,砥礪前行,用自己的實際行動助力工業遺產重煥新生發揚紅色基因,助力中華民族的偉大復興!

觀宏偉鐵橋,思英勇先烈

蚌埠淮河鐵路大橋1909年12月動工興建,1911年落成,是津浦線上僅次于黃河鐵路橋的第二大橋,也是當時淮河上第一座也是僅有的一座鐵路大橋,“千里淮河第一橋”的美名由此得來。8月5日,津浦鐵路社會實踐團隊先后參觀了蚌埠淮河大鐵橋和建橋烈士紀念碑,同時對周邊環境進行了調研。在調研過程中采訪了附近市民,大部分是中老年人,他們向團隊成員介紹了有關淮河鐵路大橋的歷史,也分享了很多關于大橋的故事,并展示了利用廢棄鐵路枕木制作的健身器材。他們感慨歷史的變遷,也贊嘆政府對于津浦鐵路和淮河鐵路大橋的定期維修工作,以及便民的“靚淮河”工作,整頓淮河周邊環境,為廣大群眾提供了良好的休閑環境。在看到宏偉壯闊的淮河鐵路大橋的同時,我們不能忘記輝煌成就背后的艱辛。為紀念因搶修被南逃國民黨敵軍炸毀的大鐵橋而光榮犧牲的我人民解放軍鐵道兵三支隊王吉珍、劉建國、王煥倫等6位烈士,1949年于淮河大鐵橋南端西修筑了劍橋烈士紀念碑。如今的紀念碑在一個比較隱蔽的樹叢中,鮮為人知,只有部分的老年人還保留著對它的記憶,這也說明了關于紀念碑的紅色文化需要得到進一步的關注和宣傳。沿著淮河圈堤漫步,團隊成員一路瞻仰,一路學習,一路感慨。

閱檔案文獻,感歷史變遷

為了進一步了解津浦鐵路建設背后的的歷史,于8月6日上午來到蚌埠市檔案館開展查詢文獻資料的相關工作。社會實踐團隊的全體人員在得到工作人員的允許下,在檔案館打印了《關于要求建立“建橋烈士紀念碑”的報告》《津浦鐵路工會組織情況》等寶貴的檔案資料,進一步了解了津浦鐵路的建設歷史。下午,實踐團隊又來到了蚌埠市博物館,著重參觀了館中近現代史陳列。實踐隊員隨著陳列出來的各種文物和介紹展板感受到歷史的魅力與變遷,更加直觀的看到蚌埠這座城市的發展歷程。

游舊跡遺址,承紅色精神

鐵路是人類文明進步的重要里程碑,實踐團隊于8月7日參觀了津浦鐵路固鎮站遺址公園。公園中保留著G19112號列車的火車頭和亞細亞號車廂、固鎮火車站原址、抗日戰爭紀念館和日軍水牢遺址。在游覽的過程中,隨著講解員的帶領下,園中的遺跡和文物背后的歷史故事一一呈現在眼前,它們在訴說著那段記憶不被后人遺忘。通過調研,實踐隊員也發現在遺址公園中,對于文物的陳列和介紹還不夠詳盡,很多地方僅憑只言片語很難讓廣大群眾了解歷史故事。鐵路遺址公園是重要的紅色文化資源,它在新時代接續傳承發揚紅色基因,弘揚革命精神發揮著重要作用,要加大對其的開發和推廣,讓更多的群眾了解其背后蘊藏的歷史意義。

通過此次調研,社會實踐成員不僅對津浦鐵路的歷史有了更加清晰的認知,也進一步感受到了先輩們為了革命的勝利和祖國的建設所付出的努力。作為新時代青年的我們應該銘記歷史,不忘初心,砥礪前行,用自己的實際行動助力工業遺產重煥新生發揚紅色基因,助力中華民族的偉大復興!

作者:孫雅曼 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 企業調研提認知 交流合作促發展

- 2024年巢湖學院機械工程學院暑期三下鄉活動總結

- 08-22

- 實踐為人生前進路添磚加瓦 青春為中國現代化挺膺擔當

- 2024年巢湖學院暑期機械工程學院三下鄉社會實踐總結

- 08-22

- 暑假社會實踐總結——群眾對黨的二十大理解程度

- 08-22

- 一個大學生眼中的開封文化之旅

- 08-22

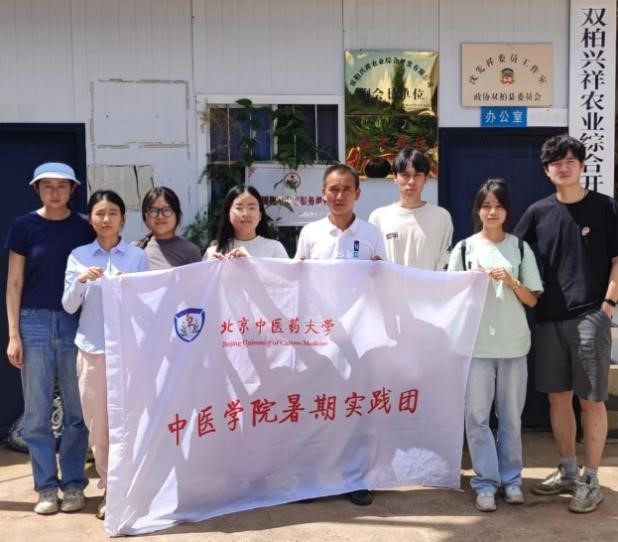

- 靈韻鄉音——中醫藥青年參與鄉村振興的青春奏鳴

- 來自北京中醫藥大學的四支暑期實踐團(“雙柏青醫先鋒隊”、“彝星向上”、“愛尼藥旅逐夢隊”、“潤澤童心”),秉持著“專業引領,鄉

- 08-22

- 青春織夢,靈蘊鄉音——中醫藥與鄉村振興的和鳴樂章

- 來自北京中醫藥大學的四支暑期實踐團(“雙柏青醫先鋒隊”、“彝星向上”、“愛尼藥旅逐夢隊”、“潤澤童心”),秉持著“專業引領,鄉

- 08-22

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺